Im Modul 9

Bauelemente

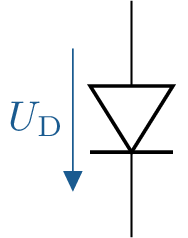

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Arten von Halbleiterbauelementen genauer betrachtet, darunter Dioden, Leuchtdioden (LEDs), Bipolartransistoren und Feldeffekttransistoren. Dabei wird auf das elektrische Verhalten, den Aufbau, die wichtigsten Kenngrößen und deren vielfältige Anwendungen eingegangen.

Lernziele: Halbleiterbauelemente

Die Studierenden können

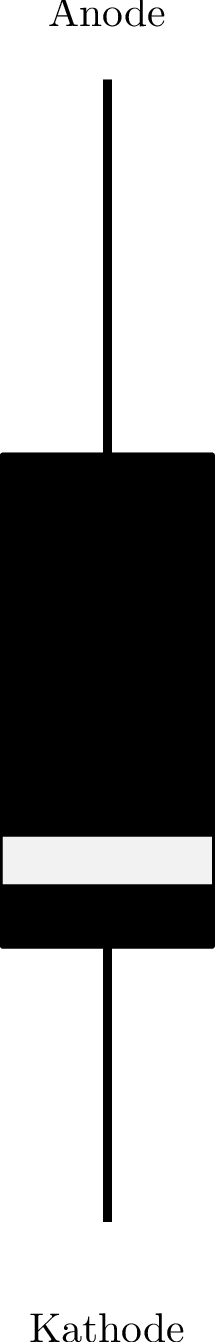

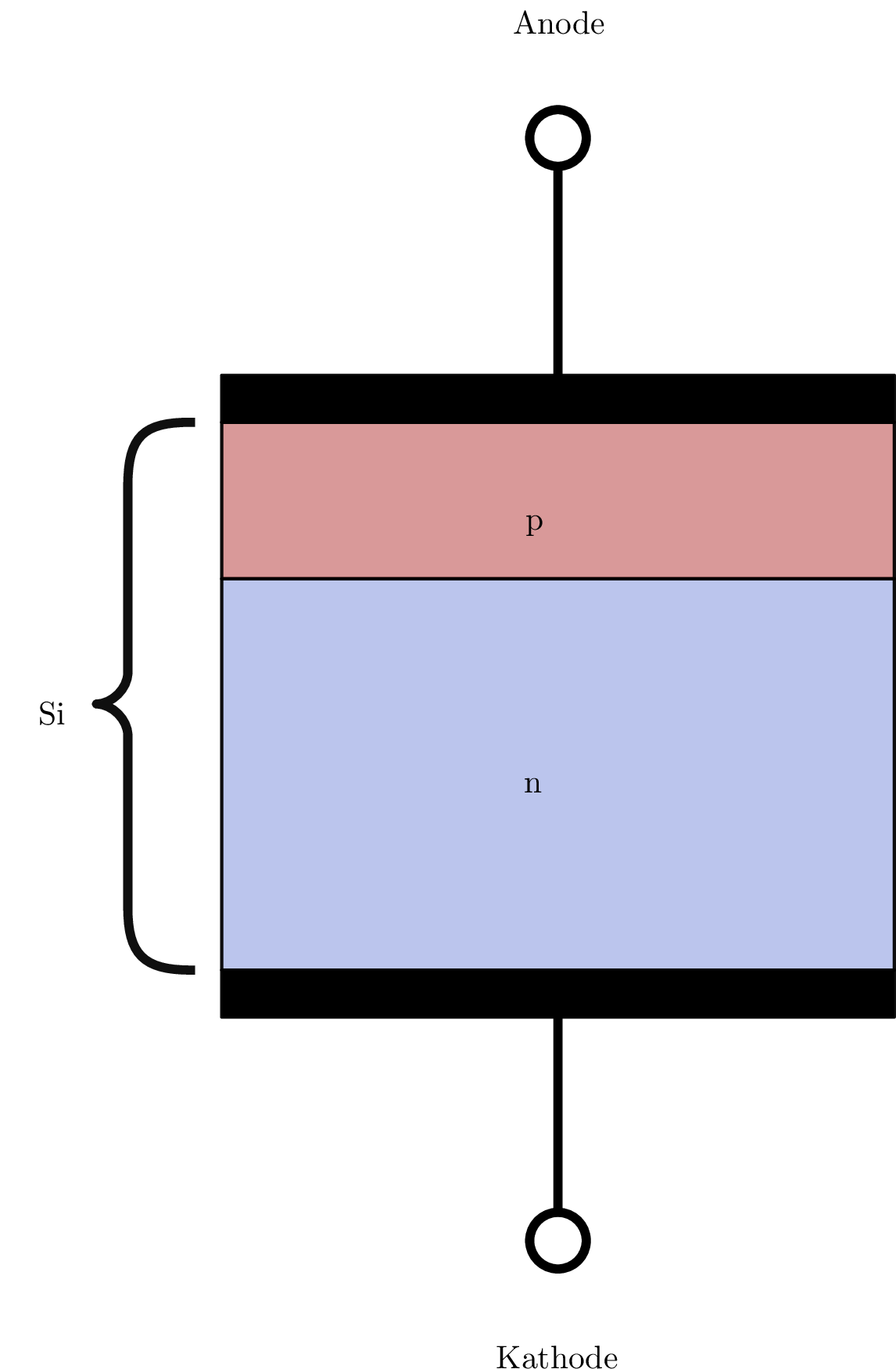

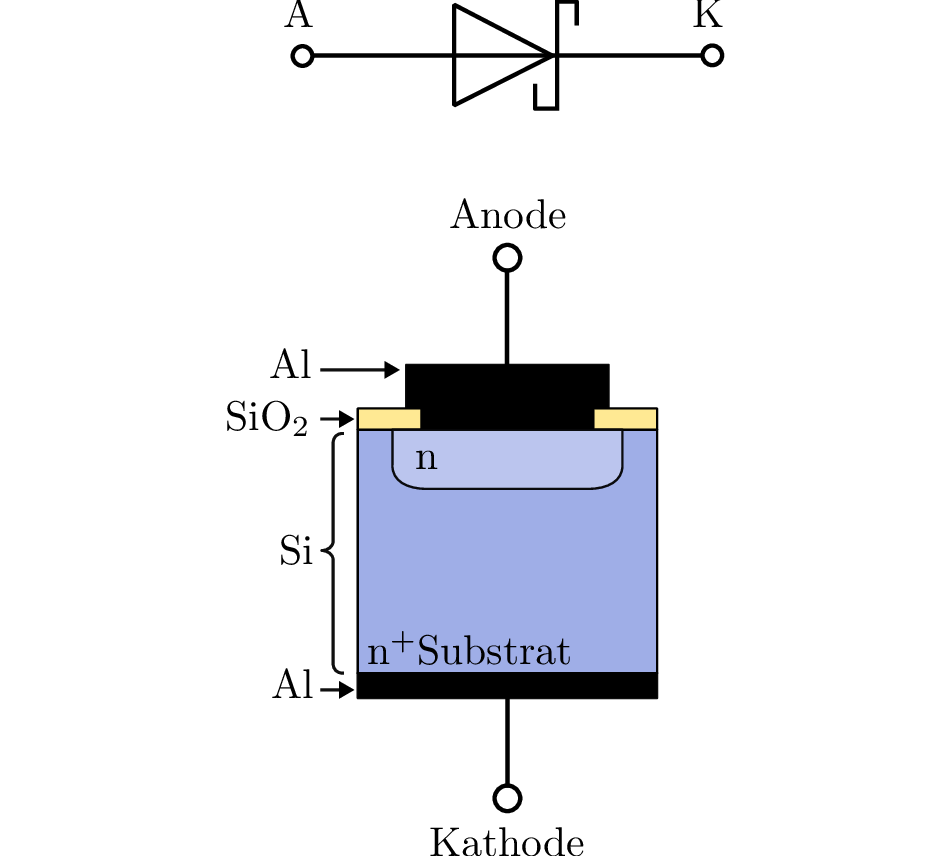

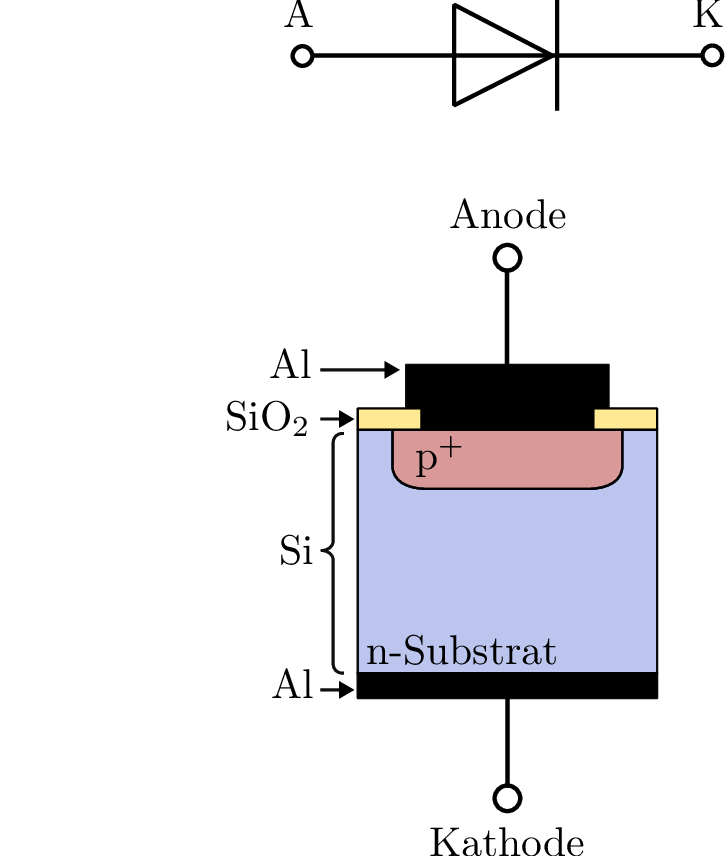

Die Diode ist das Halbleiterbauelement mit dem einfachsten Aufbau, bestehend aus nur einem pn-Übergang. Dadurch ergeben sich zwei Anschlüsse: Die sogenannte Anode am p-dotierten Bereich und die Kathode am n-dotierten Bereich. Wie bereits im Abschnitt 1.4 beschrieben, ermöglicht der pn-Übergang den Stromfluss in nur einer Richtung, weshalb Dioden oft zur Gleichrichtung und Spannungsstabilisierung eingesetzt werden.

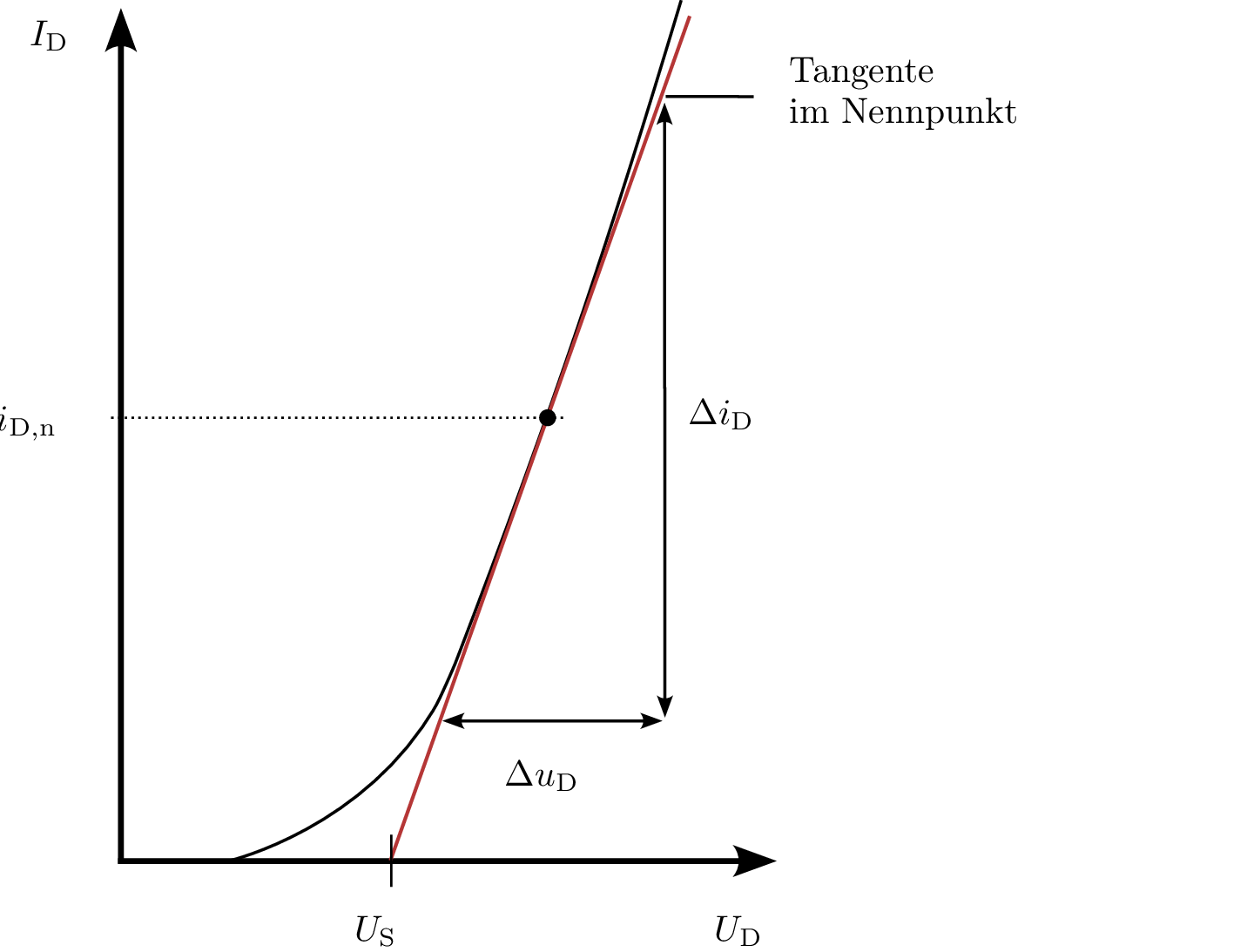

Das elektrische Verhalten von Dioden wird wesentlich durch ihre Kennlinie beschrieben, die stark nichtlinear ist. Diese Kennlinie stellt den durch die Diode fließenden Strom in Abhängigkeit von der extern angelegten Spannung dar. Charakteristische Bereiche der Kennlinie sind der Durchlass-, Sperr- und Durchbruchbereich.

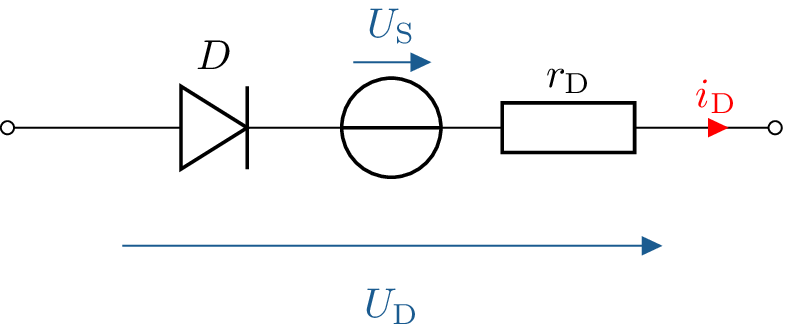

Das Ersatzschaltbild einer Siliziumdiode hilft, das Verhalten der Diode in verschiedenen Betriebszuständen besser zu verstehen. Es vereinfacht die reale Diode, indem es ihre wesentlichen Eigenschaften modelliert.

Komponenten des Ersatzschaltbilds:

\begin {equation} r_D = \frac {\Delta u_\mathrm {D}}{\Delta i_\mathrm {D}} \label {Formel 1} \end {equation}

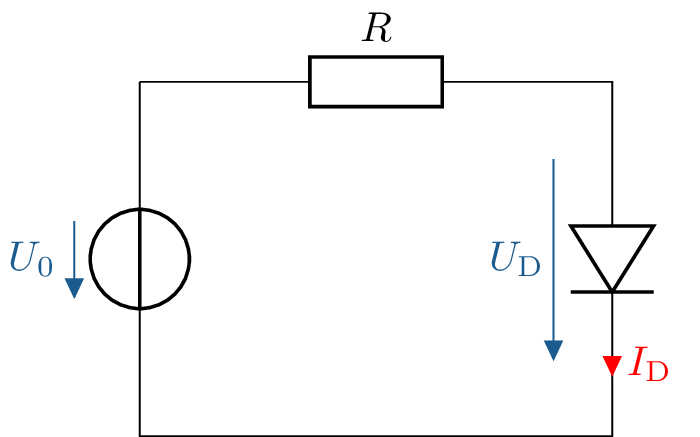

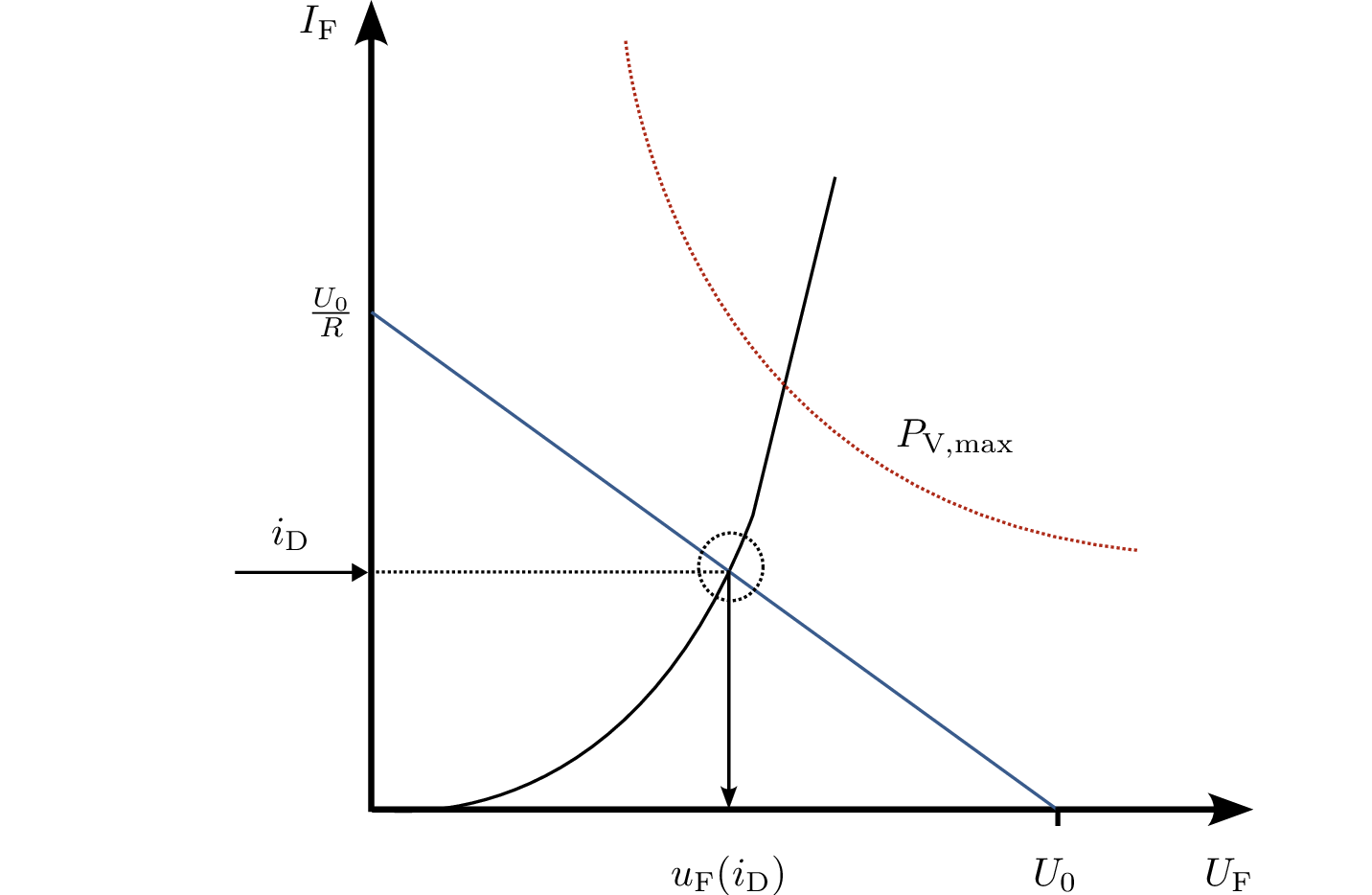

Die Bestimmung des Arbeitspunktes einer Diode ist ein wichtiger Schritt in der Schaltungsentwicklung, da er den stabilen Betriebszustand der Diode unter Berücksichtigung der angelegten Spannung und des Durchlassstroms definiert. Dabei ist es wichtig, die maximale Verlustleistung der Diode zu beachten, um sicherzustellen, dass sie nicht überhitzt und beschädigt wird. Sowohl grafische als auch mathematische Methoden können zur Bestimmung des Arbeitspunktes verwendet werden. Die grafische Methode basiert auf der Darstellung der Strom-Spannungs-Kennlinie der Diode und der Lastlinie der Schaltung. Der Arbeitspunkt ist der Schnittpunkt dieser beiden Linien. Es kann sowohl der Arbeitspunkt durch den vorgegebenen Widerstand ermittelt werden, als auch der Widerstand auf Basis des gewünschten Arbeitspunktes bestimmt werden. In beiden Fällen sollte der Arbeitspunkt unterhalb der Asymptote für die maximale Verlustleistung der Diode liegen.

Die mathematische Methode basiert auf der Lösung von Gleichungen, die den Durchlassstrom der Diode und den Spannungsabfall über der Last beschreiben. Der Arbeitspunkt wird durch das Gleichsetzen dieser beiden Ausdrücke bestimmt. Dabei ist es wichtig, die maximale Verlustleistung der Diode zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie innerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.

Merke:

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, besteht die Diode in der Regel aus einem einzelnen pn-Übergang. Neben der bisher betrachteten einfachen Siliziumdiode gibt es noch zahlreiche weitere Dioden. In diesem Abschnitt wird der bisher betrachtete Aufbau mit dem einer Schottky-Diode verglichen. Diese ist sehr verbreitet und kommt ohne pn-Übergang aus.

Die pn-Diode besteht aus zwei Halbleiterregionen, nämlich der p-dotierten (positiv geladenen) und der n-dotierten (negativ geladenen) Region, die sich an einer gemeinsamen Grenzfläche treffen. Die p-Seite wird als Anode und die n-Seite als Kathode bezeichnet. Typischerweise besteht der pn-Übergang aus Silizium oder Germanium. Die Elektronen aus der n-Seite rekombinieren mit den Löchern aus der p-Seite an der Grenzfläche, was zur Bildung einer Raumladungszone führt. Diese Raumladungszone bildet die Barriere für den Stromfluss in Sperrrichtung. Eine Schottky-Diode besteht aus einem Metall-Halbleiter-Übergang anstelle eines pn-Übergangs. Bei der Herstellung müssen keine verschiedenen Dotierungen eingebracht werden. Das Aufbringen einer geeigneten Metallschicht genügt bereits. Das Halbleitermaterial ist typischerweise n-dotiert. Der Übergang zwischen dem Metall und dem Halbleiter bildet eine Schottky-Barriere, die den Stromfluss blockiert. Durch eine geeignete Materialkombination kann sich an der Grenzfläche eine Raumladungszone ausbilden, ähnlich wie bei der Siliziumdiode. Diese Dioden sind für schnelle Schaltvorgänge und einem niedrigen Spannungsabfall in Durchlassrichtung optimiert.

Merke:

Neben den bisher genannten Dioden gibt es noch eine Vielzahl weiterer Varianten, die durch ihren Aufbau verschiedene Eigenschaften aufweisen und entsprechende Anwendungen ermöglichen. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über typische Dioden.

| Bezeichnung | Symbol | Kennlinie | Eigenschaften | Anwendung |

| Gleichrichterdiode |

|

| hoher

Durchlassstrom, | Gleichrichtung |

| Schaltdiode |

|

| kleiner

Durchlasswiderstand, | kurze |

| Schottkydiode |

|

| kleine

Durchlassspannung, | HF-Gleichrichter, |

| Z-Diode |

|

| definierte Durchbruchspannung | Stabilisierung |

| Tunneldiode |

|

| negativer differentieller Widerstand | Entdämpfung |

| Diac |

|

| gesteuerter Durchbruch | Entdämpfung, |

In diesem Abschnitt werden typische Anwendungen und Grundschaltungen von Dioden vorgestellt. Zu den behandelten Themen gehören Einweggleichrichter, Brückengleichrichter sowie Reihen- und Parallelschaltungen von Dioden. Einweggleichrichter und Brückengleichrichter sind wesentliche Schaltungen zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom.

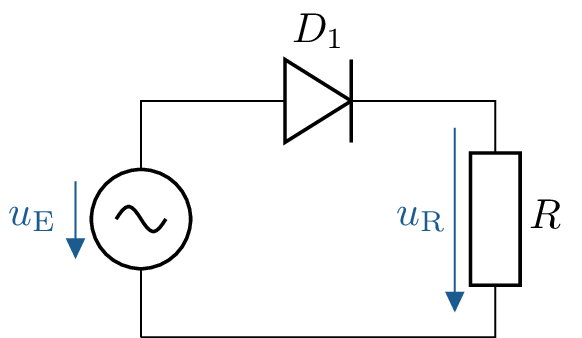

Einweggleichrichter

Ein Einweggleichrichter ist eine einfache Schaltung zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom.

Diese Schaltung besteht typischerweise aus einer einzigen Diode, die in Serie mit der Last angeschlossen ist.

Die Hauptfunktion des Einweggleichrichters besteht darin, nur die positiven Halbwellen des Wechselstroms

durchzulassen, während die negativen Halbwellen blockiert werden.

Während der positiven Halbwelle des Wechselstroms ist das Potential an der Anode höher als das an der

Kathode, wodurch die Diode in Durchlassrichtung leitet. Dies ermöglicht den Stromfluss durch die Diode

und die angeschlossene Last, wodurch eine positive Spannung an der Last anliegt. Während der negativen

Halbwelle des Wechselstroms ist das Potential an der Anode niedriger als das an der Kathode, sodass die

Diode in Sperrrichtung arbeitet und den Stromfluss blockiert. Infolgedessen fällt keine Spannung an der

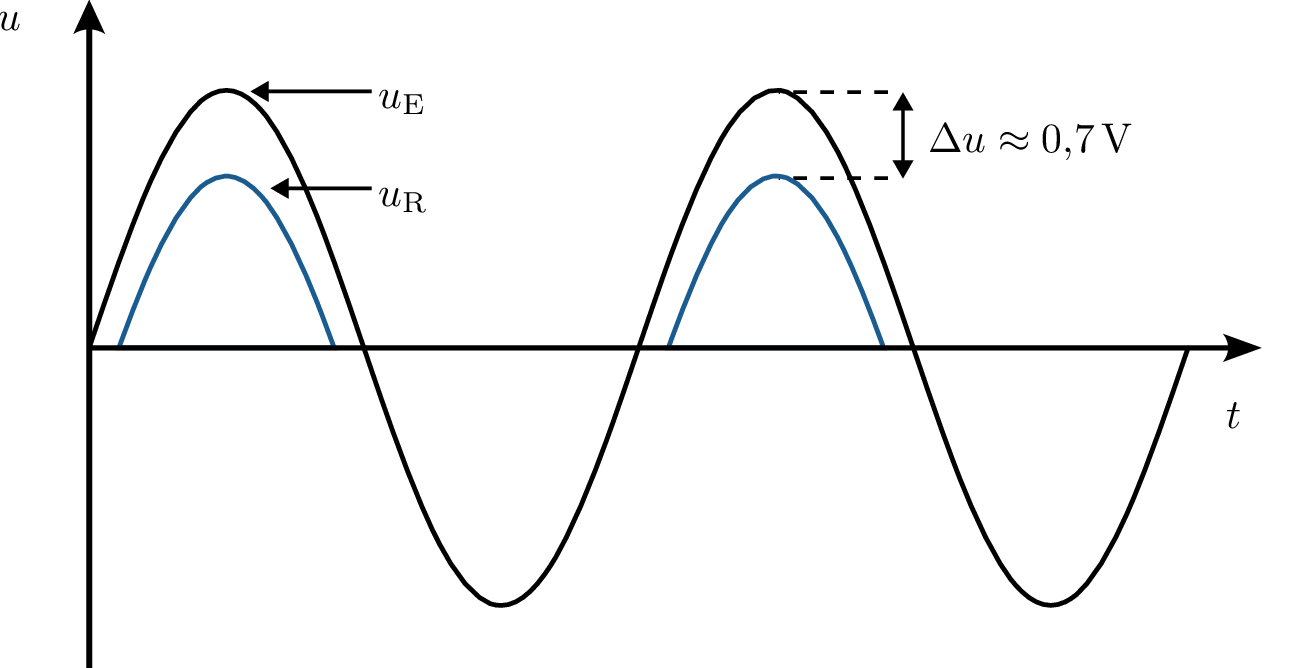

Last ab. In der folgenden Abbildung ist beispielhaft die Eingangsspannung und die resultierende Spannung

an der Last dargestellt. Die Differenz der beiden Spannungen (\(\Delta u\)) entspricht dem Spannungsabfall über der

Diode. Der Spannungsabfall wird in dem Beispiel mit der Schleusenspannung einer Siliziumdiode

angenähert.

Der Einweggleichrichter hat den Vorteil einer einfachen Schaltung und niedriger Kosten, was ihn für grundlegende Anwendungen geeignet macht, bei denen eine einfache Gleichrichtung ausreicht. Allerdings weist diese Schaltung auch erhebliche Nachteile auf. Da nur die positiven Halbwellen des Wechselstroms genutzt werden, ist die Effizienz gering und die Ausgangsspannung hat eine starke Welligkeit, die als Brummspannung bezeichnet wird. Diese Welligkeit kann durch zusätzliche Filter- und Glättungsschaltungen reduziert werden. Um eine stabilere Gleichspannung zu erzeugen kann bereits ein Kondensator ausreichen.

Brückengleichrichter

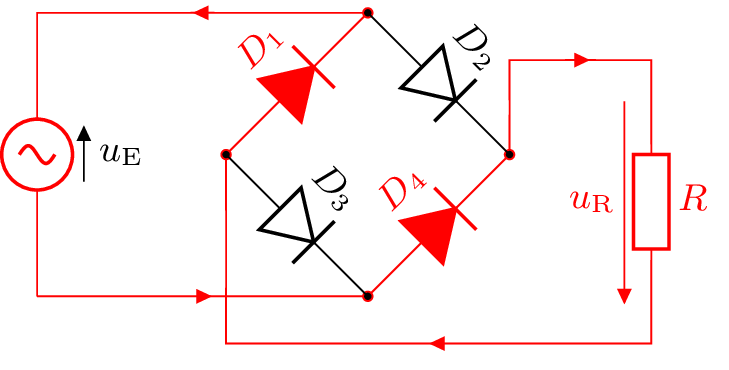

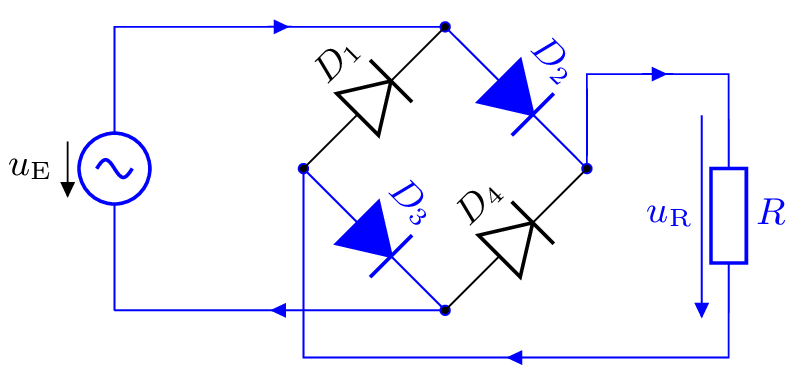

Ein Brückengleichrichter ist eine weit verbreitete Schaltung zur Umwandlung von Wechselstrom in

Gleichstrom. Diese Schaltung besteht aus vier Dioden, die in einer Brückenkonfiguration angeordnet sind.

Der Brückengleichrichter nutzt beide Halbwellen des Wechselstroms, was zu einer effizienteren

Gleichrichtung führt als bei Einweggleichrichtern.

Während jeder Halbwelle des Wechselstroms leiten zwei der vier Dioden und bilden einen Pfad für den Stromfluss durch die Last. In der positiven Halbwelle leiten zwei Dioden den Strom in einer Richtung (Abbildung 8 links) und in der negativen Halbwelle leiten die anderen beiden Dioden den Strom in derselben Richtung durch die Last (Abbildung 8 rechts).

Im Folgenden sind die resultierenden Spannungen, als Folge der beiden zuvor gezeigten Strompfade, dargestellt. Dieses Verhalten des Brückengleichrichters führt dazu, dass die Spannung über der Last immer die gleiche Polarität hat, was eine gleichgerichtete Ausgangsspannung erzeugt.

Die Ausgangsspannung hat deutlich kürzere Unterbrechungen im Vergleich zu einem Einweggleichrichter, was eine stabilere und glattere Gleichspannung zur Folge hat. Allerdings benötigt der Brückengleichrichter mehr Dioden als ein Einweggleichrichter, was zu höheren Kosten und einem größeren Spannungsabfall führt.

Merke:

Reihen- und Parallelschaltung

Die Reihen- und Parallelschaltung von Dioden sind grundlegende Methoden zur Anpassung der

elektrischen Eigenschaften von Schaltungen. Diese Konfigurationen werden häufig verwendet,

um die Spannungs- und Stromanforderungen von Dioden in verschiedenen Anwendungen zu

erfüllen.

Durch die Kombination von Dioden in Reihen- oder Parallelschaltungen können die elektrischen Eigenschaften der Gesamtschaltung gezielt angepasst werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Der Bipolartransistor (engl.: BJT, bipolar junction transistor) ist ein wesentlicher Bestandteil vieler elektronischer Schaltungen. Er besteht aus drei Schichten von Halbleitermaterialien mit wechselnder Dotierung: dem Emitter (E), der Basis (B) und dem Kollektor (C). Die Funktionsweise eines Bipolartransistors basiert auf der Steuerung des Stromflusses zwischen Kollektor und Emitter durch den Basisstrom. Abhängig von der Reihenfolge der Dotierung wird zwischen npn- und pnp-Transistoren unterschieden. Die folgende Abbildung zeigt sowohl vereinfacht den Querschnitt, die Repräsentation mittels Dioden gemäß den pn-Übergängen und das jeweilige Schaltsymbol.

Im Folgenden wird das elektrische Verhalten des häufiger verwendeten npn-Transistors anhand der unterschiedlich dotierten Halbleiterschichten und des zugehörigen Bändermodells betrachtet. Das Verhalten lässt sich entsprechend auch auf den pnp-Transistor übertragen. Gemäß dem Aufbau bilden sich zwischen den drei Schichten zwei pn-Übergänge. Das sperrende Verhalten der beiden Dioden im unbeschalteten Zustand ist sowohl an der ausgebildeten Raumladungszone (RLZ) als auch der hohen Energiedifferenz der Bänder in den verschiedenen Bereichen zu sehen. Die unterschiedlichen Höhen des zusammengesetzten Bändermodells lassen sich aus den Ferminiveaus der einzelnen Bereiche erklären. Im p-Bereich ist das Ferminiveau niedriger als im n-Bereich. Da das Ferminiveau über die einzelnen Bereiche hinweg jedoch konstant ist, ergeben sich die gezeigten Stufen im Bändermodell.

Wird eine positive Spannung zwischen Kollektor und Emitter angelegt befindet sich der pn-Übergang zwischen Basis und Emitter in Durchlassrichtung, der Übergang zwischen Basis und Kollektor ist jedoch in Sperrrichtung, weshalb kein Stromfluss möglich ist. Die durch die Spannungsquelle bereitgestellten Ladungsträger reduzieren die RLZ zwischen Basis und Emitter. Umgekehrt erhöhen die abfließenden Elektronen von der Kollektorseite die zugehörige RLZ. Zusätzlich ist in der folgenden Abbildung die starke Verschiebung der Bänder aufgrund der angelegten Spannung zu sehen.

Durch das Anlegen einer zusätzlichen positiven Spannung zwischen Basis und Emitter wird die RLZ in Richtung Emitter vollständig abgebaut. Die angelegte Spannung entspricht der Schleusenspannung des pn-Übergangs. Infolge dessen können Elektronen vom Emitter in die Basis gelangen. Diese Elektronen befinden sich unmittelbar vor der RLZ des Kollektor-Basis-Übergangs, welcher in Durchlassrichtung liegt. Folglich werden die Elektronen durch das ausgebildete elektrische Feld beschleunigt und können den Halbleiter vollständig durchqueren. Das durch die Elektronen einfach zu durchschreitende Potenzialgefälle zwischen Basis und Kollektor ist zusätzlich auch im Bändermodell zu sehen.

Merke:

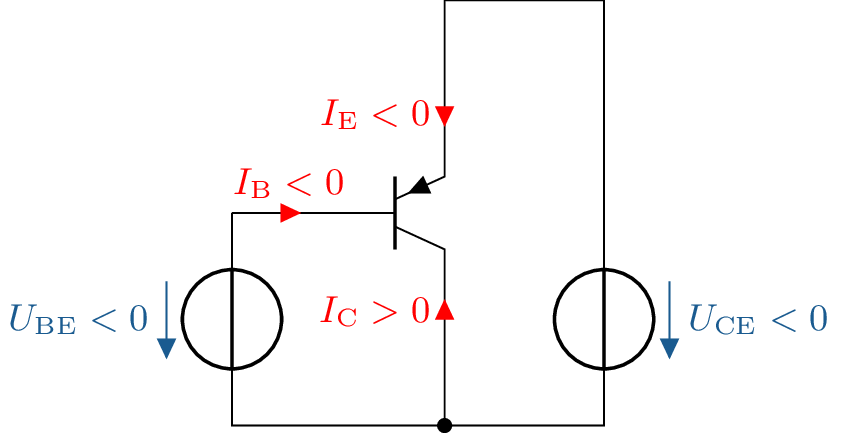

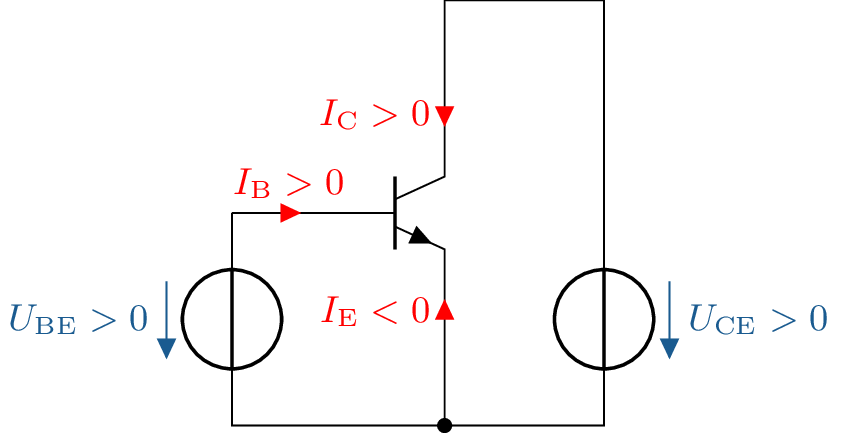

In der folgenden Abbildung sind die relevanten Ströme und Spannungen bei npn- und pnp-Transistoren eingezeichnet. Die Spannungen werden üblicherweise auf das Emitterpotenzial bezogen und die Ströme in Richtung der Transistoren eingezeichnet. Beim npn-Transistor ergibt sich somit für den Emitterstrom, welcher die Summe der beiden Teilströme darstellt, ein negativer Wert.

Um das elektrische Verhalten zu beschreiben, wird der Kollektor- und Emitterstrom sowie die beiden zuvor genannten Spannungen betrachtet. Daraus ergeben sich vier Kopplungen: die Ströme als Folge der zugehörigen Spannungen sowie jeweils zwischen den beiden Strömen und den beiden Spannungen. Zunächst wird die Eingangskennlinie, der Basisstrom \(I_\mathrm {B}\) als Folge der Basis-Emitter-Spannung \(U_\mathrm {BE}\), betrachtet. Wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist, entspricht der Verlauf dem einer Diodenkennlinie. Die dargestellte Kennlinie ist repräsentativ für eine definierte Kollektor-Emitter-Spannung \(U_\mathrm {CE}\), bei einer Variation dieser Spannung wird der Verlauf gestreckt bzw. gestaucht. Es wird dann auch vom Eingangskennlinienfeld gesprochen. Wie bereits von der Diodenkennlinie bekannt, kann der differentielle Widerstand \(r_\mathrm {BE}\) über die Steigung im Arbeitspunkt bestimmt werden.

\begin {equation} r_\mathrm {BE} = \frac {\Delta u_\mathrm {BE}}{\Delta i_\mathrm {B}} \end {equation}

Merke:

Bei der Ausgangskennlinie wird der Kollektorstrom \(I_\mathrm {C}\) als Folge der Kollektor-Emitter-Spannung \(U_\mathrm {CE}\) betrachtet. Im aktiven Bereich ist der Einfluss von \(U_\mathrm {CE}\) auf \(I_\mathrm {C}\) kaum vorhanden und es kann von einem linearen Zusammenhang ausgegangen werden. Bei realen Bauteilen ist der Verlauf flacher als in der gezeigten Darstellung. Abhängig vom Basisstrom ergibt sich das gezeigte Ausgangskennlinienfeld (siehe Abbildung 16). Mittels der Steigung der Kennlinie kann der differentielle Widerstand \(r_\mathrm {CE}\) bestimmt werden.

\begin {equation} r_\mathrm {CE} = \frac {\Delta u_\mathrm {CE}}{\Delta i_\mathrm {C}} \end {equation}

Unterhalb des aktiven Bereichs, bei geringen Werten von \(U_\mathrm {CE}\), sind beide Dioden in Durchlassrichtung geschaltet und der Transistor geht in Sättigung mit einem sinkenden Kollektorstrom. Werden die Kennlinien bis in den negativen Bereich links von der y-Achse verlängert, schneiden sich diese an einem Punkt auf der x-Achse. Die zugrunde liegende Abhängigkeit wird als Early-Effekt bezeichnet und die Spannung entsprechend Early-Spannung (\(U_\mathrm {Early}\)).

Merke:

Ein weiterer Zusammenhäng betrachtet die Auswirkung des Steuerstrom \(I_\mathrm {B}\) auf \(I_\mathrm {C}\). Die Darstellung wird folglich als Stromsteuerungskennlinienfeld bezeichnet. Es ergibt sich die Kenngröße der Gleichstromverstärkung \(B\) sowie der differentielle Stromverstärkungsfaktor \(\beta \) im Arbeitspunkt. \begin {equation} B = \frac {I_\mathrm {C}}{I_\mathrm {B}} \end {equation} \begin {equation} \beta = \frac {\Delta i_\mathrm {C}}{\Delta i_\mathrm {B}} \end {equation}

Im letzten Fall, dem Rückwirkungskennlinienfeld, wird der Zusammenhang zwischen \(U_\mathrm {BE}\) und \(U_\mathrm {CE}\) betrachtet. Die Kopplungen sind abhängig vom eingestellten Basisstrom. Analog zur Beschreibung beim Strom kann bei den Spannungen die differentielle Gleichspannungsverstärkung \(D\) im Arbeitspunkt betrachtet werden. \begin {equation} D = \frac {\Delta u_\mathrm {BE}}{\Delta u_\mathrm {CE}} \end {equation}

Beim Zusammenführen der vier Kennlinienfelder ergibt sich das folgende Vierquadranten-Kennlinienfeld (siehe Abbildung 17). Die Darstellung aller Kopplungen ermöglicht es beispielsweise, eine grafische Überführung eines gewünschten Arbeitspunktes am Ausgang auf den Eingang zu überführen und die dafür notwendigen Parameter zu ermitteln.

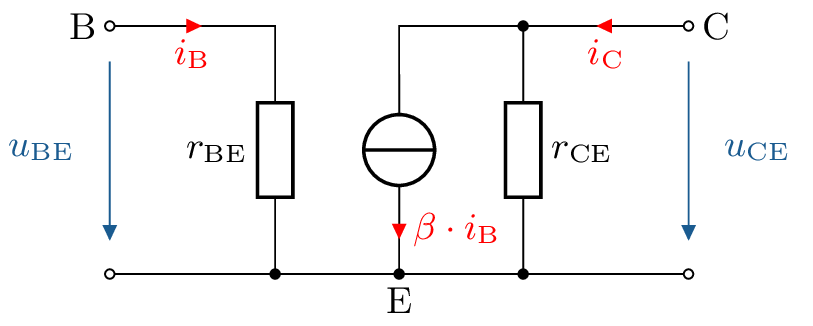

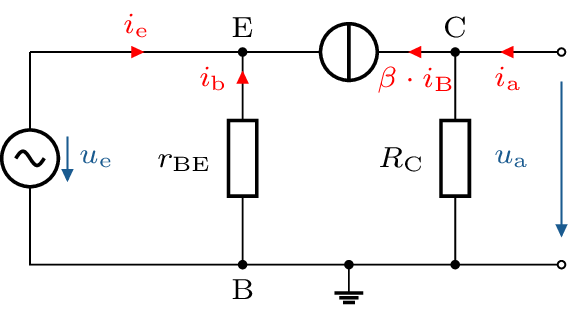

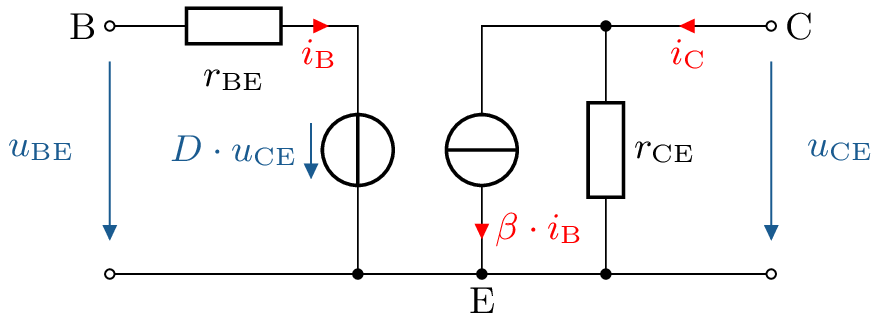

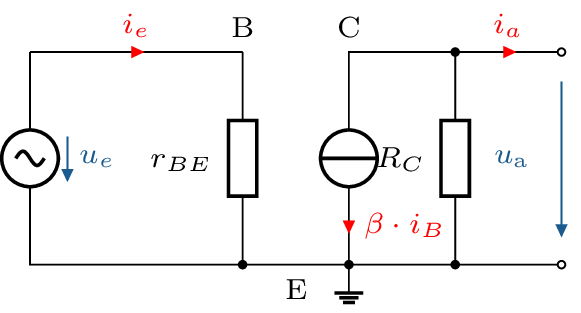

Die differentiellen Größen zur mathematischen Beschreibung im Arbeitspunkt werden auch Kleinsignalparameter genannt. Mittels der Kleinsignalparameter können die folgenden Gleichungen aufgestellt und in einem Ersatzschaltbild dargestellt werden. Dieses kann für den Kleinsignalbetrieb bis ca. 1 MHz genutzt werden. \begin {equation} u_\mathrm {BE} = r_\mathrm {BE} \cdot i_\mathrm {B} + D \cdot u_\mathrm {CE} \end {equation} \begin {equation} i_\mathrm {C} = \beta \cdot i_\mathrm {B} + \frac {u_\mathrm {CE}}{r_\mathrm {CE}} \end {equation}

Da D typischerweise sehr klein ist, kann die Spannungsquelle in der Regel vernachlässigt werden.

Merke:

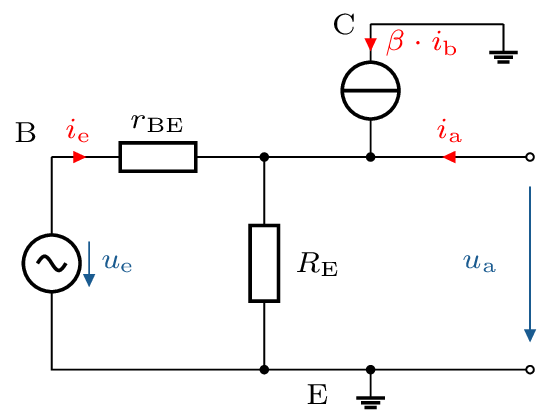

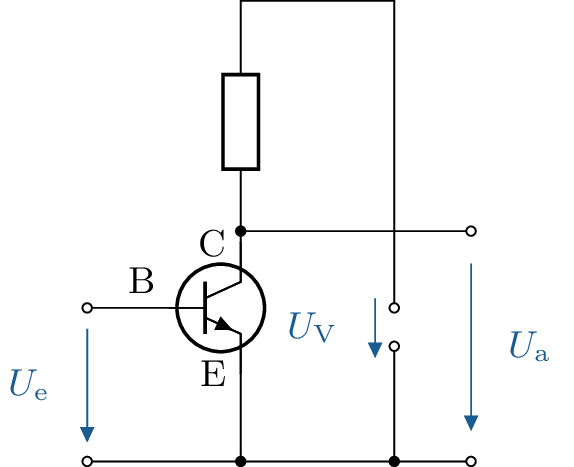

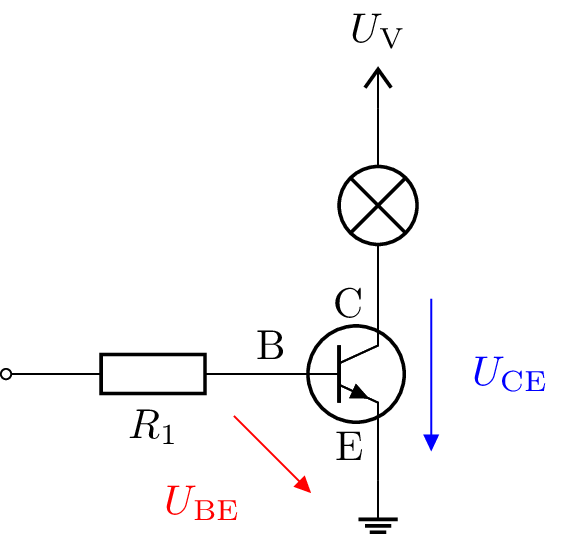

Zur Bestimmung des Arbeitspunktes und der dafür notwendigen Parameter können die zuvor gezeigten Kennlinienfelder genutzt werden. Dazu betrachten wir im folgenden Beispiel die in Abbildung 19 dargestellte Schaltung.

Beispiel 1

Die Versorgungsspannung \(U_\mathrm {V}\) beträgt \(20\,\mathrm {V}\). Über den Widerstand \(R_C\), der einen ohmschen Verbraucher repräsentiert, soll die halbe Versorgungsspannung anliegen und ein Strom von \(10\,\mathrm {mA}\) fließen.

Im ersten Schritt kann die Widerstandsgerade, ausgehend von der Betriebsspannung, in das Ausgangs- kennlinienfeld eingezeichnet werden. Der zweite notwendige Punkt stellt den gewünschten Arbeitspunkt A dar. Von diesem Punkt ausgehend kann der Arbeitspunkt in die anderen Quadranten übertragen werden.

In den jeweiligen Quadranten ergeben sich die folgenden Arbeitspunkte und Kenngrößen. \begin {flalign*} &\text {Ausgang (bei: $I_\mathrm {B}={20}\,{\mathrm {\mu A}}$):}&&\\ &&U_\mathrm {CE} &= {10}\,\mathrm {V}\\ &&I_\mathrm {C} &= {10}\,\mathrm {mA} \\ &&R_\mathrm {C} &= \frac {U_\mathrm {RC}}{I_\mathrm {RC}} = \frac {U_\mathrm {V}/2}{I_\mathrm {C}} = \frac {{10}\,\mathrm {V}}{{10}\,\mathrm {mA}} = {1000}\,{\Omega }\\ &\text {Stromsteuerung:}&&\\ &&I_\mathrm {C} &= {10}\,\mathrm {mA} \\ &&I_\mathrm {B} &= {25}\,\mathrm {\mu A} \\ &&B&=\frac {I_\mathrm {C}}{I_\mathrm {B}}=\frac {{10}\,\mathrm {mA}}{{25}\,\mathrm {\mu A}}=400 \\ &\text {Eingang:}&&\\ &&I_\mathrm {B} &= {25}\,\mathrm {\mu A} \\ &&U_\mathrm {BE} &= {0,72}\,\mathrm {V} \\ &&R_\mathrm {V} &= \frac {U_\mathrm {RV}}{I_\mathrm {RV}} = \frac {U_\mathrm {V} - U_\mathrm {BE}}{I_\mathrm {B}} = \mathrm {\frac {{20}\,{V} - {0,72}\,{V}}{{25}\,{\mu A}}} ={771,2}\,\mathrm {k \Omega }\\ &\text {Rückwirkung:}&&\\ &&U_\mathrm {BE} &= {0,72}\,\mathrm {V} \\ &&U_\mathrm {CE} &= {10}\,\mathrm {V} \\ &&D &= \frac {U_\mathrm {BE}}{U_\mathrm {CE}} = \mathrm {\frac {0,72\,V}{10\,V}} = {0,072} \end {flalign*}

Bei Schwankungen des Basisstroms, sei es durch ein analoges Eingangssignal oder auch Störungen, können sich die daraus resultierenden Arbeitspunkte bzw. Bereiche ebenso über das Vierquadranten- Kennlinienfeld darstellen lassen. Das Verhalten ist in der folgenden Abbildung zu sehen. Eine Erhöhung der Basis-Emitter-Spannung (\(U_\mathrm {BE}\)) bewirkt ebenso eine Erhöhung des Basisstroms (\(I_\mathrm {B}\)), gemäß der Kopplung über die Stromsteuerungskennlinie steigt auch der Kollektorstrom (\(I_\mathrm {C}\)), lediglich die Kollektor-Emitter-Spannung (\(U_\mathrm {CE}\)) sinkt in diesem Beispiel.

Bisher wurde der Bipolartransistor gemäß der linken Seite in Abbildung 22 gestapelt dargestellt, wobei die verschieden dotierten Gebiete direkt übereinander liegen und die Basis in der Mitte. Diese vereinfachte Darstellung ist in der Realität nicht direkt umsetzbar, da die verschiedenen Dotierungen nacheinander in eine Fläche eingebracht werden. Entsprechend können die unteren Schichten gemäß der linken Darstellung nicht direkt elektrisch kontaktiert werden. Eine typische Realisierung ist rechts in Abbildung 22 zu sehen. In einen n-dotierten Halbleiter wird nachträglich ein p-dotierter Bereich für die Basis eingebracht. Innerhalb dieser p-Wanne folgt das Einbringen weiterer Dotieratome, wodurch eine kleinere n-Wanne für den Emitter entsteht. Der gewünschte Schichtaufbau mit n-p-n ist somit unterhalb des Emittergebietes zu sehen. Die verschiedenen Gebiete können mittels leitender Verbindungen an der Oberfläche elektrisch kontaktiert werden.

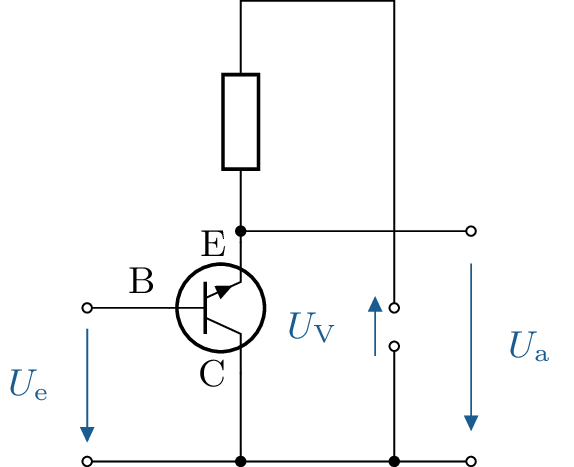

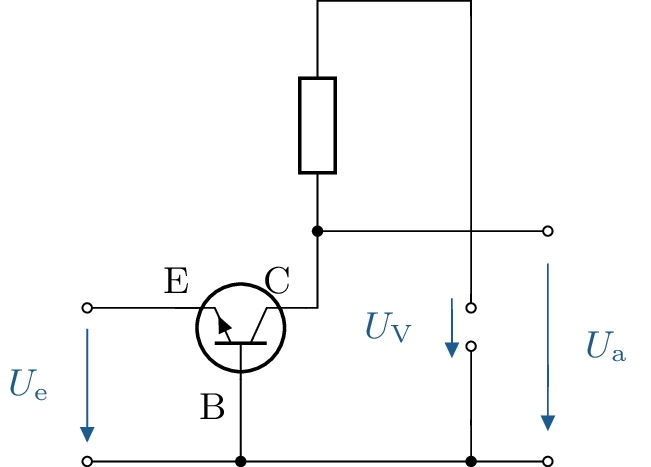

Grundschaltungen

Bei Bipolartransistoren wird zwischen drei Grundschaltungen unterschieden: Emitter-, Kollektor- und

Basisschaltung. Die Namensgebung erfolgt gemäß des Bezugspotentials der Ein- und Ausgangsspannung.

Die häufigste Verwendung findet die bisher gezeigte Emitterschaltung, bei der der Transistor als invertierender Verstärker genutzt wird. Das invertierende Verhalten bezieht sich auf eine Phasendrehung von -180° des Ausgangssignals zum Eingangssignal. In der folgenden Abbildung werden die zugehörigen Ersatzschaltbilder dargestellt, die daraus resultierenden Eingeschaften sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Der differentielle Widerstand \(r_\mathrm {CE}\) liegt parallel zur Stromquelle \(\beta \cdot i_\mathrm {B}\). Da er sehr groß ist, wird er in der vereinfachten Betrachtung nicht berücksichtigt.

| Eigenschaft | Emitterschaltung | Kollektorschaltung | Basisschaltung |

| Eingangswiderstand \(r_\mathrm {e}\) | mittel \(1\,\mathrm {k \Omega }\) | groß \(>100\,\mathrm {k \Omega }\) | klein \(50\,\mathrm {\Omega }\) |

| Ausgangswiderstand \(r_\mathrm {a}\) | mittel \(10\,\mathrm {k \Omega }\) | klein \(50\,\mathrm {\Omega }\) | groß \(100\,\mathrm {k \Omega }\) |

| Stromverstärkung \(v_\mathrm {i}\) | groß 100 | groß 100 | klein \(<1\) |

| Spannungsverstärkung \(v_\mathrm {u}\) | groß 100 | klein \(<1\) | groß 100 |

| Leistungsverstärkung \(v_\mathrm {p}\) | sehr groß \(1\,\mathrm {k}\) | groß 100 | groß 100 |

| Phasendrehung \(\varphi _\mathrm {u}\) | gegenphasig 180° | gleichphasig 0° | gleichphasig 0° |

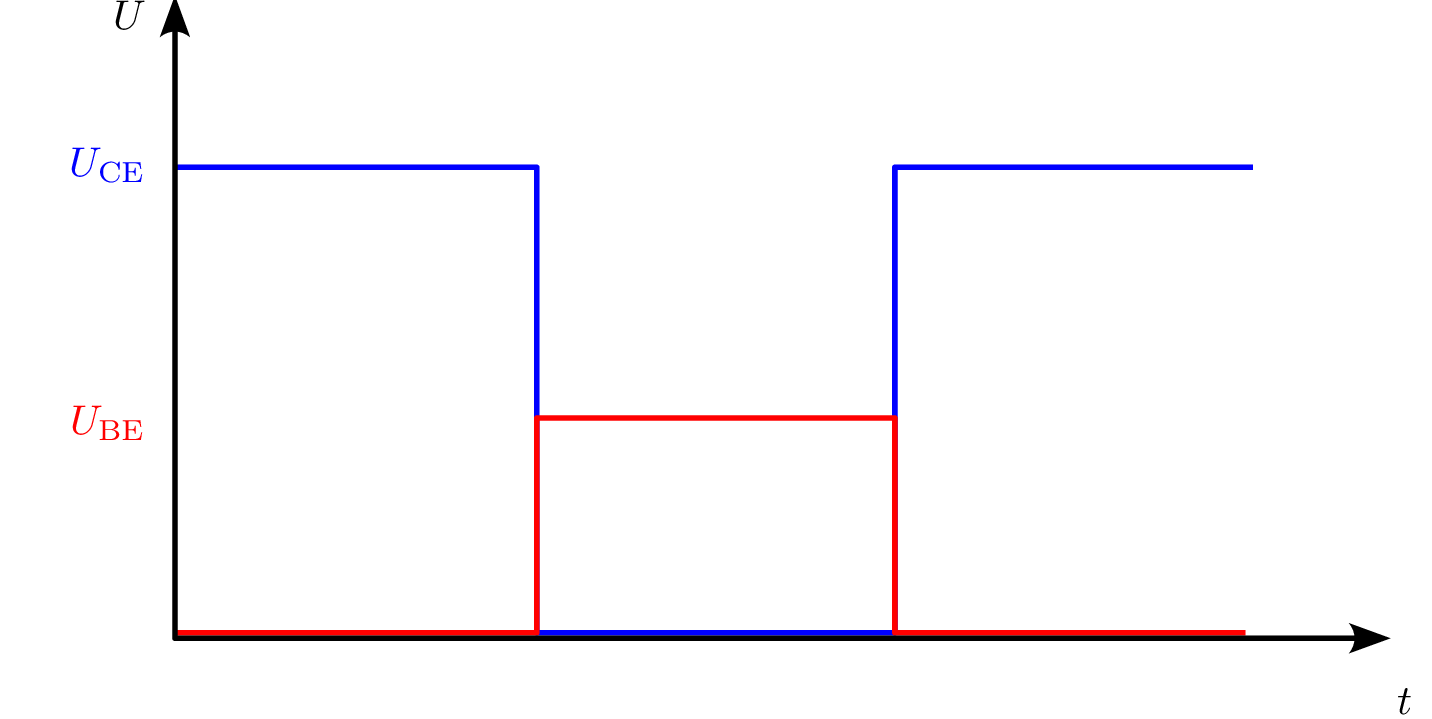

Transistor als Schalter

Sollen kleine elektrische Leistungen kontaktlos und schnell geschaltet werden, kann ein Bipolartransistor

verwendet werden. Dieser nimmt zwei verschiedene Zustände ein: leitend und sperrend in der

Kollektor-Emitter-Strecke. Im leitenden Fall ist die Strecke C-E niederohmig und stellt einen geschlossenen

Schalter dar, im sperrenden Fall entsprechend umgekehrt. Der Zustand kann über die Basis-Emitter-Strecke

gesteuert werden, es ergibt sich eine Emitterschaltung. Die folgende Abbildung zeigt die zugehörige

Schaltung und die Spannungsverläufe.

Merke:

Im Vergleich zu einem elektromechanischen Schalter in Form eines Relais weisen Transistoren

einen deutlich kleineren Bauraum und geringeren Preis auf. Durch den kontaktlosen Aufbau

tritt zudem kein Kontaktprellen auf, was zu einer höheren Lebensdauer führt.

Darlington Transistor

Ist die notwendige Stromverstärkung eines einzelnen Transistors zu gering, besteht die Möglichkeit, einen

Darlington-Transistor bzw. eine Darlington-Schaltung einzusetzen. Diese basiert auf zwei Transistoren,

wobei der Emitter des ersten Transistors die Basis des zweiten Transistors speist. Näherungsweise ist die

resultierende Stromverstärkung das Produkt der einzelnen Verstärkungen:

\begin {equation} B \approx B_1 \cdot B_2 \end {equation}

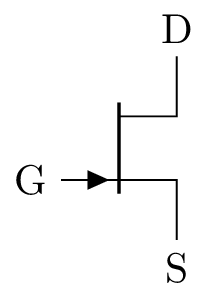

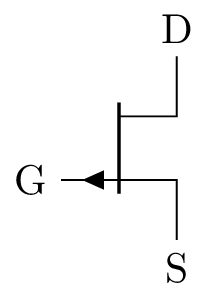

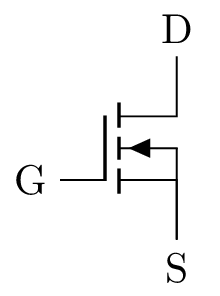

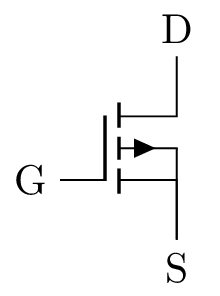

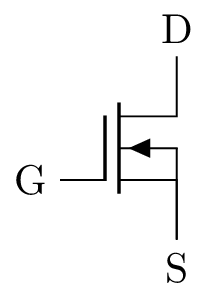

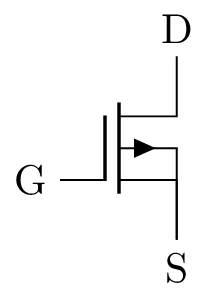

Neben dem Bipolartransistor gibt es einen weiteren weit verbreiteten Transistortyp, den sogenannten Feldeffekttransistor (FET). Sein Funktionsprinzip unterscheidet sich grundlegend vom Bipolartransistor. Während beim Bipolartransistor ein pn-Übergang durch einen Steueranschluss in den leitenden Zustand versetzt wird. Beim Feldeffekttransistor beeinflusst ein elektrisches Feld die Verteilung der freien Ladungsträger im Halbleiter. Dadurch wird der Widerstand im Bauelement verändert. Beim FET werden die drei Anschlüsse Gate (G), Source (S) und Drain (D) genannt. Das auch als Steuerelektrode bekannte Gate, das das elektrische Feld beeinflusst, kann unterschiedlich ausgeführt sein, was zu verschiedenen Transistortypen führt. Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht der verschiedenen Transistortypen, einschließlich Bipolartransistoren. Bei den FETs wird hauptsächlich zwischen drei Typen unterschieden: Sperrschicht-FETs (JFETs), selbstsperrende MOSFETs (Anreicherungstyp) und selbstleitende MOSFETs (Verarmungstyp). Der Zusatz MOS steht für Metall-Oxid-Semiconductor den ursprünglichen Schichtaufbau der Steuerelektrode.

Das allgemeine elektrische Verhalten von FETs unterscheidet sich stark von dem der bisher behandelten Bipolartransistoren, bei denen ein Basisstrom den Laststrom steuert. Dadurch wird eine geringere Leistung als beim Bipolartransistor benötigt. Beim FET wird gemäß dem Aufbau der Widerstand des Strompfades durch eine an das Gate angelegte Spannung und dem dadurch erzeugten elektrischen Feld gesteuert. Der Stromfluss wird somit nahezu leistungslos gesteuert.

Im Folgenden wird exemplarisch die Funktionsweise eines selbstsperrenden n-Kanal MOSFETs genauer betrachtet. Für das Verständnis und die resultierenden elektrischen Felder wird zusätzlich der vierte Anschluss Bulk (B) dargestellt. Dieser Anschluss ist bei Transistoren in der Regel bereits mit Source verbunden, weshalb sie gleichgesetzt werden können.

1. Ohne angelegte Gate-Spannung (\(U_\mathrm {GS} ={0}\,{\mathrm {V}}\))

Wenn keine Spannung zwischen Gate und Source (\(U_\mathrm {GS}\)) anliegt, bilden sich an den pn-Übergängen

Raumladungszonen, auch Verarmungszonen genannt. Es gibt keine freien Ladungsträger im Kanalbereich

zwischen Drain und Source, weshalb kein Stromfluss möglich ist.

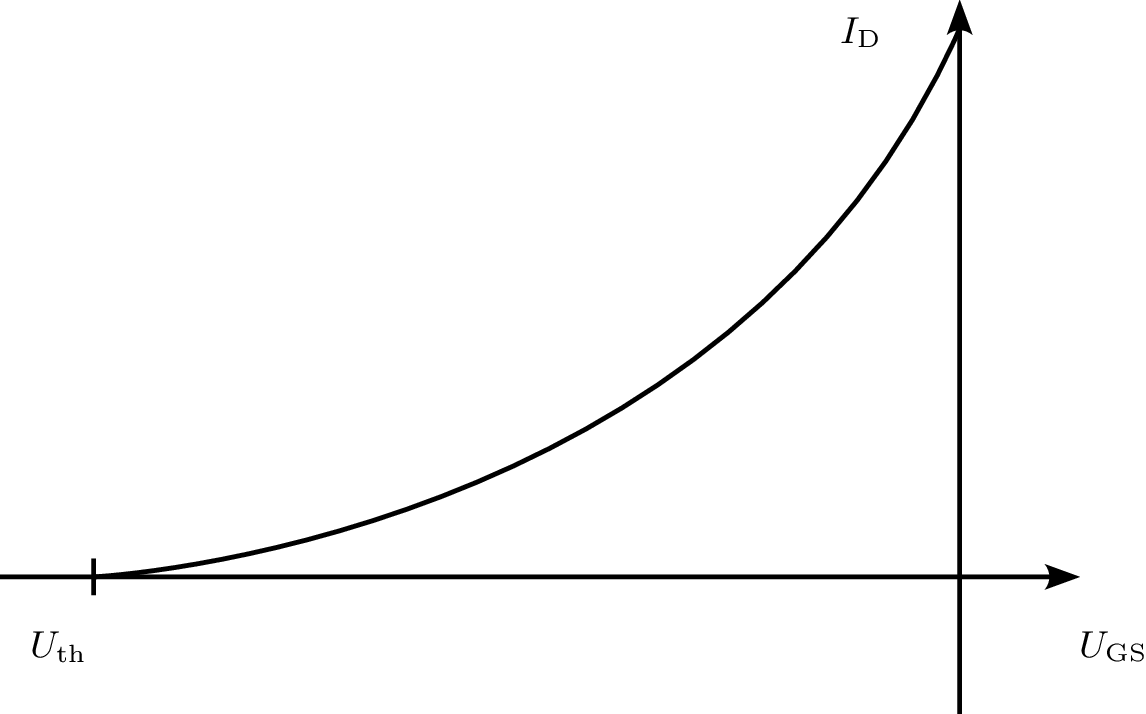

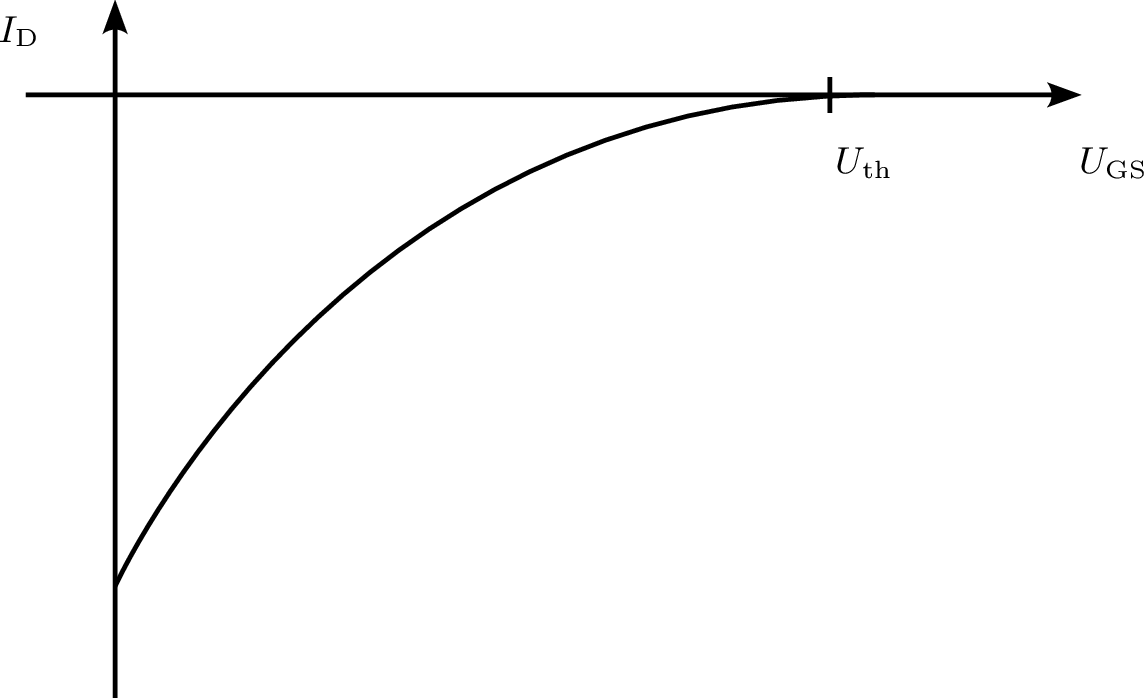

2. Positive Gate-Spannung (\(U_\mathrm {GS} > U_\mathrm {th}\))

Wird eine positive Spannung zwischen Gate und Source angelegt, die größer als die Schwellenspannung (\(U_\mathrm {th}\))

ist, zieht das elektrische Feld Elektronen aus dem p-dotierten Substrat in die Nähe des Gate-Oxids, was zur

Bildung eines leitfähigen Kanals führt. Die sogenannte Inversionszone beinhaltet eine Anreicherung von

freien Ladungsträgern mit entgegengesetztem Vorzeichen zu den primär in der Halbleiterschicht

vorherrschenden Ladungsträgern.

3. Stromfluss (\(U_\mathrm {DS} >{0}\,\mathrm {V}\))

Sobald ein n-Kanal gebildet ist, kann eine Spannung zwischen Drain und Source (\(U_\mathrm {DS}\)) angelegt werden, um

einen Stromfluss zu erzeugen. Die Elektronen bewegen sich vom Source zum Drain, wodurch ein Stromfluss

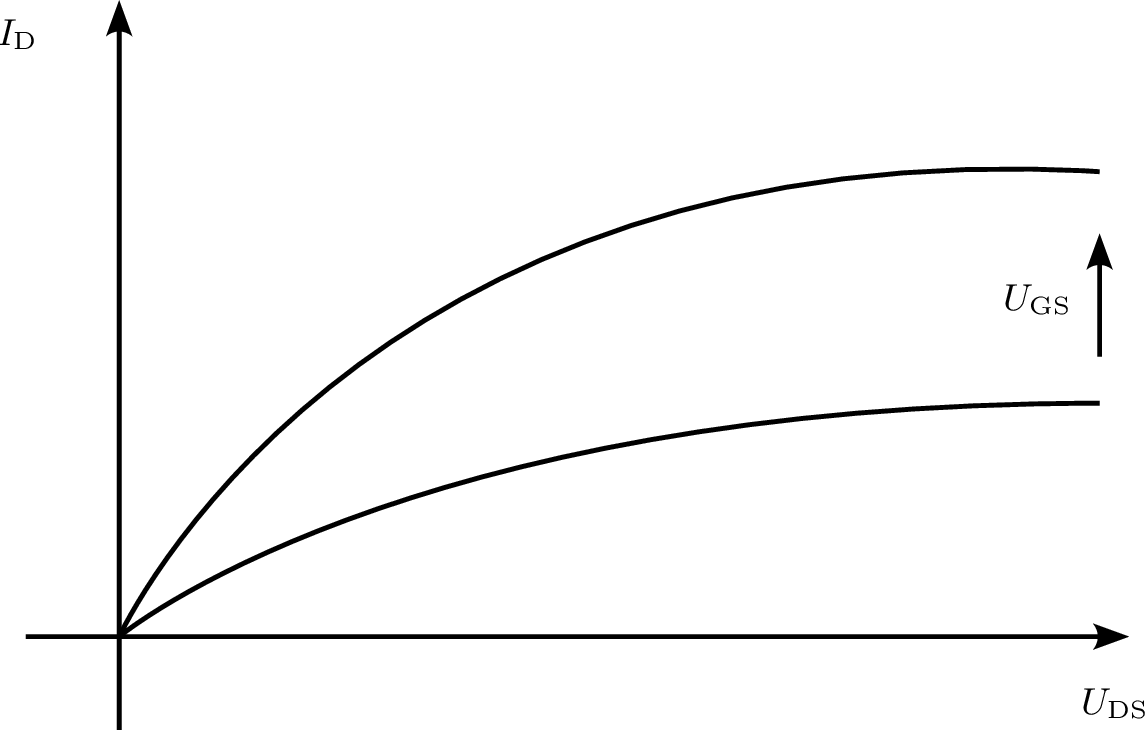

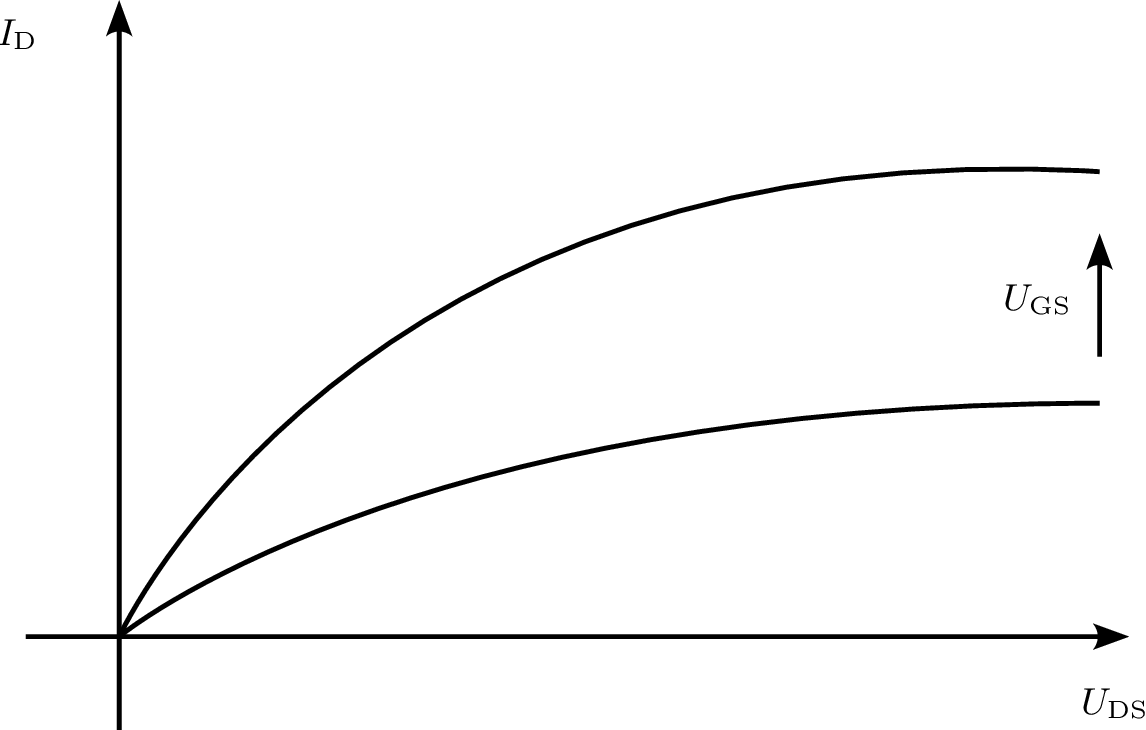

(\(I_\mathrm {D}\)) entsteht. Bei kleinen \(U_\mathrm {DS}\) liegt der MOSFET im linearen Bereich, wobei der Stromfluss \(I_\mathrm {D}\) proportional zu \(U_\mathrm {DS}\) ist.

Das Verhalten ähnelt einem Widerstand. Bei höheren \(U_\mathrm {DS}\) erreicht der MOSFET den Sättigungsbereich, in dem \(I_\mathrm {D}\)

weitgehend unabhängig von weiteren Erhöhungen von \(U_\mathrm {DS}\) wird. Der Stromfluss wird primär durch \(U_\mathrm {GS}\)

gesteuert.

Die Sättigung wird dadurch hervorgerufen, dass bei hoher Spannung die freien Ladungsträger aus dem Kanal verdrängt werden und der Kanal abgeschnürt wird. Die Ladungsträger können diesen Bereich noch durchqueren, jedoch ist keine weitere Steigerung von \(I_\mathrm {D}\) durch \(U_\mathrm {DS}\) möglich.

Merke:

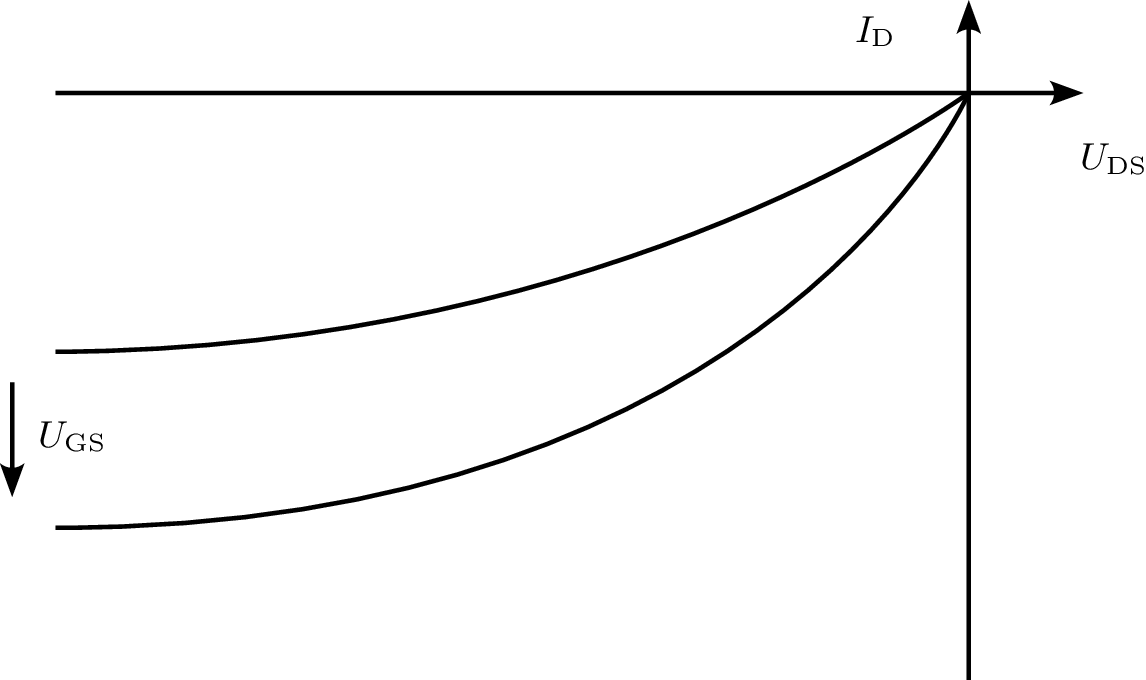

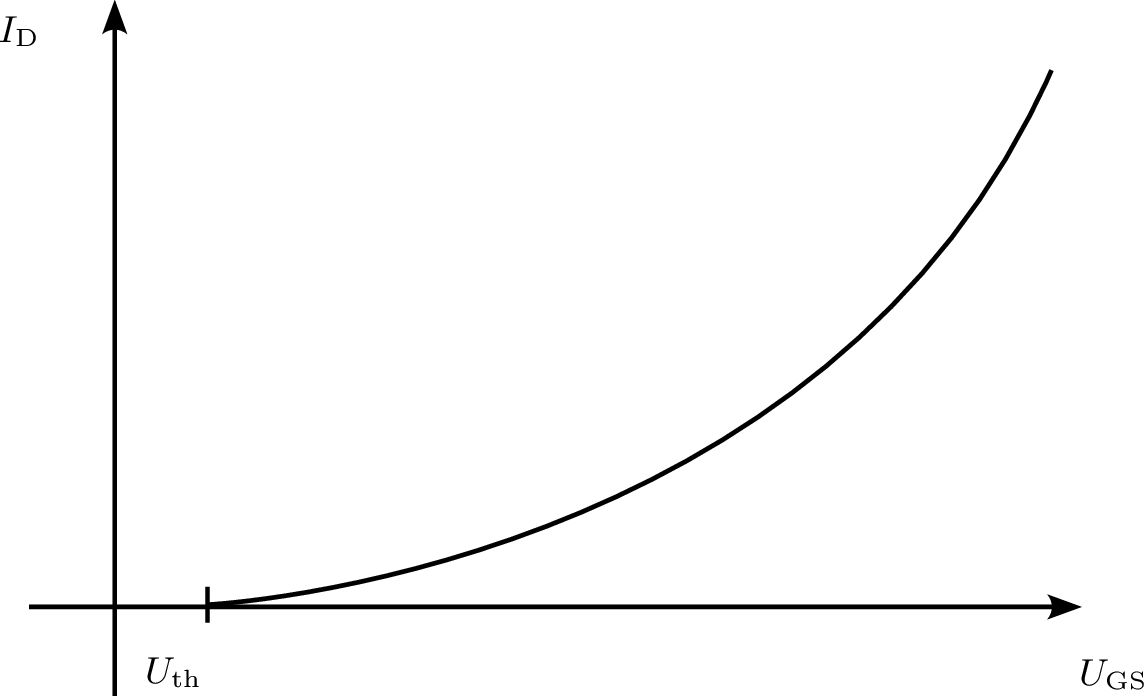

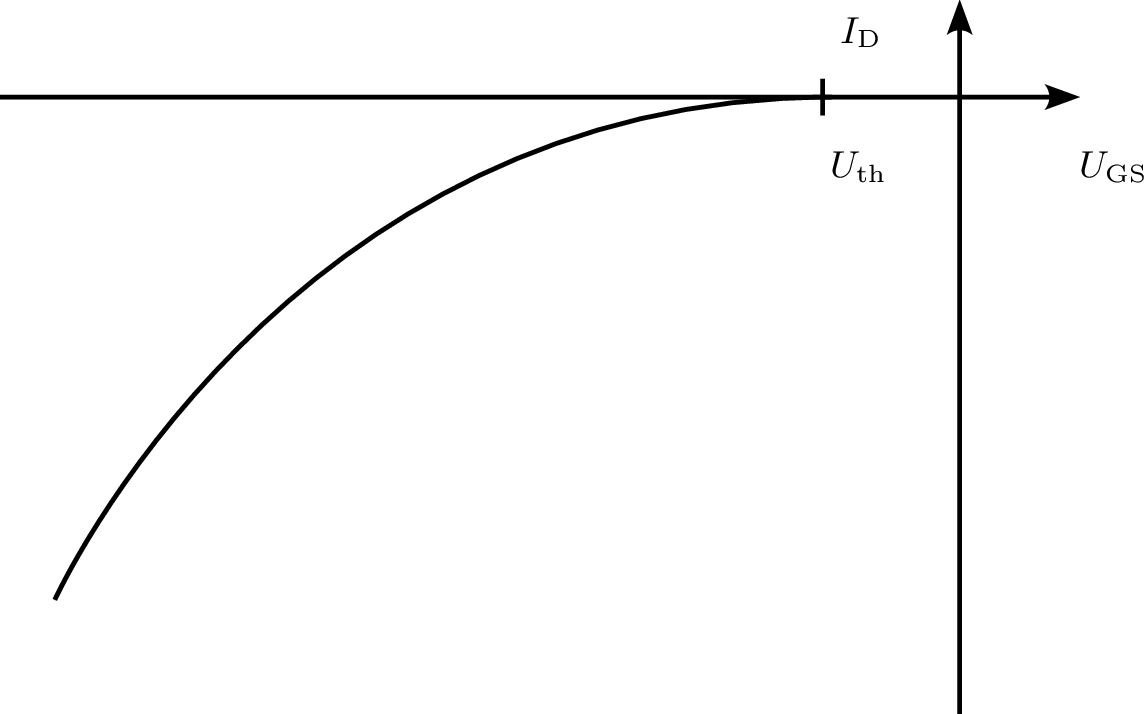

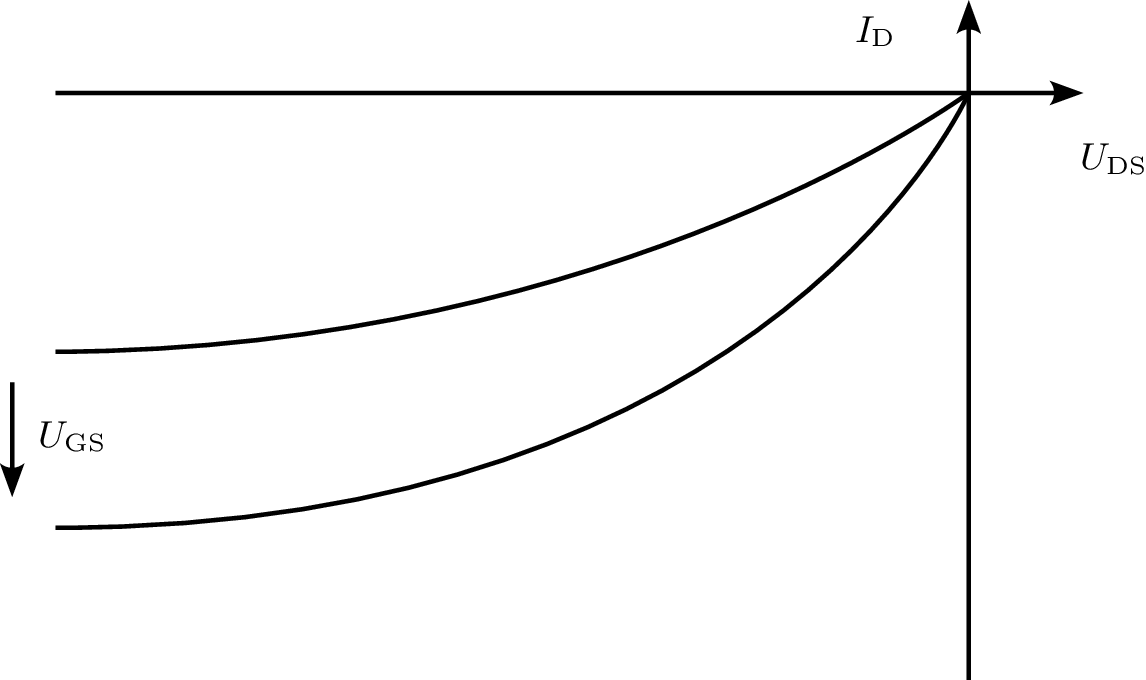

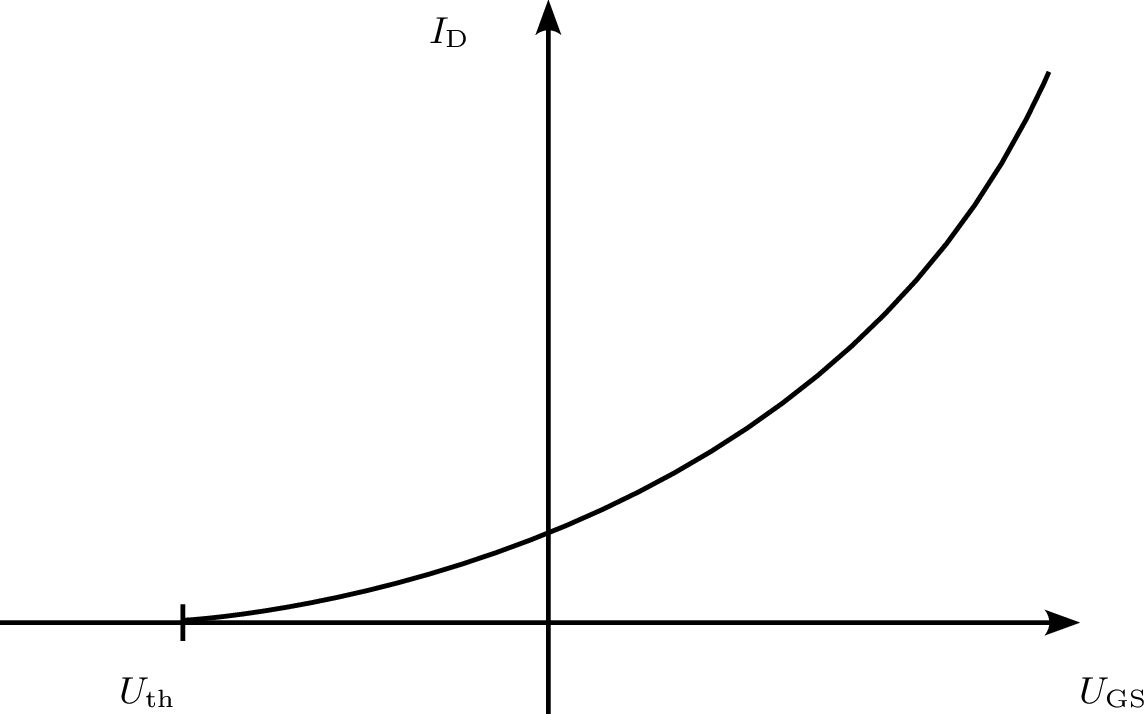

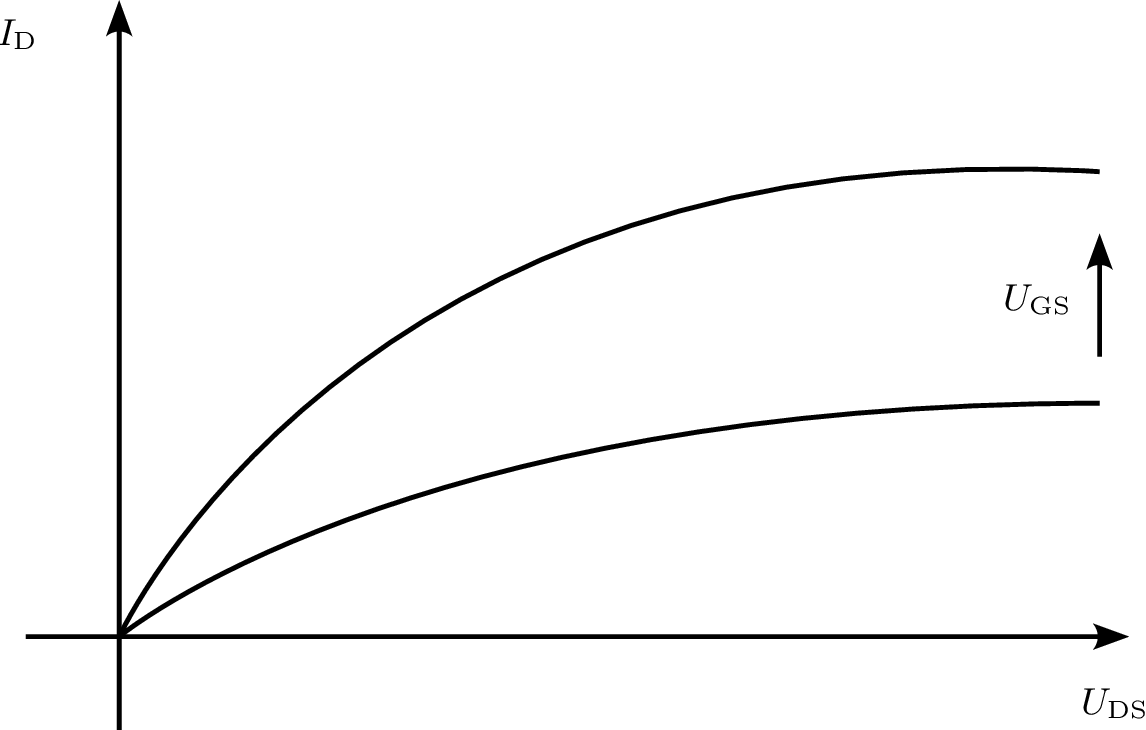

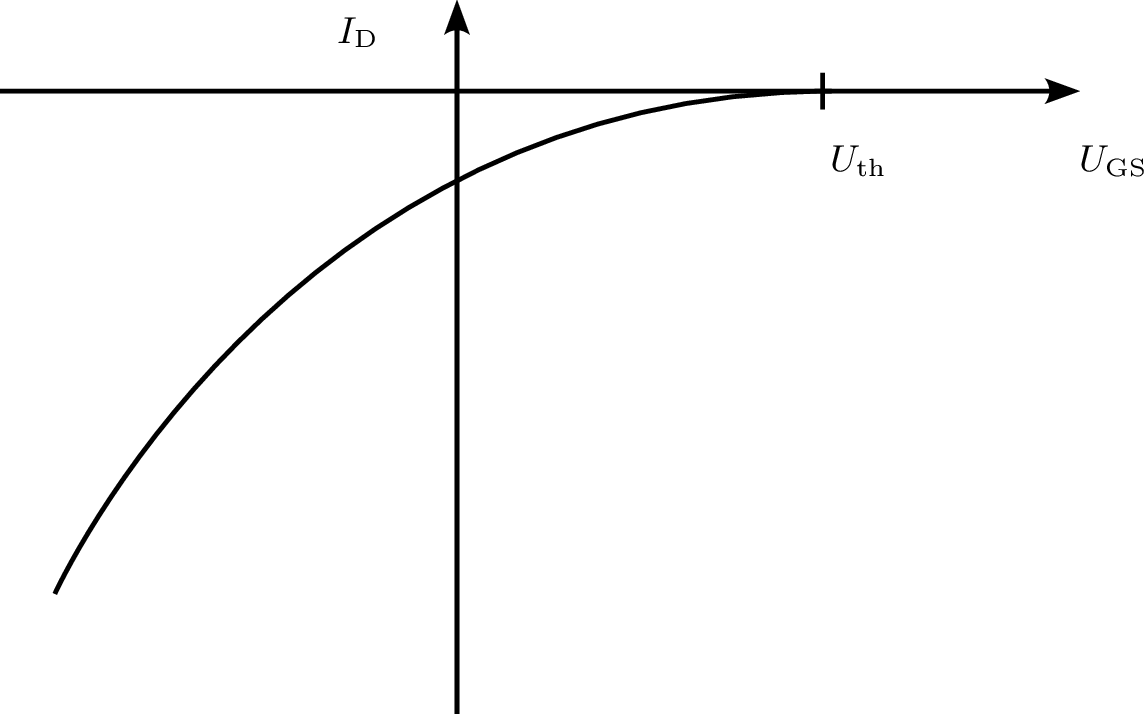

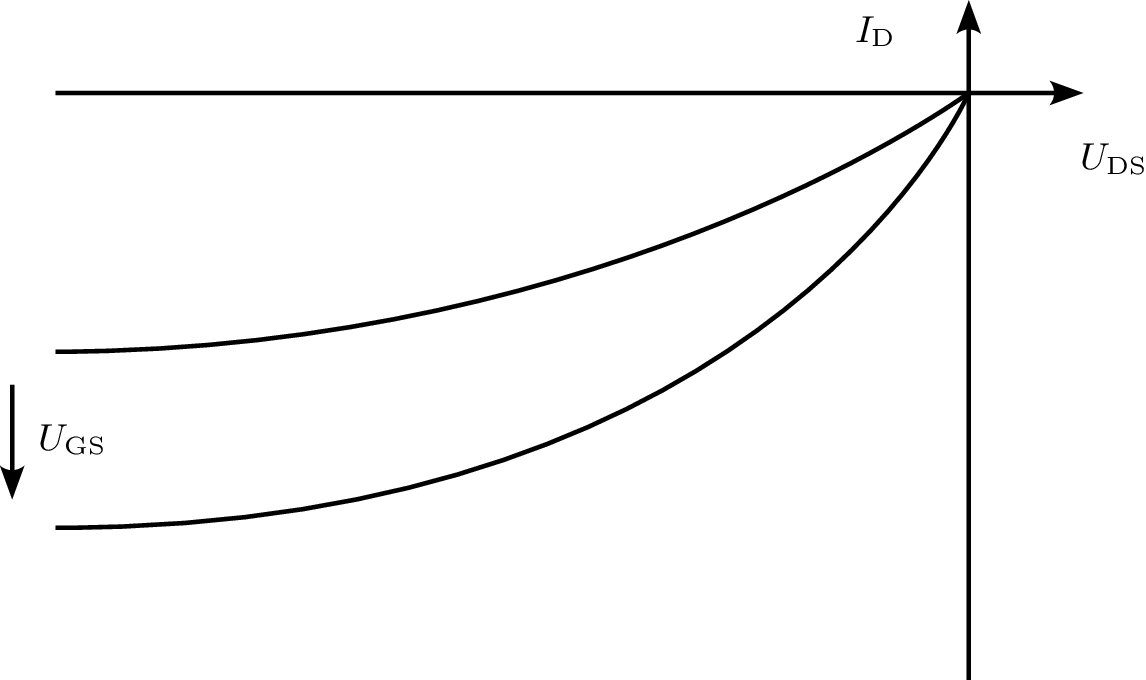

Nach der detaillierten Betrachtung des selbstsperrenden n-Kanal MOSFETs, wird in der folgenden Tabelle eine Zusammenfassung weiterer Arten von Feldeffekttransistoren bereitgestellt. In der Übersicht wird die Eingangskennlinie mit \(I_\mathrm {D}\) als Funktion von \(U_\mathrm {GS}\) und das Ausgangskennlinienfeld mit \(I_\mathrm {D}\) als Funktion von \(U_\mathrm {DS}\) bei verschiedenen Werten von \(U_\mathrm {GS}\) dargestellt. Die einzelnen Verläufe unterscheiden sich in den Vorzeichen der Ströme und Spannungen, abhängig von der jeweiligen Dotierung. Zusätzlich unterscheiden sich die verschiedenen Typen über die Größe der Schwellenspannung \(U_\mathrm {th}\).

Type

n-Kanal JFET

p-Kanal JFET

n-Kanal MOSFET

selbstsperrend

p-Kanal MOSFET

selbstsperrend

n-Kanal MOSFET

selbstleitend

p-Kanal MOSFET

selbstleitend

Merke:

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits schematisch der Querschnitt eines n-Kanal MOSFETs gezeigt. Für viele Anwendungen und Logikschaltungen sind zusätzlich auch p-Kanal MOSFETs notwendig. Beide komplementären Varianten lassen sich mit dem gleichen Ausgangsmaterial realisieren, es wird dann von CMOS-Technik (engl.: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) gesprochen. Im ersten Schritt der Herstellung muss für den p-Kanal MOSFET (PMOS) lokal eine n-Dotierung erfolgen, der restliche Aufbau entspricht dem eines n-Kanal MOSFET (NMOS) mit komplementärer Dotierung. Obwohl das M in MOSFET ursprünglich für Metall steht, ist das Gate-Material heutzutage aus fertigungstechnischen Gründen in der Regel aus leitfähigem Polysilizium. Die Elektroden und die Verschaltung der Gebiete und des Gates erfolgen beispielsweise mittels Aluminiumstrukturen.

Die folgende Abbildung zeigt den möglichen Querschnitt eines n-Kanal JFETs. Im direkten Vergleich zum MOSFET ist der Aufbau, durch den Verzicht auf die Isolationsschicht am Gate deutlich einfacher. Obwohl die Funktionsweise eines MOSFETs früher beschrieben wurde, konnte der JFET aufgrund des einfacheren Aufbaus etwa 15 Jahre früher gefertigt werden. Die hochdotierten \(\mathrm {n^+}\)-Gebiete dienen zur besseren Kontaktierung des n-Kanals und sind nicht zwingend erforderlich. Wesentlich sind somit nur drei dotierte Bereiche notwendig und deren elektrische Kontaktierung: Der n-Kanal mit Drain- und Source-Anschluss sowie das p-dotierte Gate ober- und unterhalb des Kanals.

Merke:

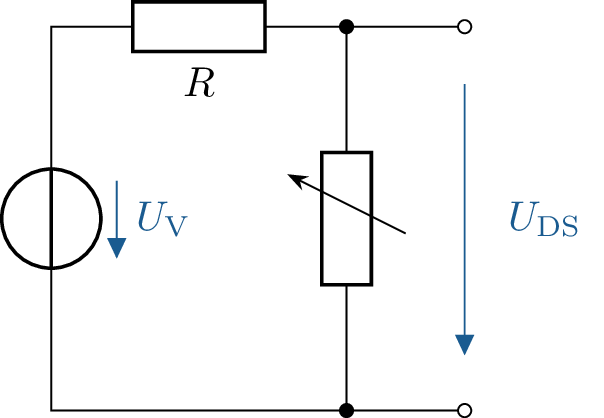

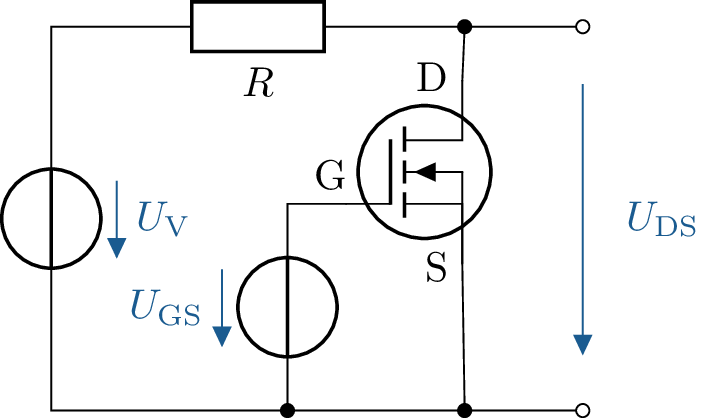

Steuerbarer Widerstand

Durch den Betrieb des MOSFETs im linearen Bereich weist dieser einen variablen Widerstandswert auf, der

elektronisch gesteuert werden kann. Der einstellbare Wert kann als Steuerelement für kompliziertere

elektronische Schaltungen verwendet werden. Ein wichtiger Vorteil bei der Verwendung eines solchen

Transistors liegt darin, dass das Steuersignal sehr gut von den Widerstandsklemmen isoliert ist. In der

folgenden Abbildung ist gezeigt, wie im einfachsten Fall ein MOSFET als steuerbarer Widerstand in einem

Spannungsteiler dient, sowie eine allgemeine Darstellung der dadurch repräsentierten Schaltung. Es ist zu

beachten, dass die gezeigte Schaltung nur einen sehr begrenzten Einsatzbereich aufweist. Gründe dafür sind

die begrenzte Linearität des Transistors, dessen geringer Widerstand sowie der Einfluss des Widerstandes \(R\)

auf \(U_\mathrm {DS}\).

Merke:

Der ohmsche Widerstand eines MOSFETs kann durch \(U_\mathrm {GS}\) gesteuert werden, der Durchgangswiderstand ist allerdings gering und der Wertebereich sehr schmal.

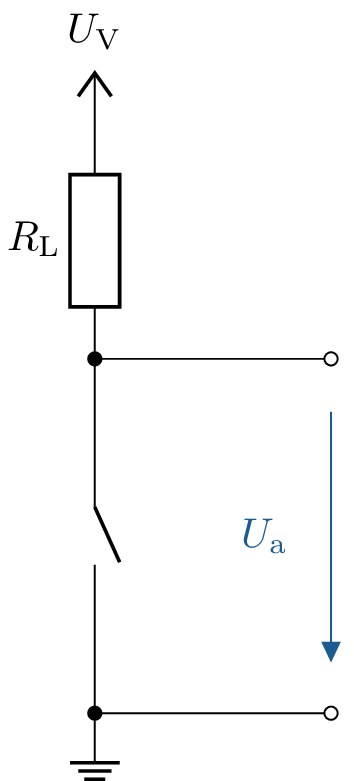

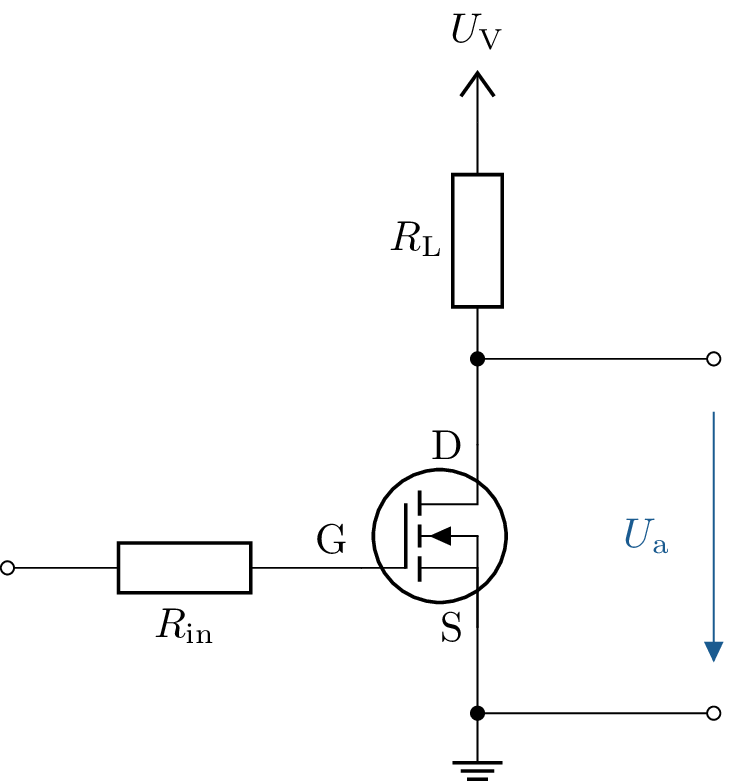

Schalter

Ein MOSFET kann als Schalter betrieben werden, indem die Spannung \(U_\mathrm {GS}\) gesteuert wird. Im eingeschalteten

Zustand wird eine ausreichend positive Spannung (für n-Kanal MOSFETs) an das Gate angelegt, wodurch

ein leitfähiger Kanal zwischen Source und Drain entsteht. Dadurch kann Strom durch den Transistor und

die in Reihe geschaltete Last fließen. Im ausgeschalteten Zustand wird \(U_\mathrm {GS}\) reduziert, was den leitfähigen Kanal

entfernt und den Stromfluss stoppt.

Merke:

Der große Vorteil von MOSFETs in diesem Szenario ist ihre hohe Schaltgeschwindigkeit, der niedrige Widerstand im leitenden Zustand sowie der hohe Eingangswiderstand am Gate.

Typische Anwendungen für MOSFETs als Schalter sind Schaltnetzteile, Motorsteuerungen, Logikschaltungen und allgemein als Ersatz für Relais. Der Arbeitsbereich liegt dabei jeweils im Sättigungsbereich.

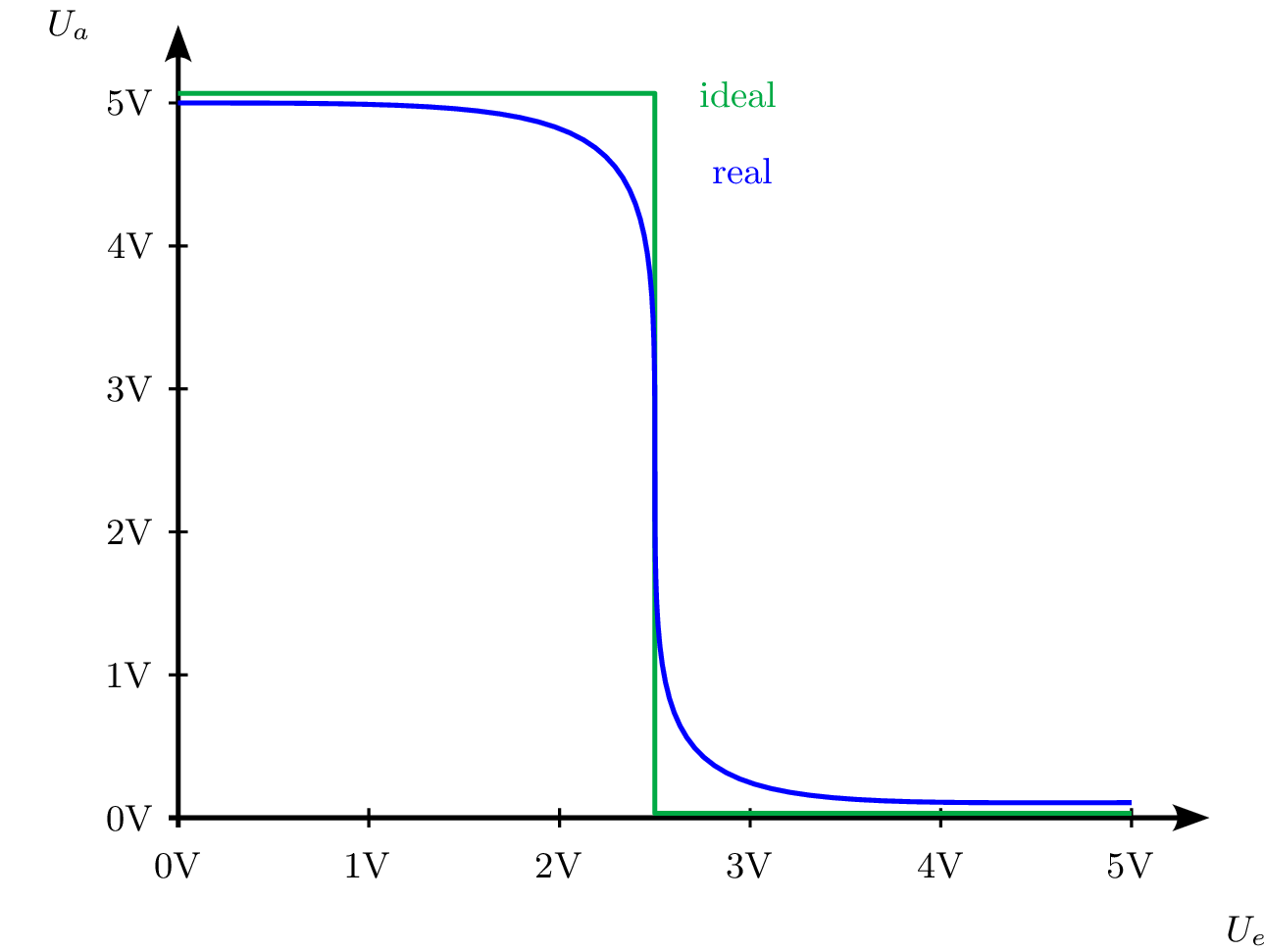

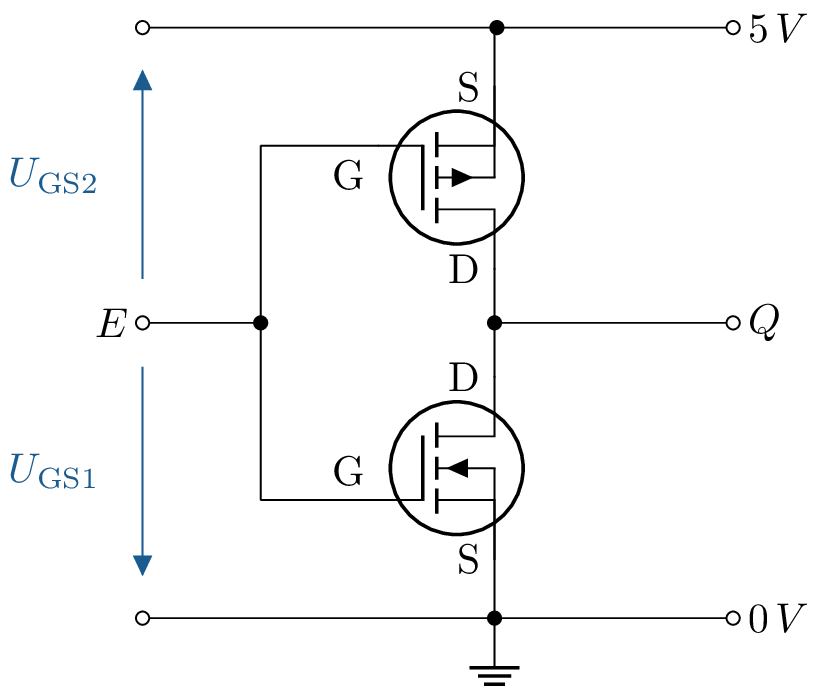

Inverter

Wie bereits im Abschnitt Aufbau beschrieben, beinhalten CMOS-Strukturen sowohl p-Kanal als auch

n-Kanal MOS-Transistoren. Ein typisches darauf basierendes Grundelement ist ein Inverter, auch

bekannt als NOT-Gatter. Das Eingangssignal \(E\) wird auf die parallel geschalteten Gates geführt. Als

Ausgangssignal dient das Potential zwischen den in Reihe geschalteten Drain-Source-Strecken.

Die Schaltung ergibt sich gemäß Abbildung 36 links. Es ergeben sich die beiden folgenden

Zustände:

1. Eingangssignal \({0}\,\mathrm {V}\) (low):

2. Eingangssignal \({5}\,\mathrm {V}\) (high):

Gemäß dem beschriebenen Verhalten ergibt sich ein diskretisiertes Ausgangssignal, das invers zum Eingangssignal ist (siehe Abbildung 36 rechts). Es ist zu beachten, dass das gewünschte Verhalten nur bei Spannungen nahe \({0}\,\mathrm {V}\) bzw. der Versorgungsspannung zuverlässig eintritt. Bei beispielsweise der halben Versorgungsspannung ist der Wert des Ausgangssignals nicht genau definiert und die Transistoren können sowohl leitend als auch sperrend sein bzw. einen Zustand dazwischen annehmen. Zusätzlich ist dieser Zustand zu vermeiden, da die Versorgungsspannung kurzgeschlossen wird und ein großer Stromfluss möglich ist.

...