Die Energie

Die gespeicherte Arbeitsleistung wird nach aufgewendeter Arbeit als Energie bezeichnet. Wenn beispielsweise ein Objekt erwärmt wird, liegt diese gespeicherte Wärme als thermische Energie vor. Bei der Abgabe der Energie an die Umwelt wird nun wieder Arbeit verrichtet. Energie ist also die Fähigkeit eines Objektes, Arbeit zu verrichten. Sie ist, wie oben beschrieben, eine Erhaltungsgröße, was bedeutet, dass Energie weder erschaffen noch zerstört werden kann. Dieses Kapitel beschäftigt sich eingehend mit den Konzepten der Energieerhaltung, der Vorstellung verschiedener Energieformen und Methoden ihrer Speicherung.

1 Der Energieerhaltungssatz

Der Energieerhaltungssatz besagt, dass die Gesamtmenge der Energie in einem abgeschlossenen System konstant bleibt, auch wenn Energie zwischen verschiedenen Formen umgewandelt werden kann. Das bedeutet, dass Energie weder erschaffen noch zerstört werden kann, sondern nur von einer Form in eine andere übergehen kann.

Ein anschauliches Beispiel: Wenn ein Ball von einer Höhe fallen gelassen wird, wird seine potenzielle Energie (die Energie, die er aufgrund seiner Position hat) in kinetische Energie (die Energie der Bewegung) umgewandelt, während er fällt. Am Boden angelangt, kann ein Teil dieser kinetischen Energie in andere Energieformen wie Wärme oder Schall umgewandelt werden, aber die Summe all dieser Energieformen bleibt gleich der ursprünglichen potenziellen Energie des Balls. Dies stellt dar, wie Energie erhalten bleibt, auch wenn sie ihre Form ändert.

Merke: Energie

- Energie ist eine Erhaltungsgröße

- Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden

- Energie kann lediglich die Energieform ändern

2 Die verschiedenen Energieformen

In der Physik beschreibt Energie die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, und tritt in verschiedenen Formen auf, die jeweils spezifische Eigenschaften und Anwendungen haben.

Kinetische Energie wird durch die Bewegung eines Objekts bestimmt. Die Energie hängt von der Masse und der Geschwindigkeit des Objekts ab und ist wichtig in der Mechanik. Thermische Energie, oder Wärme, ist die Energie, die aus der Bewegung der Teilchen eines Objekts resultiert. Sie ist in Wärmekraftmaschinen und anderen thermodynamischen Prozessen von entscheidender Bedeutung. Potenzielle Energie bezieht sich auf die Position eines Objekts in einem Kraftfeld, wie z.B. dem Gravitationsfeld der Erde. Ein hochgehobener Ball verwandelt seine potenzielle Energie in kinetische, wenn er fällt. Elektrische Energie entsteht durch die Bewegung von Elektronen in einem elektrischen Feld und ist fundamental für den Betrieb technologischer Geräte. Chemische Energie ist in den Bindungen von Molekülen gespeichert und wird bei chemischen Reaktionen freigesetzt. Sie wird zur Bereitstellung von nutzbarer Energie und in der Medizin genutzt. Kernenergie entsteht durch Veränderungen im Atomkern, zum Beispiel durch Kernspaltung oder -fusion. Sie wird zur Bereitstellung von nutzbarer Energie und in der Medizin genutzt.

Merke: Energieformen

- Kinetische Energie (Bewegungsenergie)

- Thermische Energie (Wärmeenergie)

- Potenzielle Energie (Lageenergie)

- Elektrische Energie

- Chemische Energie

- Kernenergie

- Strahlungsenergie

3 Die elektrische Energie

Die Energie ist das Potential Arbeit leisten zu können, also beispielsweise eine bestimmte Zeit lang Ladungsträger zu beschleunigen. Eine Energiequelle kann nur so viel Energie abgeben, wie ihr zuvor zugeführt worden ist. Dies entspricht der Zeit, in der eine Arbeit geleistet wurde, also ein Energieaustausch stattgefunden hat. Da es keine Energie ohne zuvor aufgebrachte Arbeit geben kann und keine Arbeit verrichtet werden kann, wenn keine Energie zur Verfügung steht, ist die Kausalität komplex und wechselseitig abhängig. Aus dem Grund wird im Folgenden von einer vorhandenen Energiequelle ausgegangen, welche dann eine Arbeit verrichten kann.

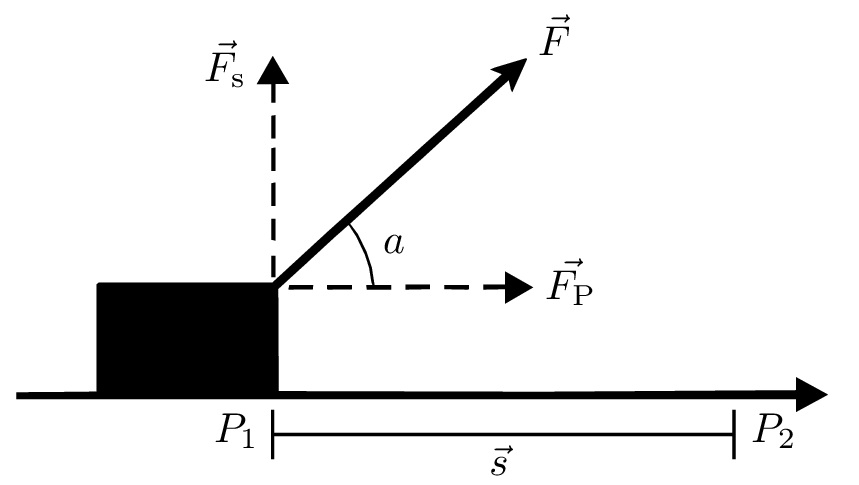

Die Energie \(E\) (siehe Abbildung 2) wird im allgemeinen über die aufintegrierte Strecke zwischen zwei Punkten \(P_\mathrm {1}\) und \(P_\mathrm {2}\) über eine Kraft \(\vec {F}\) definiert.

\begin {equation} E = \int _{P_\mathrm {1}}^{P_\mathrm {2}} \vec {F} \cdot \mathrm {d}\vec {s} [E] = \text {1 Joule = 1 J = 1 Nm} \label {eq:Fds} \end {equation} Eine elektrische Kraft \(\vec {F}_\mathrm {{el}}\) liegt vor, wenn eine Ladung \(Q\) einem elektrischen Feld \(\vec {E}\) ausgesetzt ist. Aus der Multiplikation beider Größen ergibt sich der folgende Ausdruck: \begin {equation} \vec {F}_\mathrm {{el}} = Q \cdot \vec {E} \end {equation} Eingesetzt in die Formel 1 ergibt die Integration über die elektrische Feldstärke \(\vec {E}\) die elektrische Energie \(E_\mathrm {{el}}\). Da die Ladungsmenge \(Q\) nicht von der Strecke abhängig ist, kann diese vor das Integral gezogen werden. \begin {equation} E_\mathrm {el} = Q \cdot \int _{P_\mathrm {1}}^{P_\mathrm {2}} \vec {E} \cdot \mathrm {d}\vec {s} \end {equation} Aus Modul 1 ist bekannt, dass das Integral über ein elektrisches Feld bei konstanten Bedingungen die Spannung \(U\) ist. Eingesetzt ergibt dies die folgende vereinfachte Darstellung. \begin {equation} E_\mathrm {el} = Q \cdot U [E_\mathrm {el}] = \text {1 Joule = 1 J = 1 Ws} \end {equation}

4 Elektrische Energiespeicher

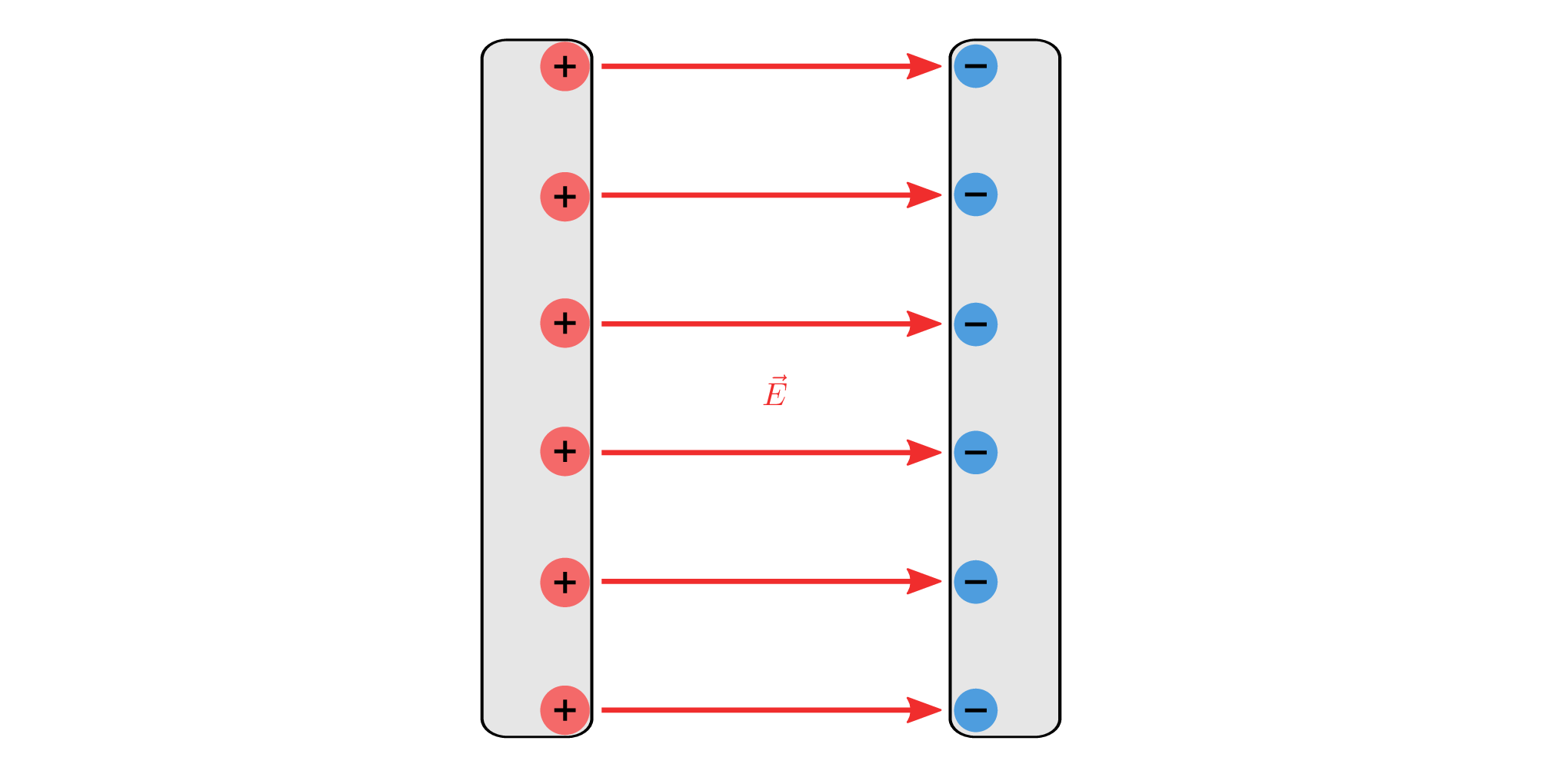

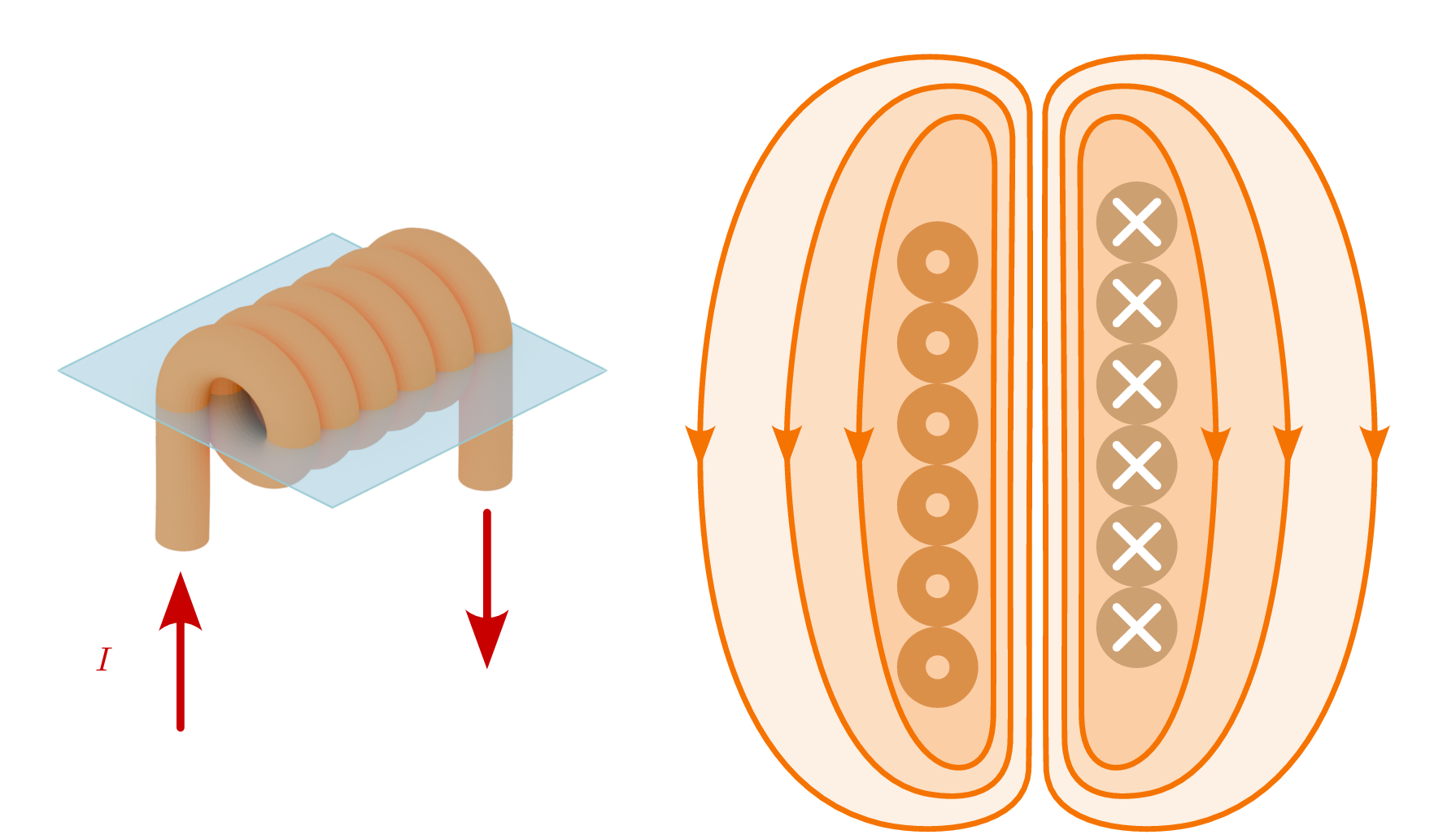

Elektrische Energiespeicher zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Energie in elektrischen bzw. magnetischen Feldern speichern. Die grundlegenden Speicher dieser Art sind Kondensatoren und Spulen. Die Vorteile dieser Energiespeicher sind schnelle Energieabgaben und eine hohe Effizienz. In der Praxis haben sie jedoch eine begrenzte Speicherkapazität und verursachen hohe Kosten. Kondensatoren können viele Ladezyklen durchlaufen, haben jedoch eine niedrige Energiedichte. Um die Energie in einer Spule zu speichern, muss durchgehend Strom durch diese fließen, was technisch herausfordernd und nur in Spezialfällen möglich ist.

In Abbildung 3 sind die beiden grundlegenden elektrischen Energiespeicher dargestellt. Dabei wird links die Energie in einem elektrischen Feld gespeichert. Dies geschieht, indem eine Ladungsmenge mit unterschiedlichen Vorzeichen auf den Kondensatorplatten vorliegen. Auf der rechten Seite ist eine Spule dargestellt, welche nach der Lenzschen Regel aufgrund eines Stromflusses ein Magnetfeld erzeugt. Die Themen Spule und Kondensator werden ausführlicher in Modul 3 behandelt. Da zur Aufrechterhaltung des Magnetfeldes ein Stromfluss benötigt wird, stellt eine Spule keinen Speicher da, in dem elektrische Energie außerhalb eines stromdurchflossenen Stromkreises gespeichert werden kann. Ein Kondensator kann hingegen auch ohne angeschlossenen Stromkreis über lange Zeit elektrische Energie speichern. So kann ein Kondensator auch lange nach dem Ausschalten einer elektrischen Schaltung noch Energie abgeben. Zum Beispiel kann so die Rückleuchte eines Fahrrads auch bei stehendem Dynamo an einer roten Ampel weiter mit elektrischer Energie versorgt werden. Ungewünscht ist dieser Effekt zum Beispiel in Schaltungen mit höheren Spannungen, da die in den Kondensatoren vorhandene elektrische Energie ohne entsprechende Schutzschaltungen auch nach dem Ausschalten der Systeme zu einer Gefährdung von Personen beitragen kann.

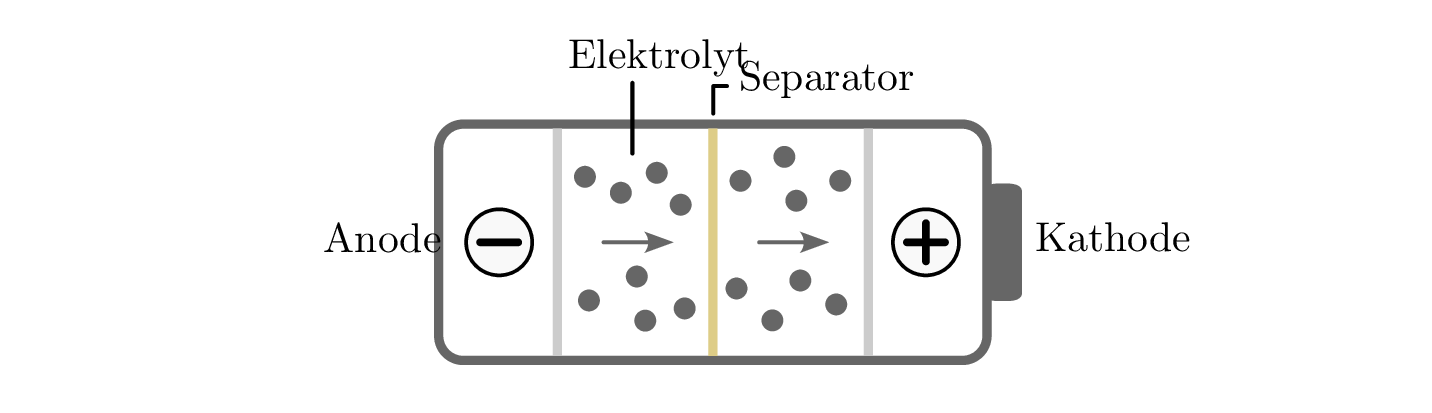

Für mittelfristige Speicherungen größerer Energiemengen wird daher oft auf Batterien zurückgegriffen (siehe Abbildung 4). Batterien speichern Energie chemisch, können größere Mengen über längere Zeiträume speichern und sind vielseitig einsetzbar, was sie ideal für die Energieversorgung in mobilen Anwendungen macht.

Batterien sind zwar vielseitig, haben aber auch einige Nachteile: Sie sind oft teuer in Anschaffung und Wartung, besitzen eine begrenzte Lebensdauer, und ihre Herstellung sowie Entsorgung können aufgrund der verwendeten Rohstoffe erhebliche Umweltbelastungen verursachen.