Knotenpotentialverfahren

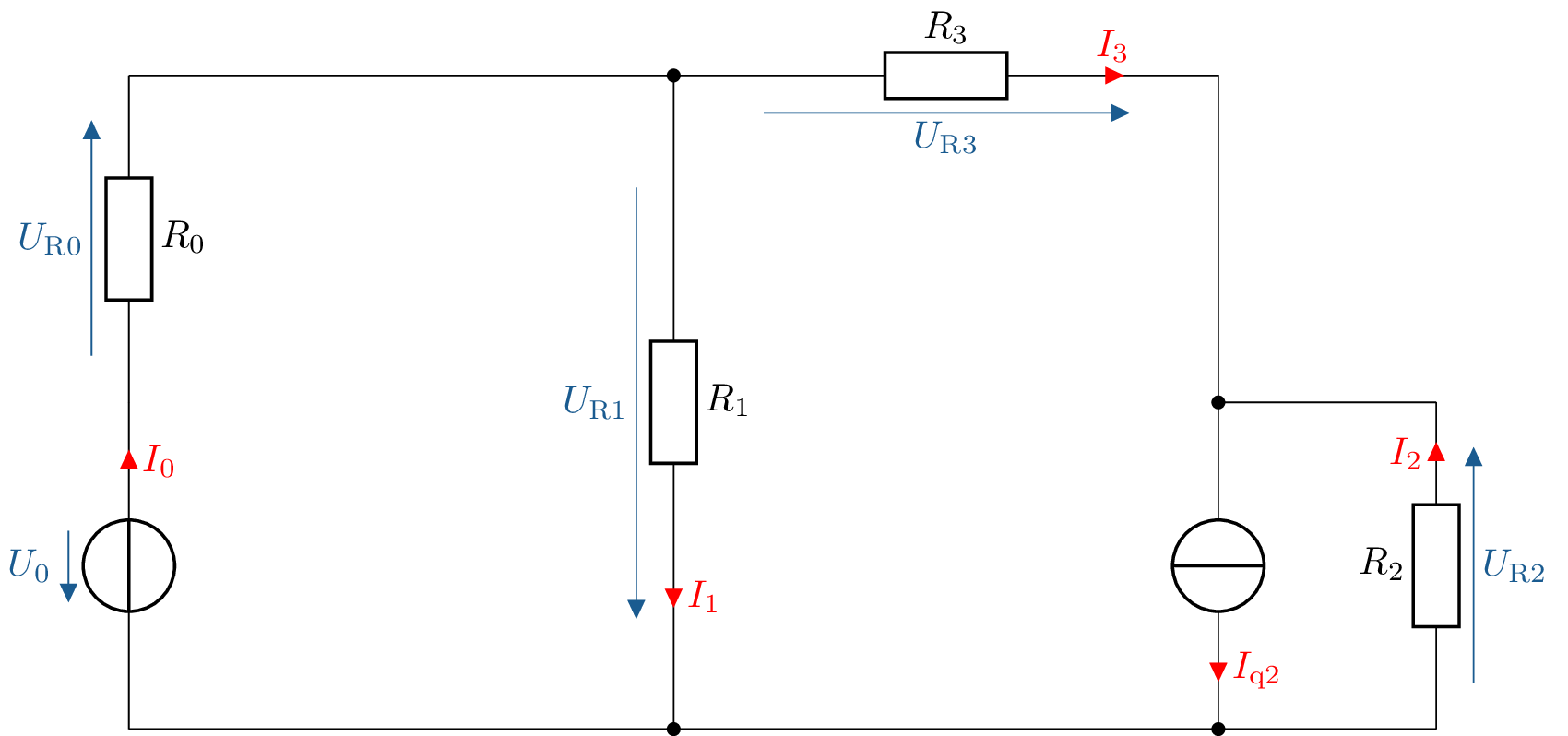

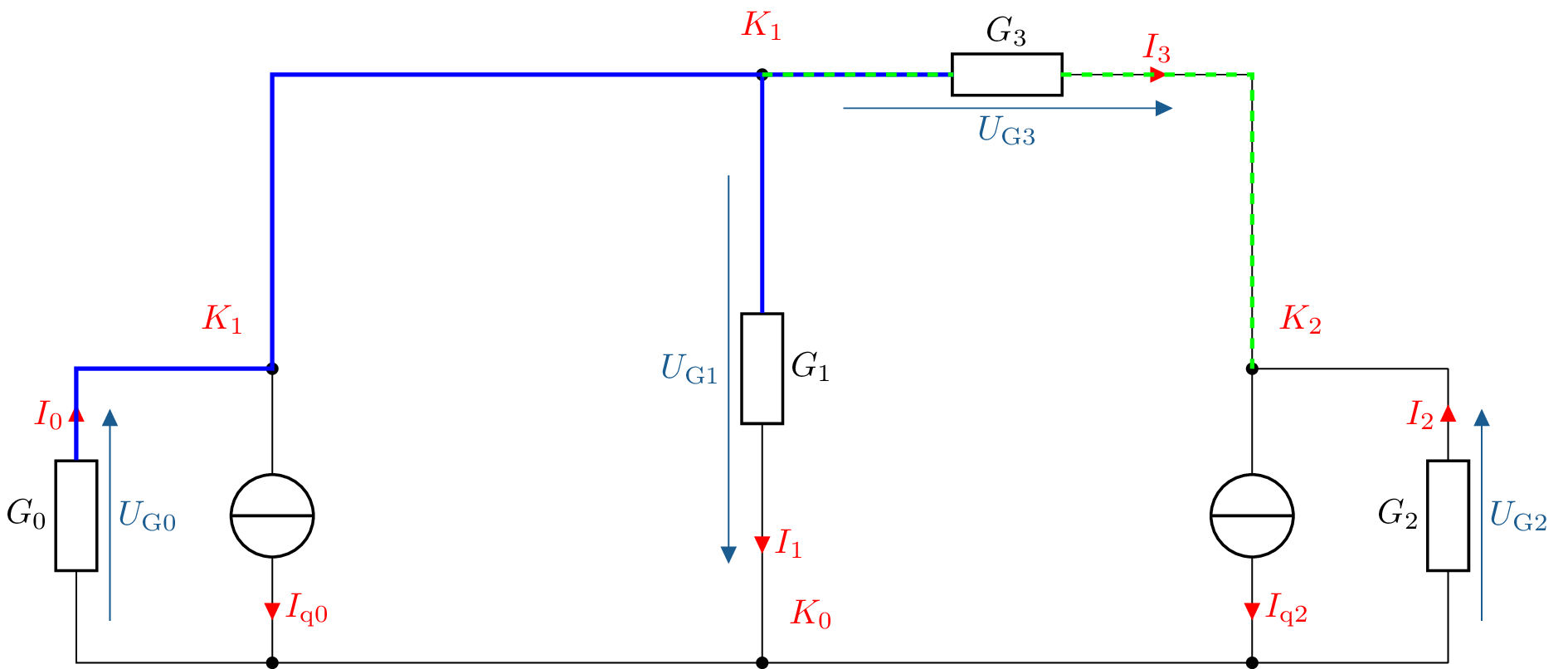

Die Analyse eines elektrischen Netzwerkes kann mitunter aufwendig werden. Mit größer werdendem Netzwerk steigt auch der Aufwand zur Analyse. Auch reichen unter Umständen die bisher vorgestellten Analysemethoden zu Knoten- und Maschenanalyse nicht aus, um alle Größen eines elektrischen Netzwerkes zu bestimmen. Hier bietet das Knotenpotentialverfahren eine Möglichkeit zur Analyse. Beim Knotenpotentialverfahren werden ausgehend von einem Bezugspotential, mit der Zuordnung 0V, alle übrigen Potentiale bestimmt. Mithilfe des Knotenpotentialverfahrens wird folgend das elektrische Netzwerk aus der Abbildung 1 analysiert.

Lernziele: Knotenpotentialverfahren

Die Studierenden

- kennen die Schritte des Knotenpotentialverfahrens.

- können mit Hilfe des Knotenpotentialverfahrens elektrische Netzwerke analysieren.

1 Vorbereitung des Netzwerkes

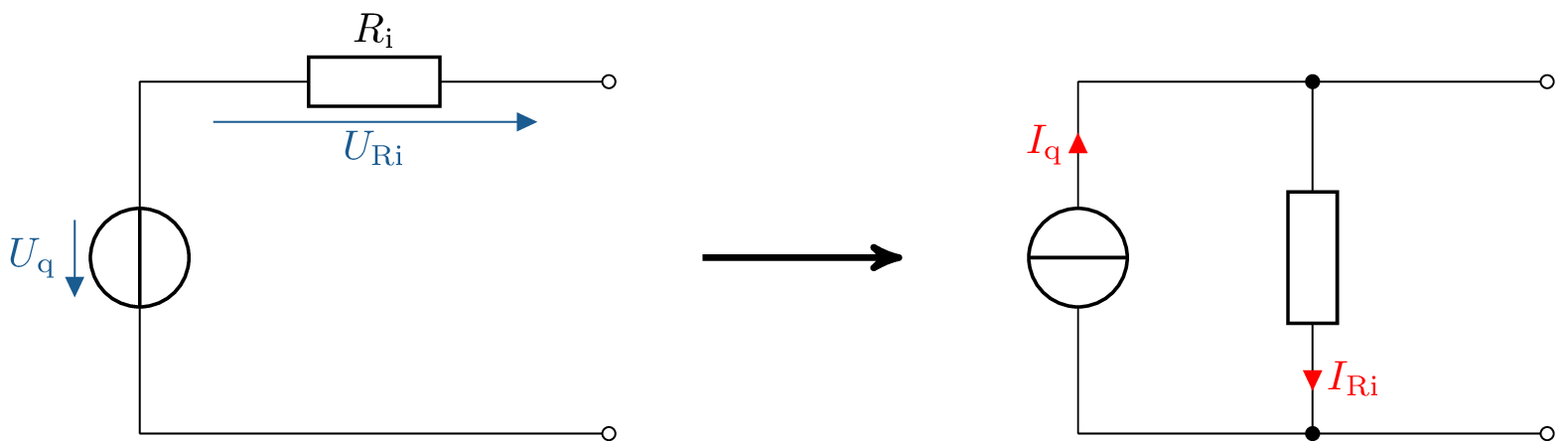

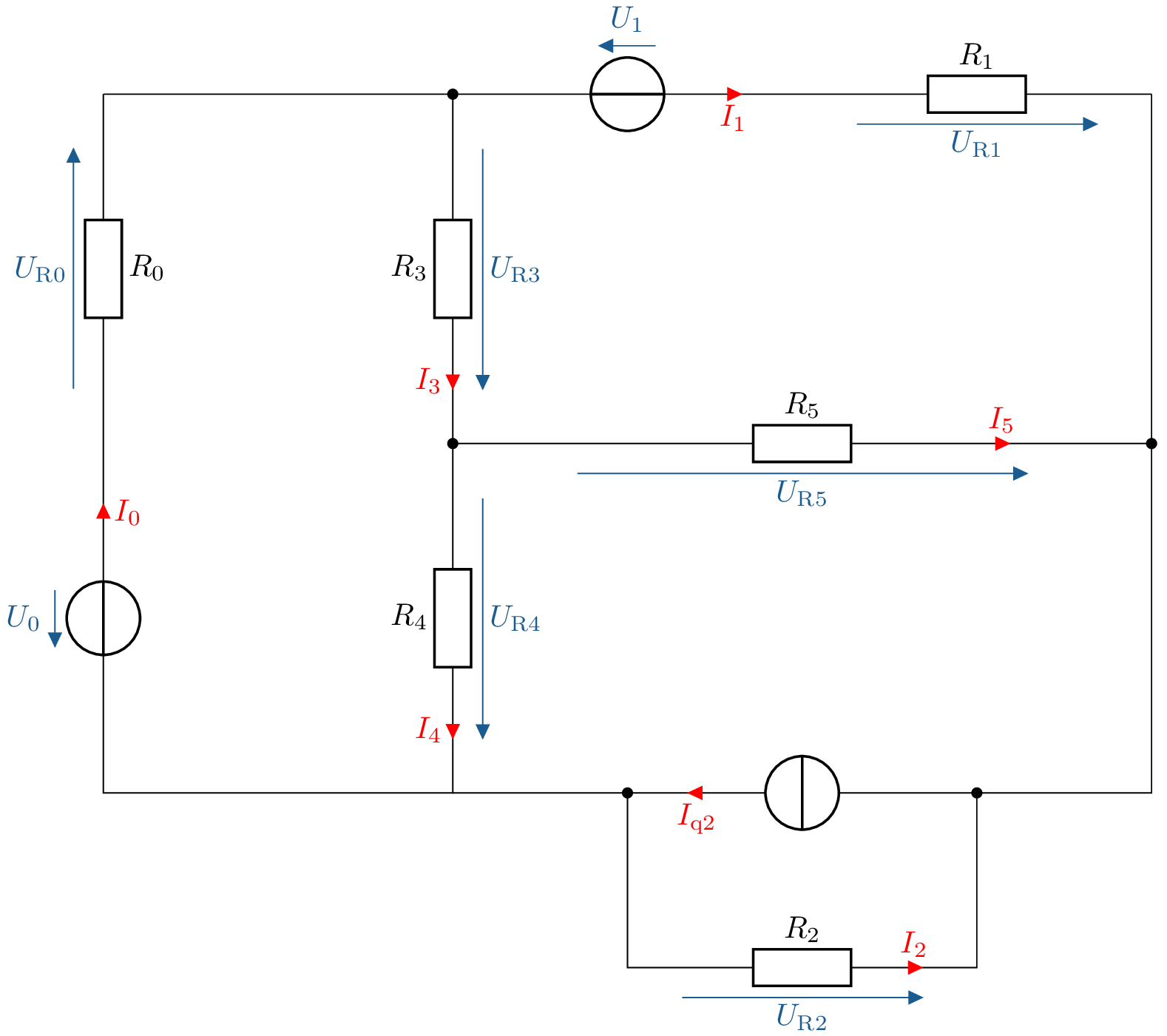

Das Knotenpotentialverfahren arbeitet mit Stromquellen und Leitwerten. Das vorgestellte Netzwerk weist neben der Stromquelle eine Spannungsquelle und Widerstandswerte auf. Diese gilt es umzuwandeln. Die Spannungsquelle wird wie in der Abbildung 2 zu einer Stromquelle transformiert. Dabei wird aus dem Reihenwiderstand der Spannungsquelle ein Parallelwiderstand für die Stromquelle.

Bei der Umwandlung der Spannungsquellen in Stromquellen müssen auch die Spannungswerte der Spannungsquellen in Stromwerte überführt werden. Dies erfolgt nach Gleichung 1.

\begin {equation} I_\mathrm {q} = U_\mathrm {q} \cdot G_\mathrm {i} \label {GleichungUmrechnungSpannungsquelle} \end {equation}

Da bei dem Knotenpotentialverfahren nicht die Widerstandswerte der Komponenten verwendet werden, sondern die Leitwerte, werden alle Widerstandswerte nach Gleichung 2 in Leitwerte umgerechnet.

\begin {equation} G_\mathrm {i} = \frac {1}{R_\mathrm {i}} \label {GleichungUmrechnungWiderstand} \end {equation}

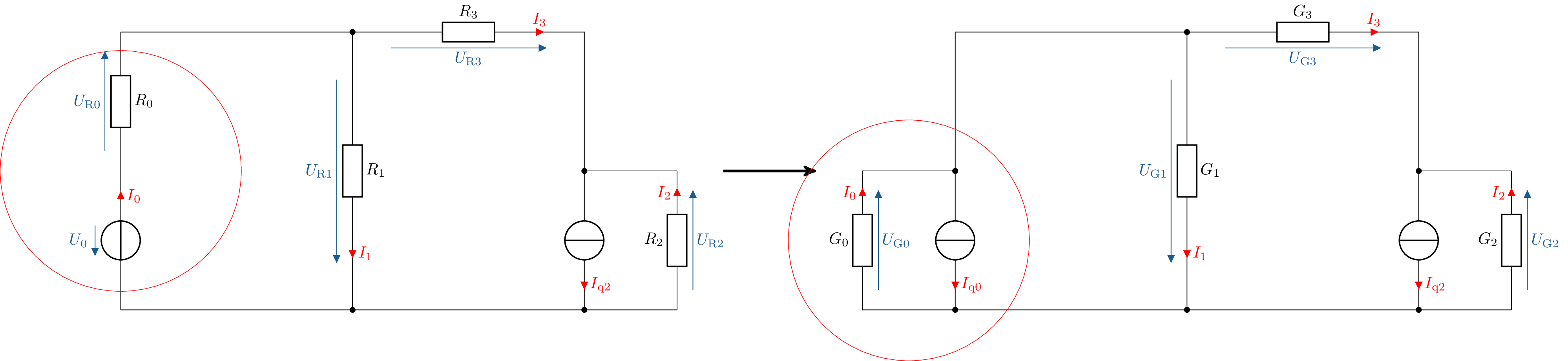

In der Abbildung 3 wird die Umwandlung der Spannungsquellen aus dem angegeben Netzwerk in eine äquivalente Stromquellen dargestellt. Aus der Spannungsquelle \(U_0\) und dem Widerstand \(R_0\) wird die Stromquelle \(I_\mathrm {q0}\) und dazu der parallel liegende Leitwert \(G_0\). Die restlichen Widerstände werden ebenfalls in Leitwerte überführt.

Merke: Knotenpotentialverfahren

Beim Knotenpotentialverfahren wird ein elektrisches Netzwerk mit Stromquellen und Leitwerten analysiert.

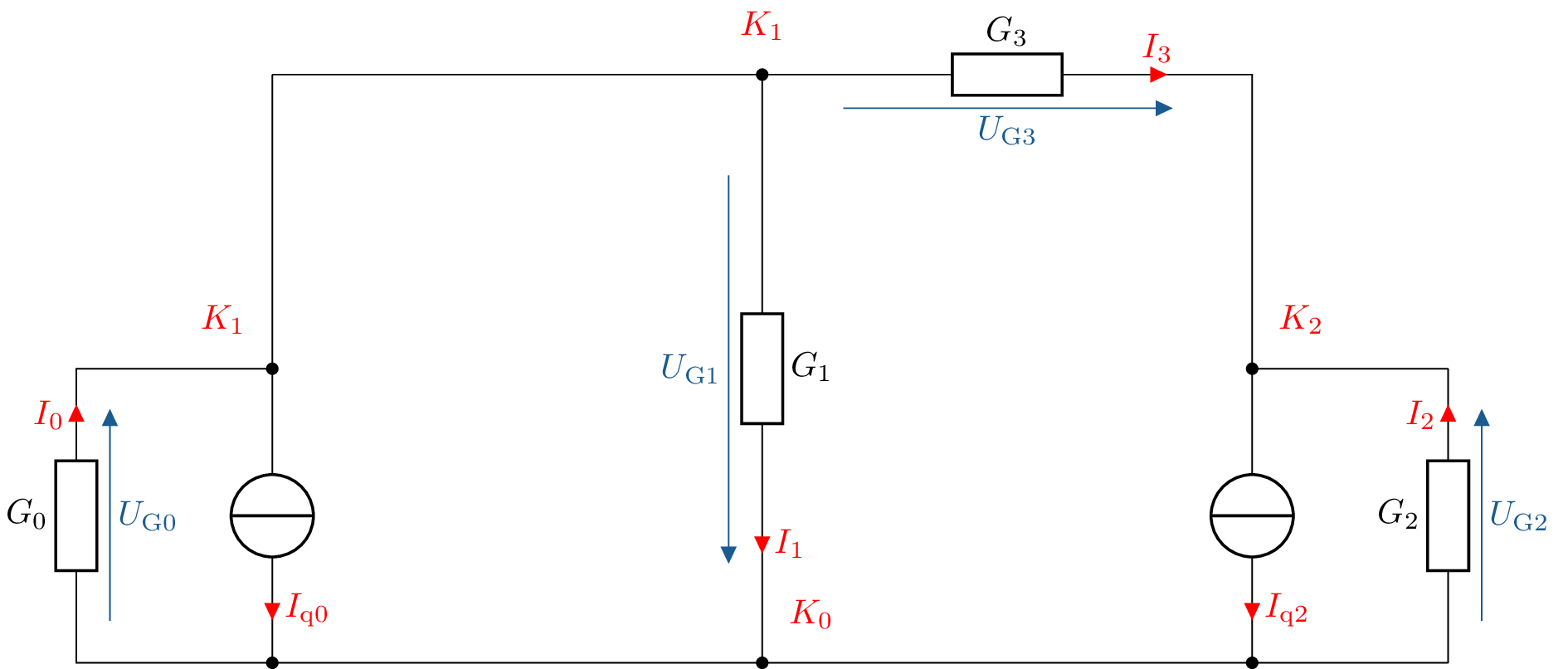

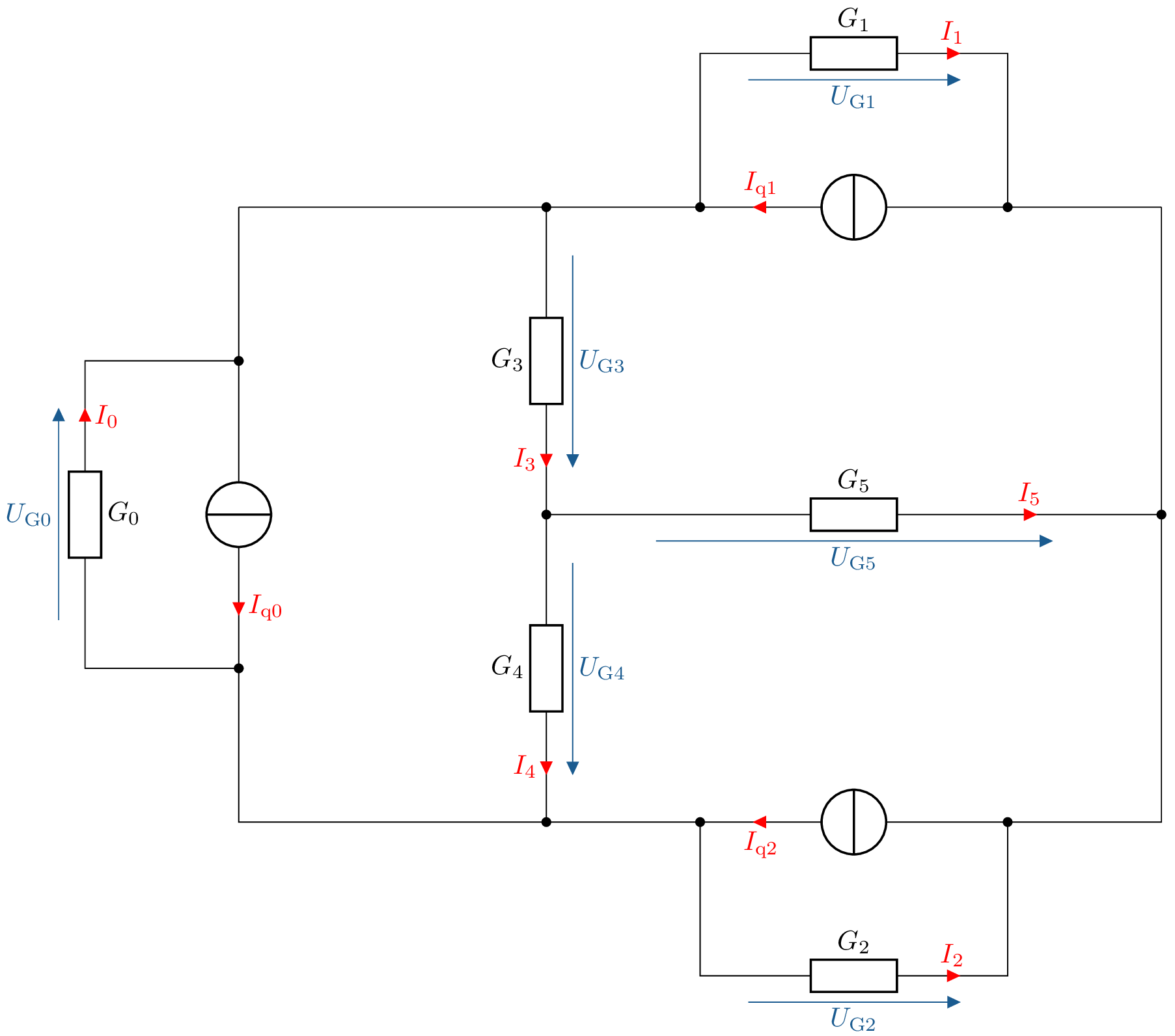

2 Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale

Nun müssen die Knoten bestimmt werden. Hierzu legen wir einen Bezugsknoten mit dem Index 0, also \(K_0\), fest. Weiter werden alle Knoten fortlaufend nummeriert. Das elektrische Netzwerk mit den nummerierten Knoten wird in der Abbildung 4 abgebildet. Die eingezeichneten Knoten ohne Komponenten zwischen den nummerierten Knoten weisen das identische Potential auf und bilden somit einen Knoten.

Um die Knotenpotentiale festzulegen, werden alle Potentiale der Knoten \(K_1\) und \(K_2\) auf den Bezugsknoten bezogen. Zur Durchführung des Knotenpotentialverfahrens werden \(k-1\) Gleichungen benötigt. Auf das angegebene Netzwerk bezogen, ergeben sich somit zwei Gleichungen, welche in vektorieller Schreibweise nach Gleichung 3 notiert werden. Hier wird das Potential für den Knoten \(K_1\) über die Spannung vom Knoten \(K_1\) zum Bezugknoten definiert. Daraus ergibt sich die Notation \(U_\mathrm {K1-K0}\). Selbiges wird für den Knoten \(K_2\) durchgeführt. Hier wird die Spannung \(U_\mathrm {K2-K0}\) definiert.

\begin {equation} U_\mathrm {K} = \begin {bmatrix} U_\mathrm {K1-K0} \\ \\ U_\mathrm {K2-K0} \\ \end {bmatrix} \label {GleichungKnotenpotentiale} \end {equation}

3 Zuordnung der Quellströme

Für die festgelegten Knoten, abgesehen vom Bezugsknoten, müssen die abfließenden und zufließende Ströme festgehalten werden. Jede Stromquelle an den Knoten wird notiert. Hier werden zufließende Stromquellen mit einem positiven Vorzeichen und abfließende Stromquellen mit einem negativen Vorzeichen versehen. Aus dem Knoten \(K_1\) fließt der Strom der Stromquelle \(-I_\mathrm {q0}\), dieser Strom wird mit einem negativen Vorzeichen versehen. Aus dem Knoten \(K_2\) fließt der Strom der Stromquelle \(-I_\mathrm {q2}\) heraus, dieser wird ebenfalls mit einem negativen Vorzeichen versehen. Nach Gleichung 4 ergibt sich der Vektor für die Quellströme.

\begin {equation} I_\mathrm {K} = \begin {bmatrix} -I_\mathrm {q0} \\ \\ -I_\mathrm {q2} \\ \end {bmatrix} \label {GleichungQuellströme} \end {equation}

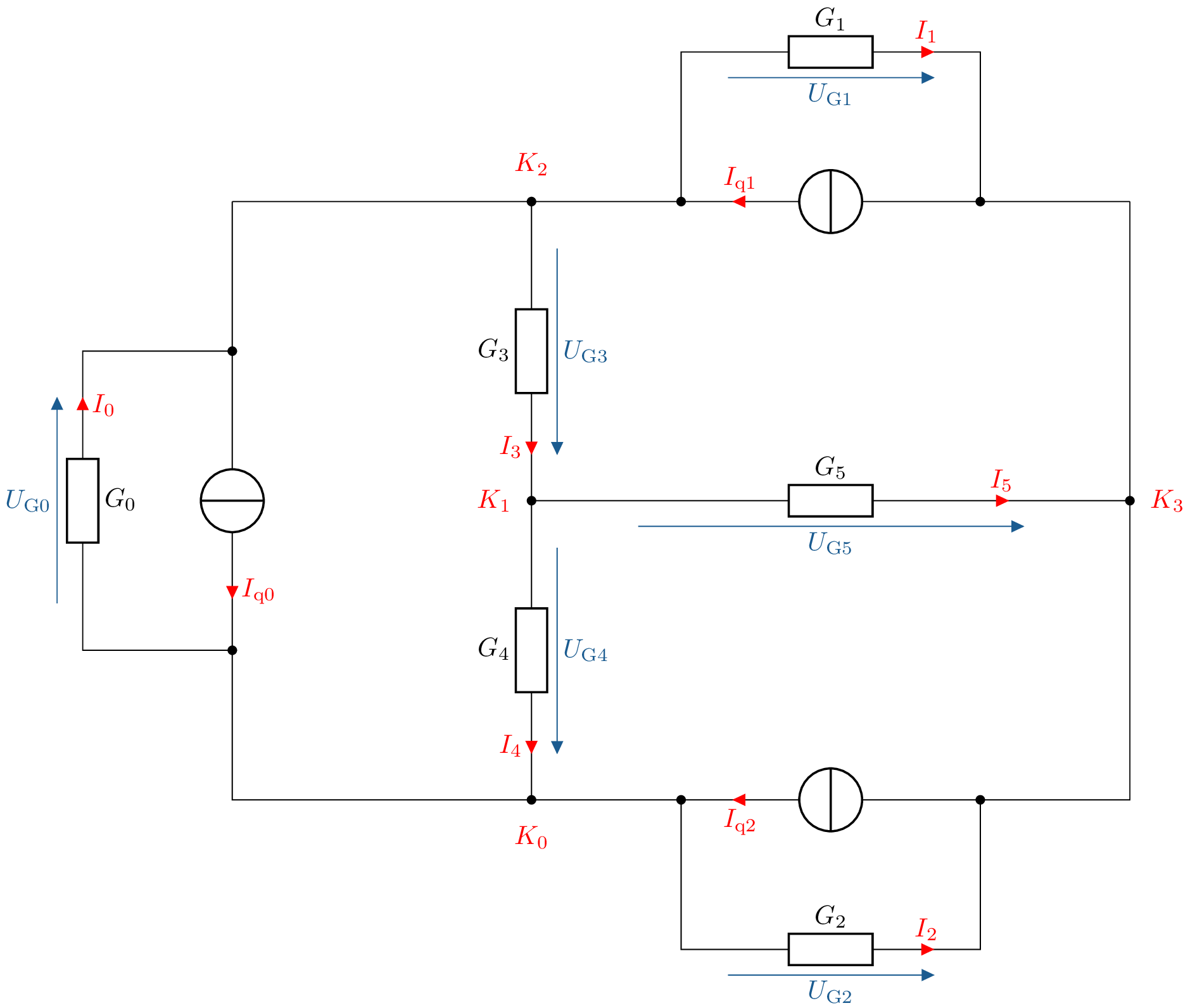

4 Leitwertmatrix

Nach der Umwandlung der Widerstandswerte in Leitwerte, wird mit den Leitwerten die Leitwertmatrix erstellt. Hierzu werden wieder die Knoten abgesehen vom Bezugsknoten untersucht. Hierfür wird das vorgestellte elektrische Netzwerk noch einmal in der Abbildung 5 mit farbig hervorgehobenen Zweigen gezeigt. Über die Hauptdiagonale werden die Leitwerte der Knoten notiert. Für jeden Knoten werden die Leitwerte der direkt angrenzenden Komponenten aufgeschrieben. Für den Knoten \(K_1\) wären das die an dem blau hervorgehobenen Zweig angrenzenden Leitwerte \(G_0\), \(G_1\) und \(G_3\) und für den Knoten \(K_2\) die Leitwerte \(G_2\) und \(G_3\). Abseits der Hauptdiagonalen auf den anderen Elementen der Leitwertmatrix werden die Leitwerte protokolliert, welche direkt zwischen den Knoten liegen. Zwischen den Knoten \(K_1\) und \(K_2\) liegt auf direktem Wege der in grün hervorgehobenen Zweig mit dem Leitwert \(G_3\). Liegen zwischen den betrachteten Knoten weitere Knoten, so sind diese nicht direkt miteinander Verbunden und in das Element der Leitwertmatrix wird eine 0 eingetragen. Die auf diese Weise angefertigte Leitwertmatrix wird in der Gleichung 5 veranschaulicht.

\begin {equation} G_\mathrm {K} = \begin {bmatrix} \color {blue}{G_0 + G_1 + G_3} & \color {green}{-G_3} \\ \\ \color {green}{-G_3} & G_2 + G_3 \\ \end {bmatrix} \label {GleichungLeitwertmatrix} \end {equation}

5 Gleichungssystem aufstellen

Nachdem der Vektor der Knotenpotentiale, der Vektor der Quellströme und die Leitwertmatrix bestimmt wurden, wird aus diesen Gleichungen das Gleichungssystem des Knotenpotentialverfahrens aufgestellt, welches in der Gleichung 5 angezeigt wird.

\begin {equation} \begin {bmatrix} G_0 + G_1 + G_3 & -G_3 \\ \\ -G_3 & G_2 + G_3 \\ \end {bmatrix} \cdot \begin {bmatrix} U_\mathrm {K1-K0} \\ \\ U_\mathrm {K2-K0} \\ \end {bmatrix} = \begin {bmatrix} -I_\mathrm {q0} \\ \\ -I_\mathrm {q2} \\ \end {bmatrix} \end {equation}

Das Gleichungssystem des Knotenpotentialverfahrens kann anschließend exemplarisch mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren gelöst werden. Durch das Umstellen der Gleichung nach den gesuchten Knotenpotentialen können diese identifiziert werden. Ist so beispielsweise in dem untersuchten Netzwerk die Spannung über den Widerstand \(R_1\) berechnet worden, kann der Strom durch den Widerstand bestimmt werden. Als Alternative zum Gaußschen Eliminationsverfahren wäre noch die Cramersche Regel zu nennen um lineare Gleichungssysteme zu lösen.

Beispiel 1: Knotenpotentialverfahren

Analyse des elektrischen Netzwerk aus der Abbildung 6 mittels des Knotenpotentialverfahrens.

- Die folgenden Schritte sollen für das Knotenpotentialverfahren bearbeitet werden:

- Vorbereitung des Netzwerkes

- Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale

- Zuordnung der Quellströme

- Aufstellung der Leitwertmatrix

- Gleichungssystem aufstellen

Abbildung 6: Beispiel. Knotenpotentialverfahren an einem elektrischen Netzwerk. - a)

- Vorbereitung des Netzwerkes:

- b)

- Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale:

\begin {equation} U_\mathrm {K} = \begin {bmatrix} U_\mathrm {K1-K0} \\ \\ U_\mathrm {K2-K0} \\ \\ U_\mathrm {K3-K0} \\ \end {bmatrix} \nonumber \end {equation}

- c)

- Zuordnung der Quellströme: \begin {equation} I_\mathrm {K} = \begin {bmatrix} 0 \\ \\ -I_\mathrm {q0}+I_\mathrm {q1} \\ \\ -I_\mathrm {q1}-I_\mathrm {q2} \\ \end {bmatrix} \nonumber \end {equation}

- d)

- Bestimmung der Leitwertmatrix: \begin {equation} G_\mathrm {K} = \begin {bmatrix} G_3 + G_4 + G_5 & -G_3 & -G_5 \\ \\ -G_3 & G_0 + G_1 + G_3 & -G_1 \\ \\ -G_5 & -G_1 & G_1 + G_2 + G_5 \\ \end {bmatrix} \nonumber \end {equation}

- e)

- Gleichungssystem aufstellen: \begin {equation} \begin {bmatrix} G_3 + G_4 + G_5 & -G_3 & -G_5 \\ \\ -G_3 & G_0 + G_1 + G_3 & -G_1 \\ \\ -G_5 & -G_1 & G_1 + G_2 + G_5 \\ \end {bmatrix} \cdot \begin {bmatrix} U_\mathrm {K1-K0} \\ \\ U_\mathrm {K2-K0} \\ \\ U_\mathrm {K3-K0} \\ \end {bmatrix} = \begin {bmatrix} 0 \\ \\ -I_\mathrm {q0}+I_\mathrm {q1} \\ \\ -I_\mathrm {q1}-I_\mathrm {q2} \\ \end {bmatrix}\nonumber \end {equation}

...