Im Modul

Superpositionsprinzip

Nach der grundsätzlichen Analyse von Maschen und Knoten in elektrischen Netzwerken werden folgend zunehmend kompliziertere elektrische Netzwerke betrachtet. Hierzu wird das Überlagerungsverfahren nach Helmholtz verwendet. Das Überlagerungsverfahren wird auch als Superpositionsprinzip bezeichnet. Beim Superpositionsprinzip werden nacheinander alle Quellen einzeln ausgewertet und die Ergebnisse der einzelnen Berechnungen überlagert.

Lernziele: Superpositionsprinzip

Die Studierenden

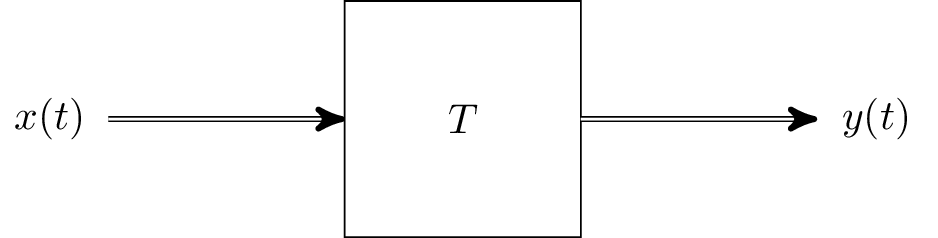

Wird in einem Modell lediglich das Einganssignal und das Ausgangssignal betrachtet, wird von einer Blackbox gesprochen. Hier ist keinerlei Information darüber gegeben, was zwischen diesen beiden Signalen passiert. Die Abbildung 1 beschreibt so ein Modell. Hier wird eine Black Box betrachtet, welche als Eingansgröße \(F_\mathrm {E}\) und als Ausgangsgröße \(F_\mathrm {A}\) aufweist. In der Blackbox wird das Eingangssignal in das Ausgangssignal transformiert. Das Bildnis insgesamt wird als System bezeichnet.

Ausgehend von der vorgestellten Blackbox lässt sich das Ausgangssignal \(F_\mathrm {A}\) in der Abhängigkeit des Eingangssignals \(F_\mathrm {E}\) bestimmen. Diese Transformation lässt sich durch die Gleichung 1 beschreiben.

\begin {equation} F_\mathrm {A}=T(F_\mathrm {E}) \label {GleichungFunktionSystem} \end {equation}

Ein elektrisches Netzwerk kann auch als solch ein System betrachtet werden. Das in der Abbildung 2 dargestellte elektrische Netzwerk verfügt über eine Eingangsspannung \(U_\mathrm {E}\) als Eingangsgröße und eine Ausgangsspannung \(U_\mathrm {A}\) als Ausgangsgröße. Die Blackbox, welche das zu transformierende System abbildet, setzt sich aus den beiden Widerständen \(R_1\) und \(R_2\) zusammen.

Der Zusammenhang der Abhänigkeit des Ausgangssignals eines Systems vom Eingangssignal aus Gleichung 1 gilt weiterhin. Das Ausgangssignal lässt sich als Transformation des Eingangssignales wie in der Gleichung 2 beschreiben. Das Ausgangssignal ist gleich der Spannung, welche über dem Widerstand \(R_2\) abfällt. Diese Spannung lässt sich aus dem Produkt der Eingangsspannung und dem Widerstandsverhältnis berechnen. Dieser Zusammenhang wurde auch bereits beim Spannungsteiler im Kapitel 4 behandelt.

\begin {equation} U_\mathrm {A}=T(U_\mathrm {E})=U_\mathrm {E}\cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} \label {GleichungNetzwerk} \end {equation}

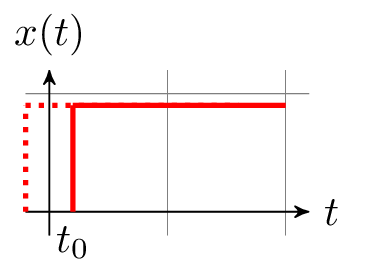

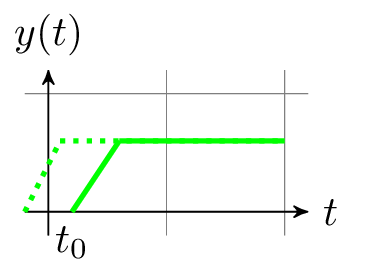

Kausalität

Beruht eine Ausgangsgröße ausschließlich aus der Transformation einer Eingangsgröße, so ergibt sich ein direktes Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung. Dies bedingt auch, dass die Ausgangsgröße vor einer Anregung keine sich ändernde Systemantwort liefert. Ein System, in welchem diese Bedingungen vorherrschen, wird als kauseles System bezeichnet (vgl. Abbildung 3). So zeigt beispielsweise eine Gleichspannungsanregung eines Systems eine zeitlich indifferente Gleichstromantwort. Ein System, welches sich anders verhält, wird als nicht kausales Systeme bezeichnet. Wenn für \(t < t_0\) der Wert des Eingangssignals Null ist, muss der Wert des Ausgangssignals für denselben Zeitraum ebenfalls Null sein, damit es die Bedingungen eins kausalen Systems erfüllt.

Zeitinvarianz

Reagiert das Ausgangssignal eines Systems zeitlich immer gleich auf ein Eingangssignal, so wird von einem zeitinvarianten Systemen gesprochen. Verschiebt sich der Zeitpunkt des Eingangssignals beispielsweise um \(t_0\), so muss weiterhin bei zeitinvarianten Systemen das Ausgangssignal immer gleich, ausgehend vom Eingangssignal, reagieren.

Die Stabilität eines Systems beschreibt ebenfalls einen Zusammenhang zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal. Stellt sich bei einem Eingangssignal mit endlicher Amplitude ein nicht über alle Grenzen wachsendes Ausgangssignal ein, ist das System stabil. Wächst das Ausgangssignal nach der Inaktivierung des Eingangssignales weiter, ist das Systen instabil.

\begin {equation} T(\alpha \cdot u_\mathrm {e})=\alpha \cdot T(u_\mathrm {e}) \label {GleichungLinearität} \end {equation}

Linearität

Ist die Reaktion des Ausgangssignals zu der Anregung des Eingangssinals proportional, wird das System als lineares System beschrieben (Gleichung 3). Wirken zwei überlagerte Eingangssignale in ein System, so können sie in diesem Fall separat betrachtet und aufsummiert werden. Auf diese Weise können auch die Transformationen der Eingangssignale, wie in der Gleichung 4, getrennt betrachtet werden.

\begin {equation} T(u_1+u_2)=T(u_1)+T(u_2) \label {GleichungÜberlagerteSignale} \end {equation}

Systeme, die sowohl zeitinvariant, als auch linear sind, werden als LTI-Systeme (Linear Time Invariant) bezeichnet. Die Systeme in diesem betrachteten Modul werden in Näherung als LTI-Systeme betrachtet. Bauelemente, welche Nichtlinearitäten aufweisen, werden beispielsweise im Kapitel über periodische Größen behandelt.

Merke: LTI-Systeme

LTI-Systeme stellen lineare und zeitinvariante Systeme dar. Gleichstromnetzwerke müssen als LTI-Systeme betrachtet werden, damit der Überlagerungssatz auf sie angewendet werden kann.

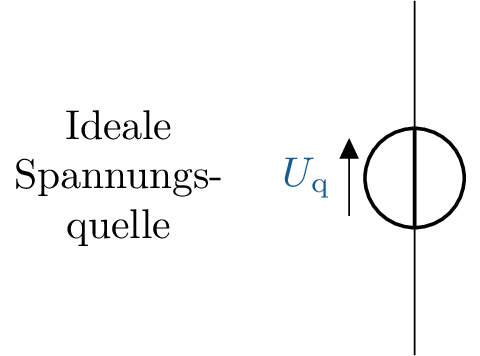

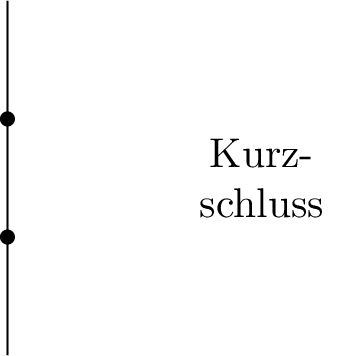

Sind die elektrischen Netzwerke als betrachtete Systeme auf ihre vorhandene Linearität geprüft, kann der Überlagerungssatz angewendet werden. Hier können verschiedene Quellen von einander getrennt betrachtet werden. Auf diese Weise werden beim Überlagerungssatz alle Quellen ausgeschaltet und reihenweise die einzelnen Quellen eingeschaltet. Beim Ausschalten von Quellen werden Stromquellen und Spannungsquellen verschieden umgewandelt. Beim Ausschalten einer idealen Spannungsquelle entsteht nach Abbildung 4 am Ort der Spannungsquelle ein Kurzschluss.

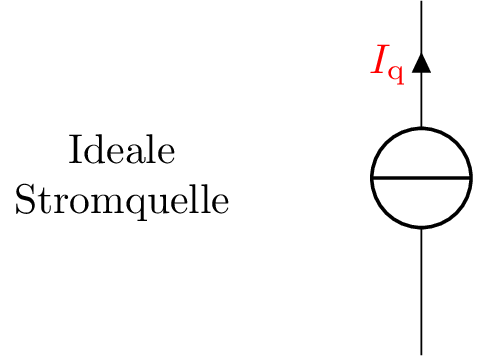

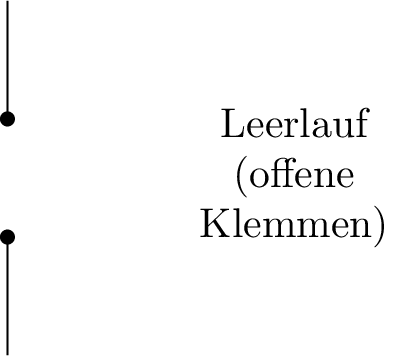

Eine Stromquelle hinterlässt beim Ausschalten lediglich offene Klemmen (Abbildung 5). Dieser Leerlauf verhindert die weitere Betrachtung dieses Pfades im Netzwerk.

Merke: Umwandlung von Quellen

Beim Ausschalten von Spannungsquellen und Stromquellen hinterlassen deaktivierte Spannungsquellen einen Kurzschluss und deaktivierte Stromquellen einen Leerlauf.

Sind bis auf eine Quelle alle anderen Quellen ausgeschaltet, wird das elektrische Netzwerk für die übriggebliebene Quelle analysiert. Das wird dann aufeinanderfolgend mit jeder Quelle durchgeführt. Am Ende werden die Einzelwirkungen als Summe betrachtet. Beispielsweise lässt sich der Strom \(I_\mathrm {R}\) durch einen Widerstand R, welcher von zwei Quellen \(Q_1\) und \(Q_2\) versorgt wird, durch die Summe der Teilströme der beiden Quellen erklären (vgl. Gleichung 5).

\begin {equation} I_\mathrm {R}=f(Q_1,Q_2) \label {GleichungZweiQuellen} \end {equation}

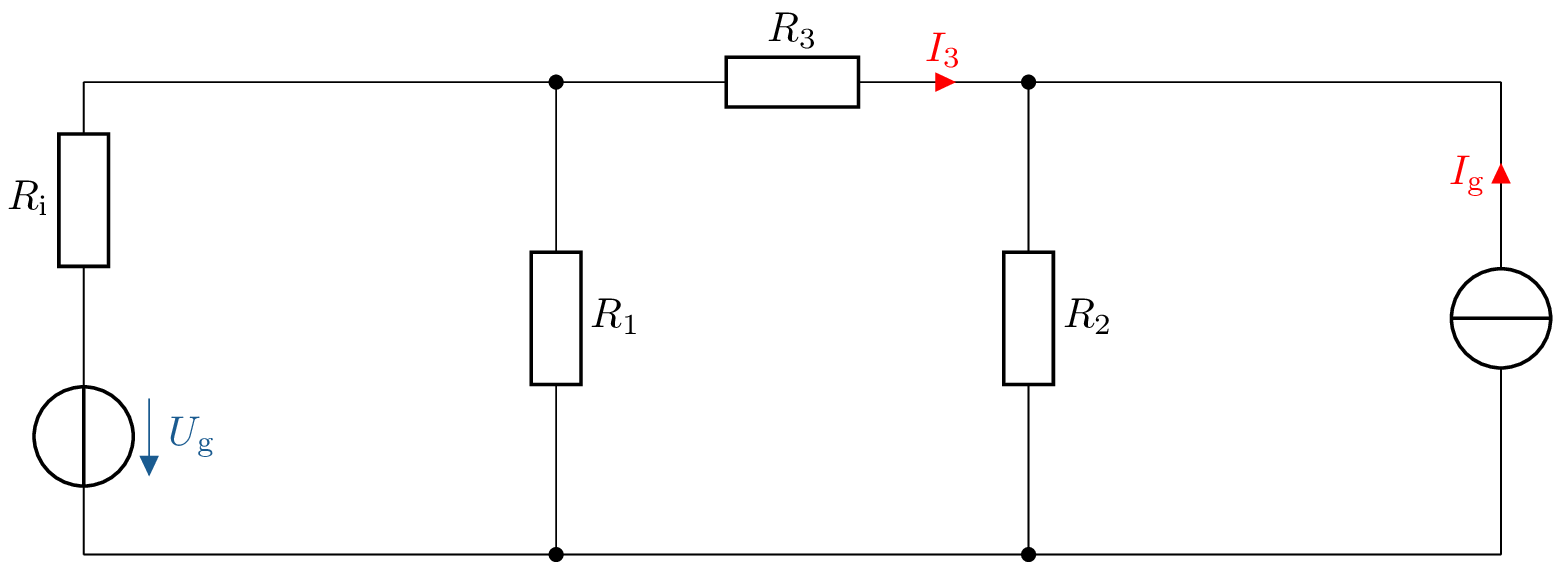

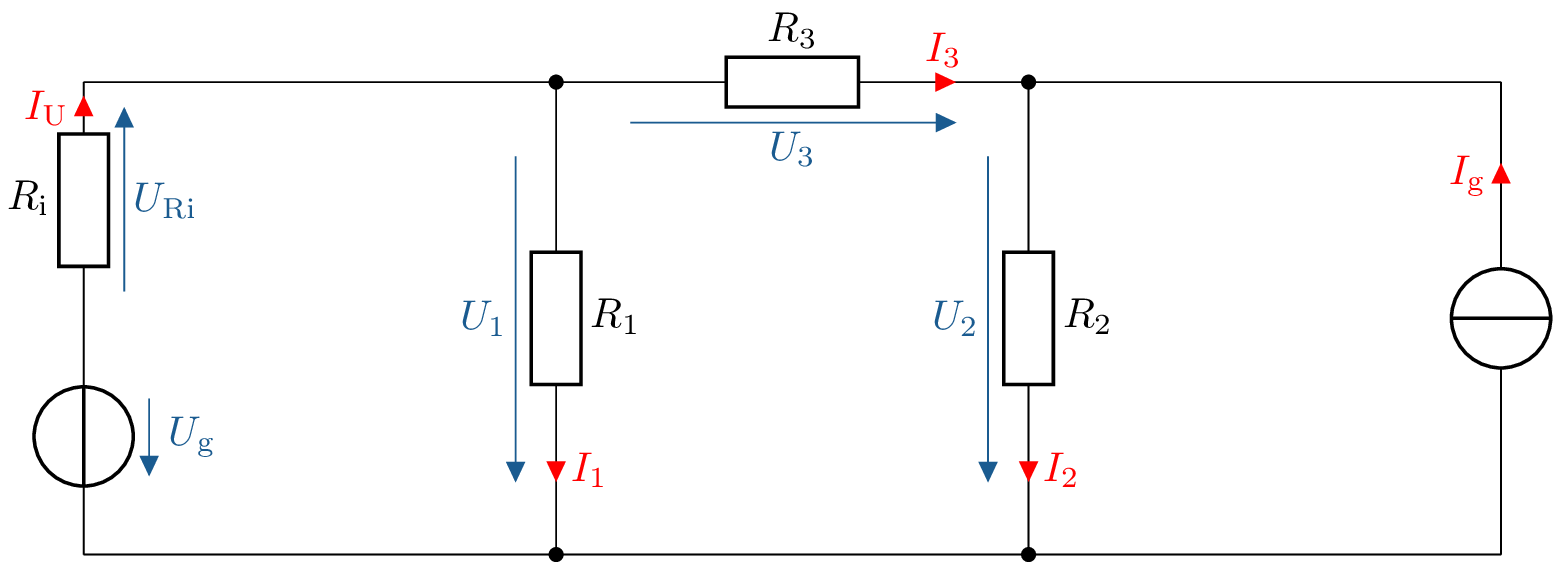

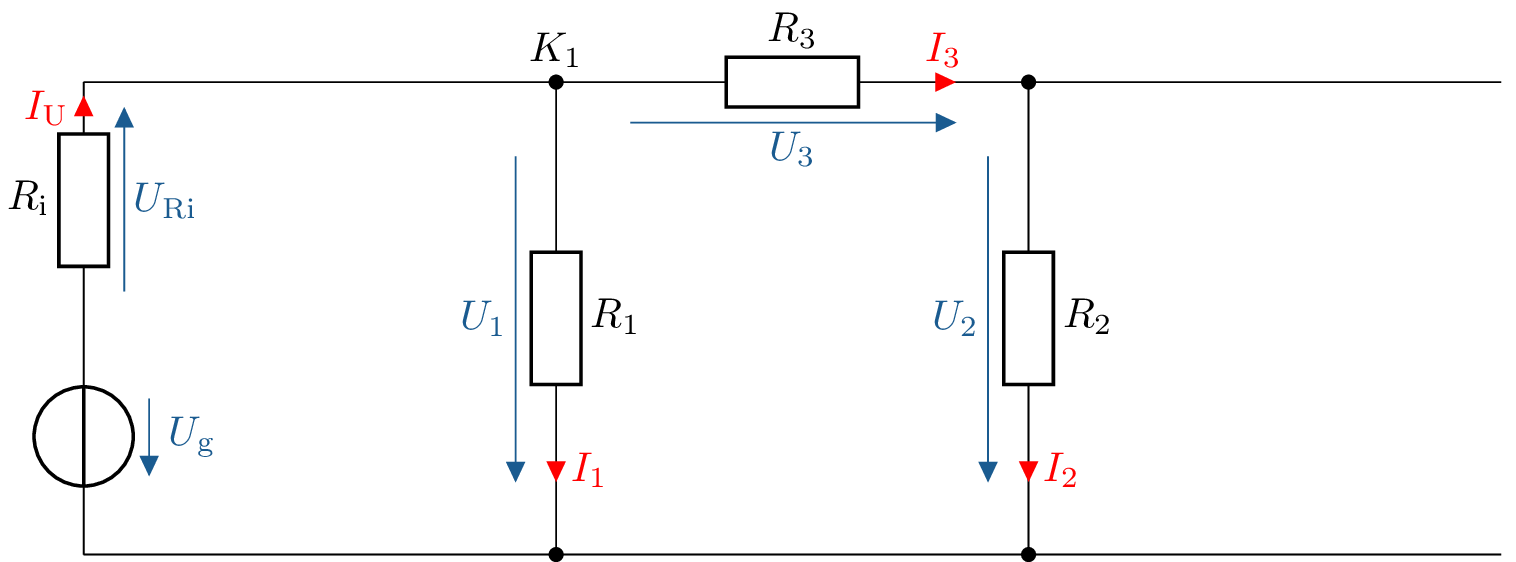

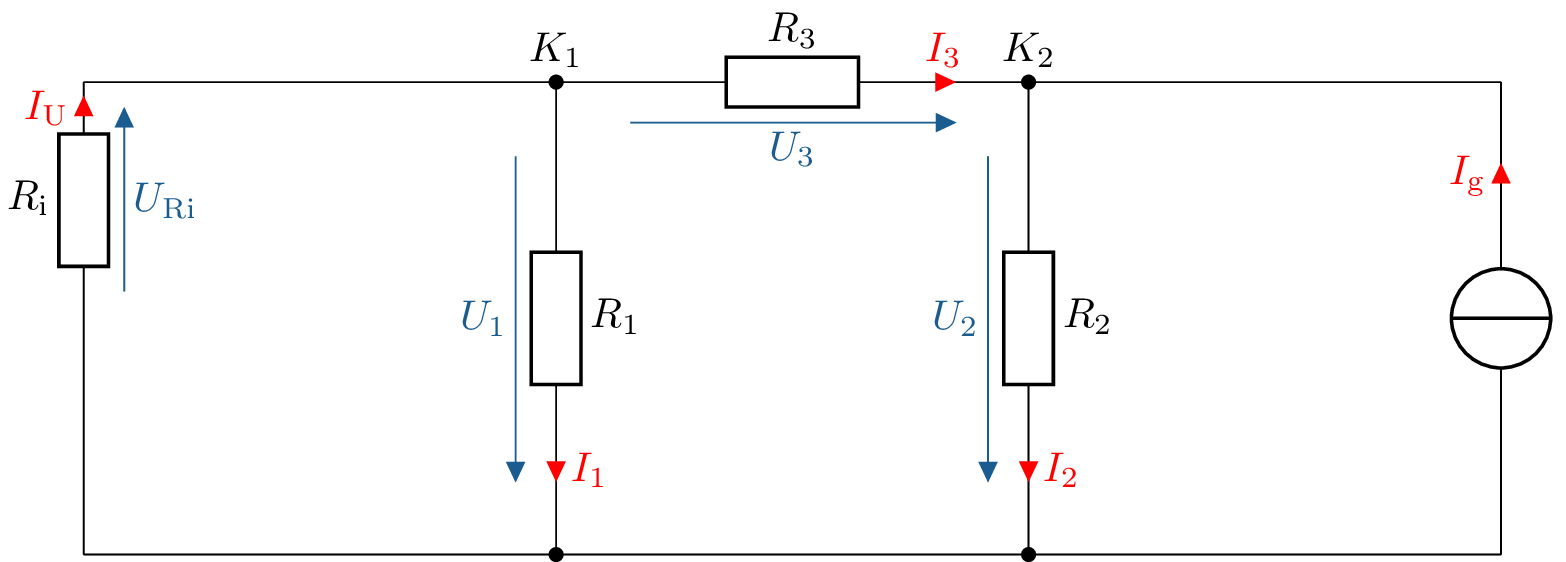

Zur Verdeutlichung des Überlagerungssatzes wird in der Abbildung 6 ein elektrisches Netzwerk mit zwei Spannungsquellen und drei Widerständen abgebildet. Um dieses Netzwerk mit mehr als einer Quelle zu berechnen, wird das Netzwerk für beide Spannungsquellen einzeln betrachtet.

Das vorgestellte elektrische Netzwerk wird in der Abbildung 7 noch einmal jeweils für die Berechnung der beiden Spannungsquellen seperat angezeigt. Für die Netzwerkbetrachtung mit der Spannungsquelle \(U_1\) wird die Spannungsquelle \(U_2\) kurzgeschlossen. Die beiden Widerstände \(R_2\) und \(R_3\) liegen nun parallel zueinander. Die Spannung von \(U_1\) verteilt sich nun über \(R_1\) und die Parallelschaltung \(R_{23}\). Äquivalent dazu wird bei der Betrachtung des Netzwerkes für die Spannungsquelle \(U_2\) die Spannungsquelle \(U_1\) kurzgeschlossen. Nun bilden die beiden Widerstände \(R_1\) und \(R_2\) eine Parallelschaltung. Die Spannung der Spannungsquelle \(U_2\) verteilt sich über die Parallelschaltung \(R_{12}\) und den Widerstand \(R_3\).

In der Gleichung 6 und der Gleichung 7 werden die Spannungen für die beiden Spannungsquellen \(U_1\) und \(U_2\) am Widerstand \(R_3\) separat bestimmt. In der Gleichung 8 werden die beiden Spannungen über den Widerstand \(R_3\) dann nach dem Überlagerungssatz aufsummiert.

\begin {equation} U_\mathrm {R3}(U_1) = U_1 \cdot \frac {R_\mathrm {23}}{R_1+R_\mathrm {23}} \label {GleichungU1} \end {equation} \begin {equation} U_\mathrm {R3}(U_2) = U_2 \cdot \frac {R_\mathrm {12}}{R_3+R_\mathrm {12}} \label {GleichungU2} \end {equation} \begin {equation} U_\mathrm {R3} = U_\mathrm {R3}(U_1) + U_\mathrm {R3}(U_2) \label {GleichungUR3} \end {equation}

Merke: Überlagerungssatz

Lineare und zeitlich invariante elektrische Netzwerke mit mehr als einer Quelle können als Summe der Teilanalysen von jeder einzelnen Quelle bestimmt werden.

Beispiel 1: Superpositionsverfahren

Gegeben ist das elektrische Netzwerk nach Abbildung 8. Die folgenden Aufgaben sollen bearbeitet werden:

\begin {align} K_1: I_\mathrm {ges}&=I_1+I_3 \nonumber \\ I_\mathrm {ges}&=\frac {U_\mathrm {g}}{R_\mathrm {ges}}=\frac {U_\mathrm {g}}{R_\mathrm {i}+\frac {R_1\cdot (R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3}} \nonumber \\ \frac {I_3}{I_\mathrm {ges}}&=\frac {R_1}{R_1+R_2+R_3} \nonumber \\ I_3(U_\mathrm {g})&=I_\mathrm {ges}\cdot \frac {R_1}{R_1+R_2+R_3}=\frac {U_\mathrm {g}}{R_\mathrm {i}+\frac {R_1\cdot (R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3}}\cdot \frac {R_1}{R_1+R_2+R_3}\nonumber \end {align}

\begin {align} K_2: I_\mathrm {ges}&=I_\mathrm {g}=I_2-I_3 \nonumber \\ \frac {-I_3}{I_\mathrm {ges}}&=\frac {R_2}{(R_1||R_\mathrm {i})+R_2+R_3} \nonumber \\ I_3(I_\mathrm {g})&=-I_\mathrm {g}\cdot \frac {R_2}{(R_1||R_\mathrm {i})+R_2+R_3}\nonumber \end {align}

Superposition:

\begin {align} I_3(U_\mathrm {g},I_\mathrm {g}) &= I_3(U_\mathrm {g})+I_3(I_\mathrm {g}) \nonumber \\ I_3(U_\mathrm {g},I_\mathrm {g}) &= \frac {U_\mathrm {g}}{R_\mathrm {i}+\frac {R_1\cdot (R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3}}\cdot \frac {R_1}{R_1+R_2+R_3}+(-I_\mathrm {g}\cdot \frac {R_2}{(R_1||R_\mathrm {i})+R_2+R_3}) \nonumber \end {align}

...