Im Modul 12

Aufgaben

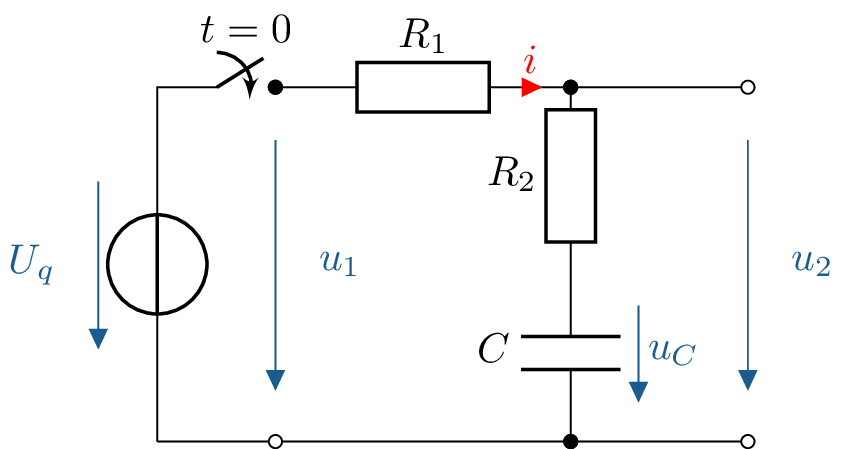

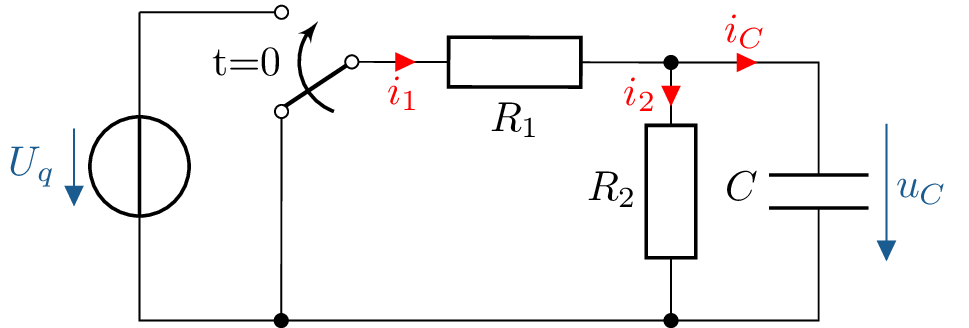

Einführung in SchaltvorgängeGegeben ist das rechts dargestellte Übertragungsglied (Zweitor). Untersucht wird das Einschwingverhalten

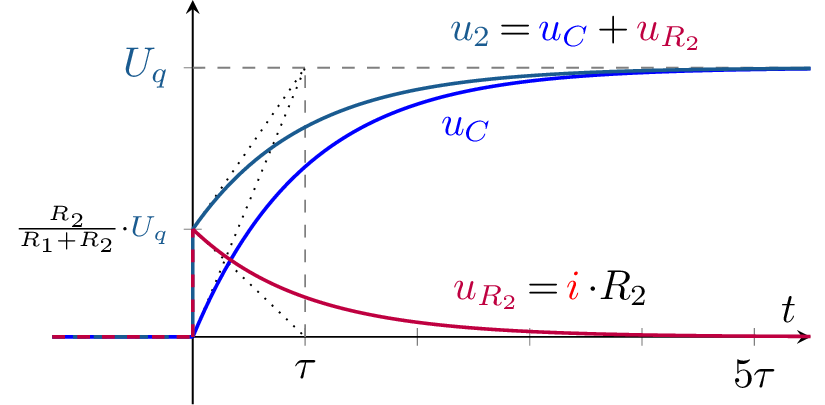

der Spannung \(u_2\) am Ausgang bei Anschließen einer idealen Gleichspannungsquelle \(U_q\).

Das Einschaltverhalten der dargestellten Schaltung soll untersucht werden.

Zum Zeitpunkt \(t = 0\) wird der Schalter umgelegt, so dass die Gleichspannung \(U_q\) an der Schaltung anliegt. Die Kapazität ist vor dem Schaltzeitpunkt vollständig entladen.

a) ESB (\(t \geq 0\)): \(U_q\) an Schaltung: \(R_1\) in Serie mit Parallelschaltung aus \(R_2\) und \(C\).

1. DGL aufstellen für \(u_C\) (\(t \geq 0\)) \begin {align*} u_{R1} + u_C &= U_q & u_{R_1} &= R_1 \cdot i_{R1}\\ R_1 \cdot i_{R1} + u_C &= U_q & i_{R1} &= i_{R2} + i_C\\ R_1 \cdot (i_C + i_{R2}) + u_C &= U_q & i_C &= C \cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\, u_C \qquad i_{R2} = \frac {u_C}{R_2}\\ C \cdot R_1 \cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\, u_C + \frac {R_1}{R_2} \cdot u_C + u_C &= U_q &&\Big | \cdot R_2\\ C \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\, u_C + \left (R_1 + R_2 \right ) \cdot u_C &= U_q \cdot R_2 &&\Big | : (R_1+R_2)\\ \underbrace {C \cdot \frac {R_1 \cdot R_2}{R_1+R_2}}_{\tau } \cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\, u_C + u_C &= U_q \cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} \end {align*}

2. Homogene Lösung und 3. Partikuläre Lösung (\(t \to \infty \)) \begin {align*} u_{C,h} &= K \cdot \mathrm {e}^{\lambda t} = K \cdot \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }} & \tau &= C \cdot \frac {R_1 \cdot R_2}{R_1+R_2} \\[2pt] u_{C,p} &= U_q \cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} & &\text {$C$ entspricht Leerlauf} \end {align*}

4. Überlagerung und 5. Konstante \(K\) bestimmen \begin {align*} u_C(t) = u_{C,h} + u_{C,p} &= K \cdot \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }} + U_q \cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} \\ u_C(0) &= K \cdot \cancel {\mathrm {e}^{0}} + U_q \cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} \overset {!}{=} 0 & \Rightarrow K &= -U_q \cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} \\ u_C(t) &= U_q \cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} \cdot \left ( 1 - \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }} \right ) \end {align*}

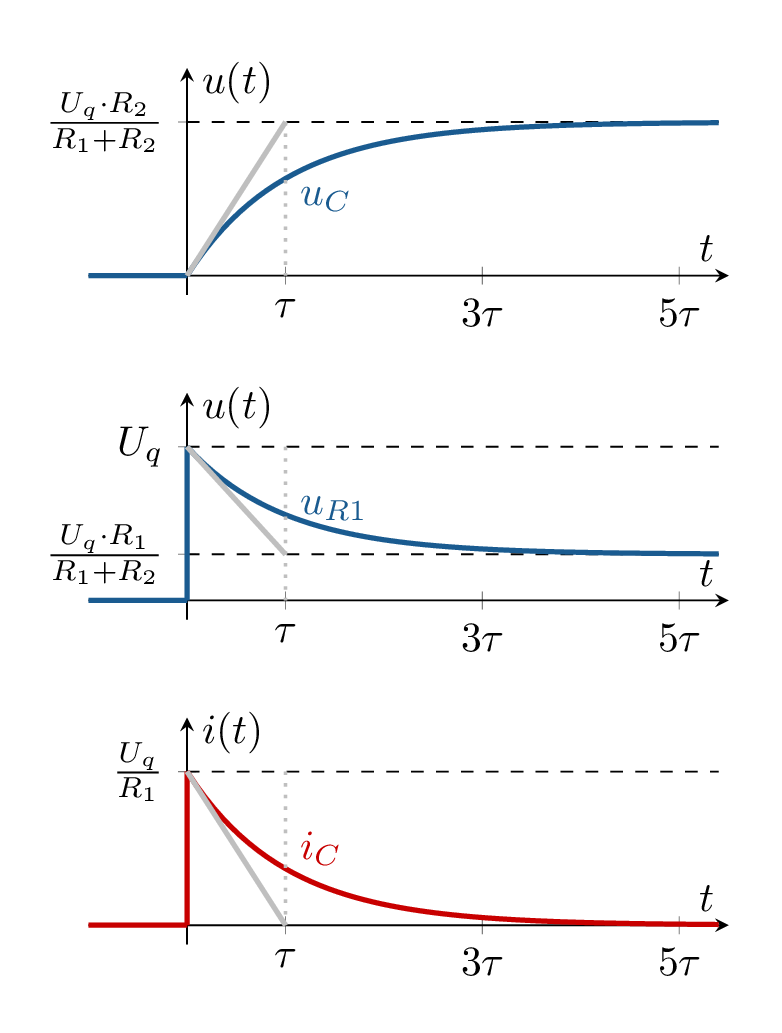

b) Skizze \(u_C(t)\), \(u_{R_1}\) und \(i_C\) mit \(u_C(t)\) aus a): \begin {align*} u_{R1}(t) &= U_q - u_C(t) \\ &= U_q - U_q \cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} \cdot \left ( 1 - \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }} \right ) \\ &= U_q \cdot \frac {R_1}{R_1+R_2} + U_q \cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} \cdot \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }} \\[4pt] i_C(t) &= C \cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\, u_C(t) \\ &= C \cdot U_q \cdot \frac {R_2}{R_1+R_2} \cdot \frac {1}{\tau } \cdot \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }} \\ &= U_q \cdot \frac {\cancel {C} \cdot \cancel {R_2}}{\cancel {R_1+R_2}} \cdot \frac {\cancel {R_1+R_2}}{\cancel {C} \cdot R_1 \cdot \cancel {R_2}} \cdot \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }}\\ &= \frac {U_q}{R_1} \cdot \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }} \end {align*}

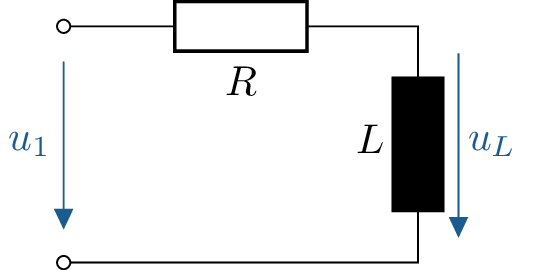

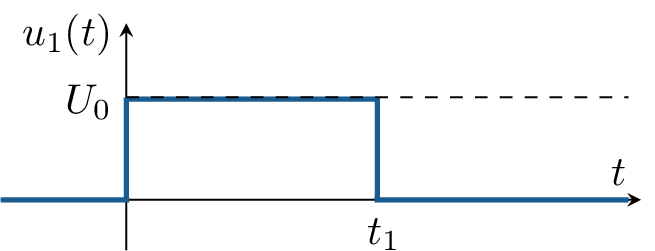

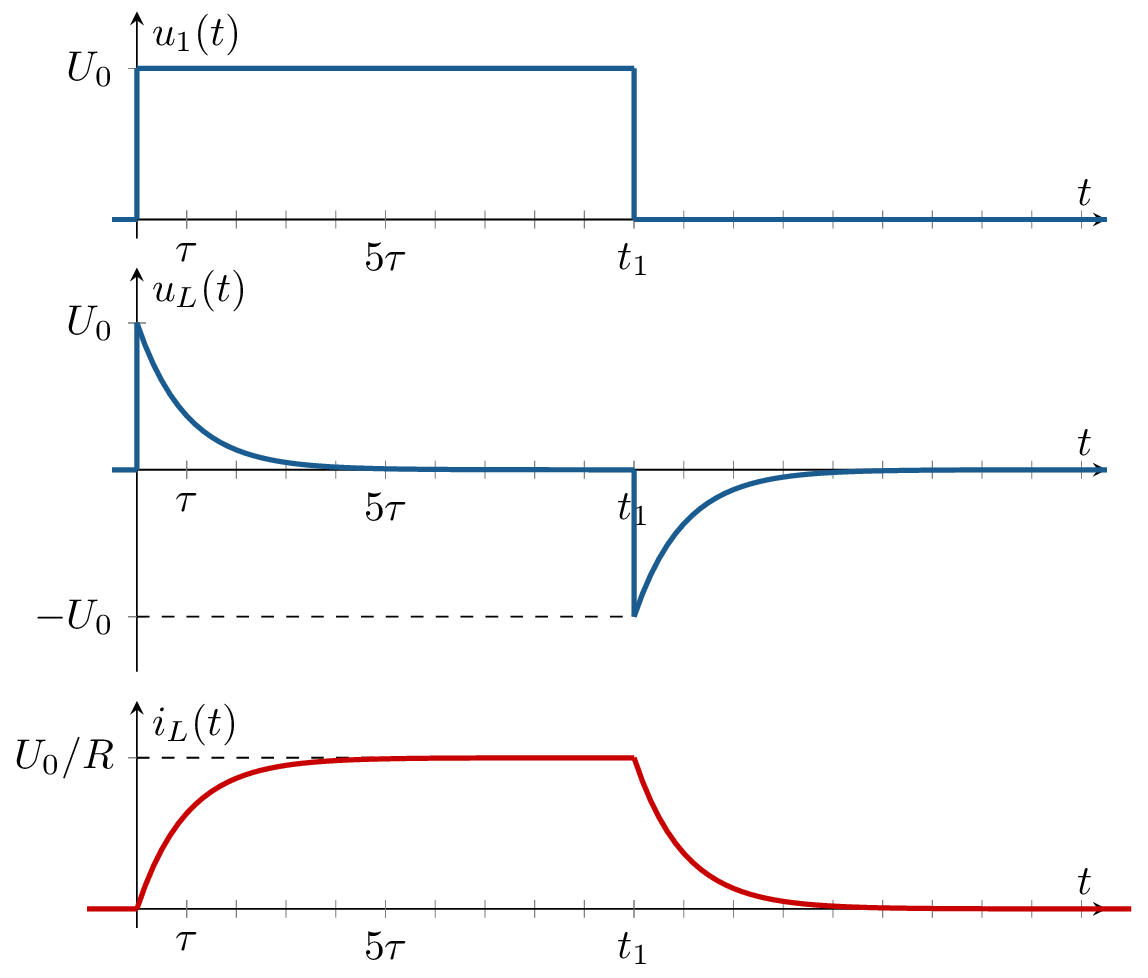

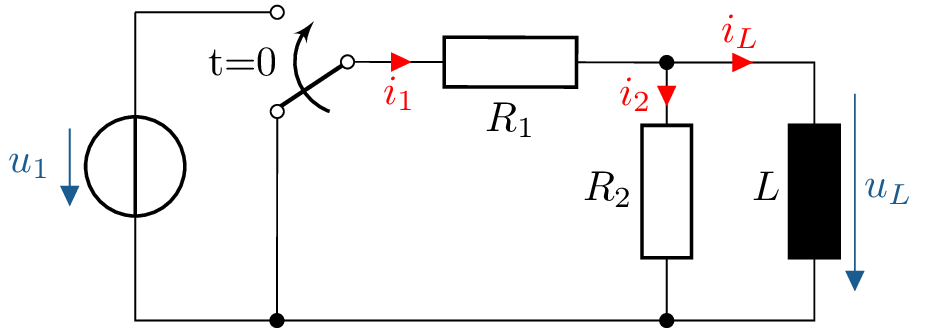

Das Schaltverhalten, der in der linken Abbildung dargestellten Schaltung, soll untersucht werden.

Der Verlauf der Spannung \(u_1(t)\) ist in der rechten Abbildung dargestellt.

Vor dem Zeitpunkt \(t=0\) war die Spannung \(u_1 = 0\), so dass zum Zeitpunkt \(t=0\) keine Energie in der Spule gespeichert ist. Weiterhin gilt \(t_1 \gg 5\tau \).

\begin {align*} \text {DGL (allgemein):}&& \frac {L}{R}\cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\, i &= \frac {U_1}{R_1} \text {(Einschalten)}\\ \text {Lösungsansatz:}&& i &= \frac {U_0}{R}\cdot (1-e^{-\frac {t}{\tau }})\text {mit}\tau =\frac {L}{R} \end {align*}

a) Induktivität berechnen.

\(\tau =\frac {L}{R}\) \(L=\tau \cdot R=1\,ms\cdot 100\,\Omega =0,1\,H\)

b) Aufladevorgang, Spulenstrom \(i_L\) zum Zeitpunkt \(t=3\tau \).\begin {align*} i(t=3\cdot \tau ) &= \frac {U_0}{R}(1-e^{-\frac {t}{\tau }})\\ &=\frac {1\,kV}{100\,\Omega }\cdot (1-e^{-3}) = 10\,A\cdot 0,95\\ &=9,5\,A \end {align*}

c) Zeit bis zum Abschluss des Einschwingvorgangs, Spulen -Strom und -Spannung nach \(50\,ms\).\begin {align*} \tau &=\frac {L}{R}=\frac {0,1\,H}{5\,\Omega }=0,02\,s=20\,ms\\\\ i(t=50\,ms)&=\frac {U_0}{R}\cdot (1-e^{-\frac {t}{\tau }})\\ &=\frac {2,8\,kV}{5\,\Omega }\cdot (1-e^{-\frac {50\,ms}{20\,ms}})\\ &=0,56\,kA\cdot (0,918)=0,514\,kA\\\\ u_L&=L\cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t} i_L = \frac {L}{R}\cdot U_0 \cdot (-\frac {1}{\tau })\cdot (-e^{-\frac {t}{\tau }})\\ &= U_0\cdot e^{-\frac {t}{\tau }}\\\\ u_L(t=50\,ms)&=2,8\,kV\cdot e^{-\frac {50\,ms}{20\,ms}}=229,8\,V\\ t_0&=5\cdot \tau =5\cdot 20\,ms=100\,ms \end {align*}

d) Entladevorgang, Spulen -Strom und -Spannung nach \(t = t_1 + 50\,ms\).\begin {align*} \text {DGL (Entladevorgang):}&& \frac {L}{R}\cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\, i+i &=0\\ \text {Lösungsansatz:}&& i &= \frac {U_0}{R}\cdot e^{-\frac {t}{\tau }}\text {mit}\tau =\frac {L}{R}\\ \end {align*}

\begin {align*} u_L&=L\cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t} i = \frac {L}{R}\cdot u_0\cdot (-\frac {1}{\tau })\cdot e^{-\frac {t}{\tau }}\\ &=-U_0\cdot e^{-\frac {t}{\tau }}\\ i(50\,ms)&=\frac {2,8\,kV}{5\Omega }\cdot e^{-\frac {50\,ms}{20\,ms}}=46\,A\\ u_L(50\,ms)&=-2,8\,kV\cdot e^{-\frac {50\,ms}{20\,ms}}=-230\,V \end {align*}

e) Zeitliche Verläufe von \(u_L, i_L, u_R\).

Das Einschaltverhalten einer Serienschaltung aus ohmschem Widerstand \(R\) und Induktivität

\(L=100\,mH\) soll untersucht werden. Zum Zeitpunkt \(t=0\) wird an die Serienschaltung eine Spannung \(u=U_0 = 35\,V\) angelegt. Für \(t\leq 0\) gilt \(u=0\).

Die Spulenspannung zum Zeitpunkt \(t_1=3\,ms\) ist bekannt und beträgt \(u_L(t_1)= 26\,V\).

Bestimmen Sie die Zeitkonstante \(\tau \), den Widerstand \(R\), sowie die Spannung \(u_R(t=5\,ms)\).

\begin {align*} \text {DGL:}&&\frac {L}{R}\cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t} i+i&=\frac {U_0}{R}\\ \text {Lösung:}&&i&=\frac {U_0}{R}\cdot (1-e^{-\frac {t}{\tau }})\text {mit} \tau = \frac {L}{R} \end {align*}

\begin {align*} u_L &= L\cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t} i =U_0\cdot e^{-\frac {t}{\tau }}\\ u_R &= u-u_L = U_0\cdot (1-e^{-\frac {t}{\tau }})\\ i(t=3\,ms)&= \frac {U_0}{R}\cdot (1-e^{-\frac {t}{\tau }})\\ u_L(t=3\,ms)&= U_0\cdot e^{-\frac {t}{\tau }} = 26\,V\\ \frac {u_L(t=3\,ms)}{U_0}&=e^{-\frac {t}{\tau }}\\ -\frac {t}{\tau }&=\ln \left (\frac {u_L(t=3ms)}{U_0}\right )\\ \tau &=-\frac {t}{\ln \left (\frac {u_L(t=3ms)}{U_0}\right )} = -\frac {3ms}{\ln \left (\frac {26\,V}{35\,V}\right )} = 10,1\,ms\\ R &= \frac {L}{\tau } = \frac {100\,mH}{10,1\,ms} = 9,9\,\Omega \\ u_R(t=5\,ms)&=U_0\cdot (1-e^\frac {-5\,ms}{10,1\,ms})\\ &=35\,V\cdot 0,39 = 13,65\,V \end {align*}

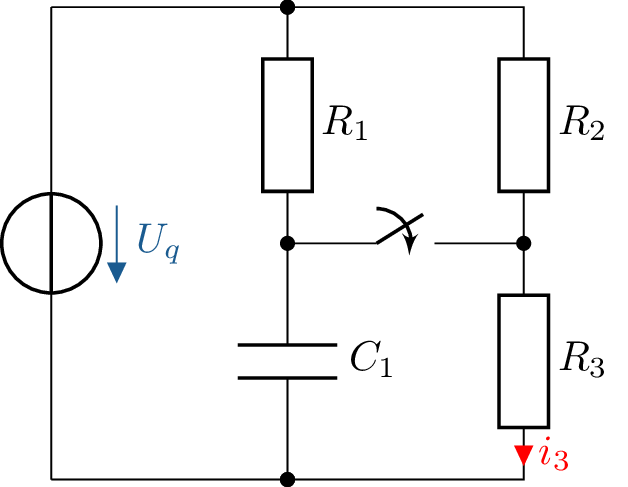

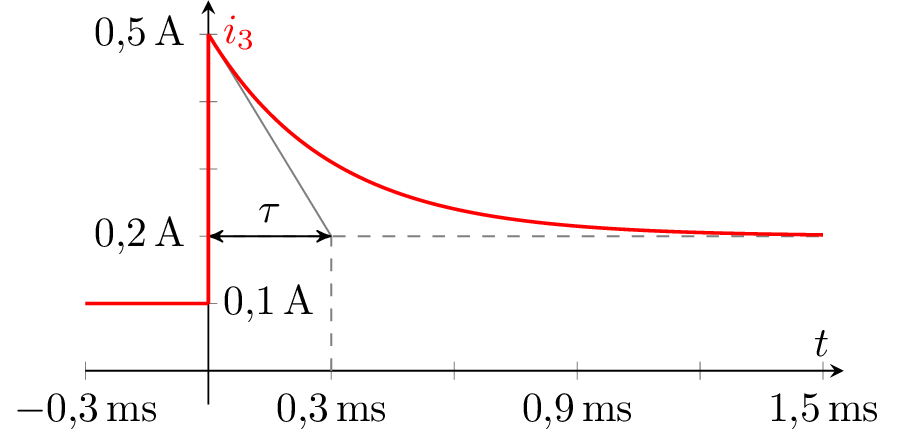

Der Schalter in der rechts dargestellten Schaltung wird zum

Zeitpunkt \(t=0\) geschlossen.

| \(R_1 = 1{,}2\,\text k \Omega \) | \(R_2 = 2\,\text k \Omega \) | |

| \(C_1 = 1\,\mu \text F\) | \(R_3 = 500\,\Omega \) | |

| \(U_q = 250\,\text {V}\) |

Bestimmen Sie den zeitlichen Verlauf des Stromes \(i_3\) durch den

Widerstand \(R_3\) und zeichnen Sie diesen als Funktion von der Zeit

(Liniendiagramm) für \(-\tau <t<5\tau \).

Das Netzwerk sei zum Zeitpunkt \(-\tau \) in einem stationären Zustand. Dabei ist \(\tau \) die Zeitkonstante des Netzwerks.

DGL für \(u_C\) aufstellen und darüber mit \(i_3=\frac {u_C}{R_3}\) den Strom \(i_3\) bestimmen.

\(R_1\) und \(R_2\) nach dem Schaltzeitpunkt (\(t>0\)) als Parallelschaltung \(R_{12}\) zusammenfassen.

1. DGL für \(u_C\) (\(t > 0\)) mit \(i_3=\frac {u_C}{R_3}\): \begin {align*} U_q &= u_{12} + u_C &&\text {mit} u_{12} {\text { über Parallelschaltung aus $R_1$ und $R_2$}}\\ &= R_{12} \cdot i_{12} + u_C &&\text {mit} R_{12}=R_1||R_2,& i_{12}&=i_C+i_3\\ &= R_{12} \cdot (i_C + i_3) + u_C &&\text {mit} i_{C}=C\cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\,u_C,& i_3&=\frac {u_C}{{R_3}}\\ &= R_{12} \cdot (C \cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\,u_C + \frac {u_C}{{R_3}}) + u_C\\ &= C \cdot R_{12} \cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\,u_C + \left ( \frac {R_{12}}{{R_3}} + 1 \right ) \cdot u_C& &\bigg |\ \cdot R_3\\ U_q \cdot R_3 &= C \cdot R_{12} \cdot R_3 \cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\,u_C + \left (R_{12}+R_3\right ) \cdot u_C& &\bigg | :\left (R_{12}+R_3\right )\\ U_q \cdot \frac {R_3}{R_{12}+R_3} &= \underbrace {C \cdot \frac {R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3}}_{\tau } \cdot \frac {\mathrm {d}}{\mathrm {d}t}\,u_C + u_C& &\Longrightarrow \tau =C \cdot \frac {R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} \end {align*}

3. Homogene Lösung (flüchtig) und 2. Partikuläre Lösung (\(t \to \infty \), eingeschwungen): \begin {align*} u_{C,\mathrm {h}} &= K \cdot \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }}& &\text {mit} \tau =C \cdot \frac {R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} \\ u_{C,\mathrm {p}} &= U_q \cdot \frac {R_3}{R_{12}+R_3}& &\text {$C_1$ entspricht Leerlauf} \end {align*}

4. Überlagerung und 5. Konstante(n) bestimmen: \begin {align*} u_C &= u_{C,\mathrm {h}} + u_{C,\mathrm {p}}\\ u_C(t=0) &= K \cdot \cancel {\mathrm {e}^{0}} + U_q \cdot \frac {R_3}{R_{12}+R_3} \overset {!}{=} U_q& &\text {(Anfangsbedingung)}\\ \Rightarrow K &= U_q \cdot \left ( 1 - \frac {R_3}{R_{12}+R_3} \right )\\ &= U_q \cdot \frac {R_{12}}{R_{12}+R_3}\\[2pt] u_C &= U_q \cdot \left ( 1 - \frac {R_3}{R_{12}+R_3} \right ) \cdot \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }} + U_q \cdot \frac {R_3}{R_{12}+R_3}& &\bigg | :R_3\\[2pt] i_3 &= U_q \cdot \left ( \frac {1}{R_3} - \frac {1}{R_{12}+R_3} \right ) \cdot \mathrm {e}^{-\frac {t}{\tau }} + U_q \cdot \frac {1}{R_{12}+R_3} \end {align*}

Zeitkonstante \(\tau \) sowie Anfangs- und Endwerte des Stromes \(i_3\) für Skizze:

Zum Zeitpunkt \(t=t_0\) wird in der gezeigten Schaltung die Wechselspannung \(u_1(t)\) an die Gesamtschaltung aus \(R_1\) in Reihe zur Parallelschaltung aus \(R_2\) und \(C\) angelegt. Für \(t<t_0\) ist die Schaltung im stationären Zustand. Die Quellenspannung ist gegeben durch \(u_1(t) = \hat {U}_1 \cdot \sin (\omega t)\).

D.h. für verschwindenden flüchtigen Zustand (kein Einschwingvorgang) folgt: \begin {align*} &\text {AB:}&i_L(t_0) = i_{L,e}(t_0) &= \hat {I_{L,e}} \cdot \sin (\omega t_0 + \varphi ) \overset {!}= 0 & &\Rightarrow i_L(t')=i_{L,e}(t') \Leftrightarrow i_{L,f}(t')=0\\ &&\Leftrightarrow \omega t_0 + \varphi &\overset {!}{=} 0 + n\cdot \pi & &\text {mit} n \in \mathbb {N} \\ &&t_{min} &= \frac {n\cdot \pi - \varphi }{\omega } & &\text {entspricht Nulldurchgängen von $i_{L,e}$}\\ \end {align*}

Und für maximalen flüchtigen Zustand (Schaltzeitpunkt \(90^\circ \) versetzt) folgt: \begin {align*} &&t_{max} &= \frac {n\cdot \pi - \varphi }{\omega } + \frac {T}{4} & &\text {entspricht Extremstellen von $i_{L,e}$} \end {align*}

Maximum bei positivem Scheitelwert (\(180^\circ \) nach \(t_0\)): \begin {align*} i_{L,max} &= i_L(t' = \frac {\pi }{\omega }) \\ &= \hat {I_{L,e}} \cdot \left ( \mathrm {e}^{-\frac {T/2}{T}} - \cos (\pi ) \right ) \\ &= \hat {I_{L,e}} \cdot \left ( \mathrm {e}^{-\frac {1}{2}} + 1\right ) = 1,606 \cdot \hat {I_{L,e}} \end {align*}

...