Einführung in Schaltvorgänge

Schaltvorgänge sind Ausgleichsvorgänge, welche unmittelbar nach dem Schalten in elektrischen Netzwerken auftreten. Wie der Begriff „elektrische Schaltung“ im Deutschen vermuten lässt, spielt das Schalten eine große Rolle in der Elektrotechnik. Selbst elektrische Netzwerke, in denen nicht geschalten wird, werden gemeinhin als Schaltungen bezeichnet.

Schalter finden vielfältig Anwendung unter anderem in der Leistungselektronik, der Informations-, der Kommunikations- und der Regelungstechnik. Dabei kommt es nach jedem effektiven Schalten zu Ausgleichsvorgängen, die mitunter erwünschte oder unerwünschte Effekte hervorrufen können.

In diesem Modul liegt der Fokus auf der Untersuchung dieser Ausgleichsvorgänge.

Lernziele: Einführung

Studierende lernen:

- Schaltvorgänge als nicht-stationäre Zustände nach Schaltaktionen kennen

- Schaltvorgänge im Kontext anderer Ausgleichsvorgänge zu verstehen

- Herausforderungen und Möglichkeiten bei Schaltvorgängen kennen

- das Schaltverhalten von idealen und realen Schaltern zu unterscheiden

1 Ausgleichsvorgänge

Ausgleichsvorgänge sind allgemein Vorgänge, in denen ein System nach einer Störung einem Gleichgewichtszustand zustrebt.

Ein Blick in die Physik zeigt, dass Ausgleichsvorgänge auf mannigfaltige Art und Weise in vielen Bereichen vorkommen. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik strebt ein System stets einem Gleichgewichtszustand zu. Demnach kann jeder Vorgang bei entsprechenden Systemgrenzen als Ausgleichsvorgang betrachtet werden. Ein Stückweit lassen sich Schaltvorgänge mittels Analogien zu anderen Ausgleichsvorgängen beschreiben.

Beispiele für Ausgleichsvorgänge sind das Erhitzen einer Flüssigkeit, das Ausschwingen eines Pendels oder der Regelvorgang eines Regelkreises.

2 Schaltvorgänge

Als Schaltvorgänge werden Ausgleichsvorgänge unmittelbar nach dem Schalten bezeichnet. Diese sind Hauptgegenstand des Moduls, wobei hierfür stehts von idealen Schaltern ausgegangen wird.

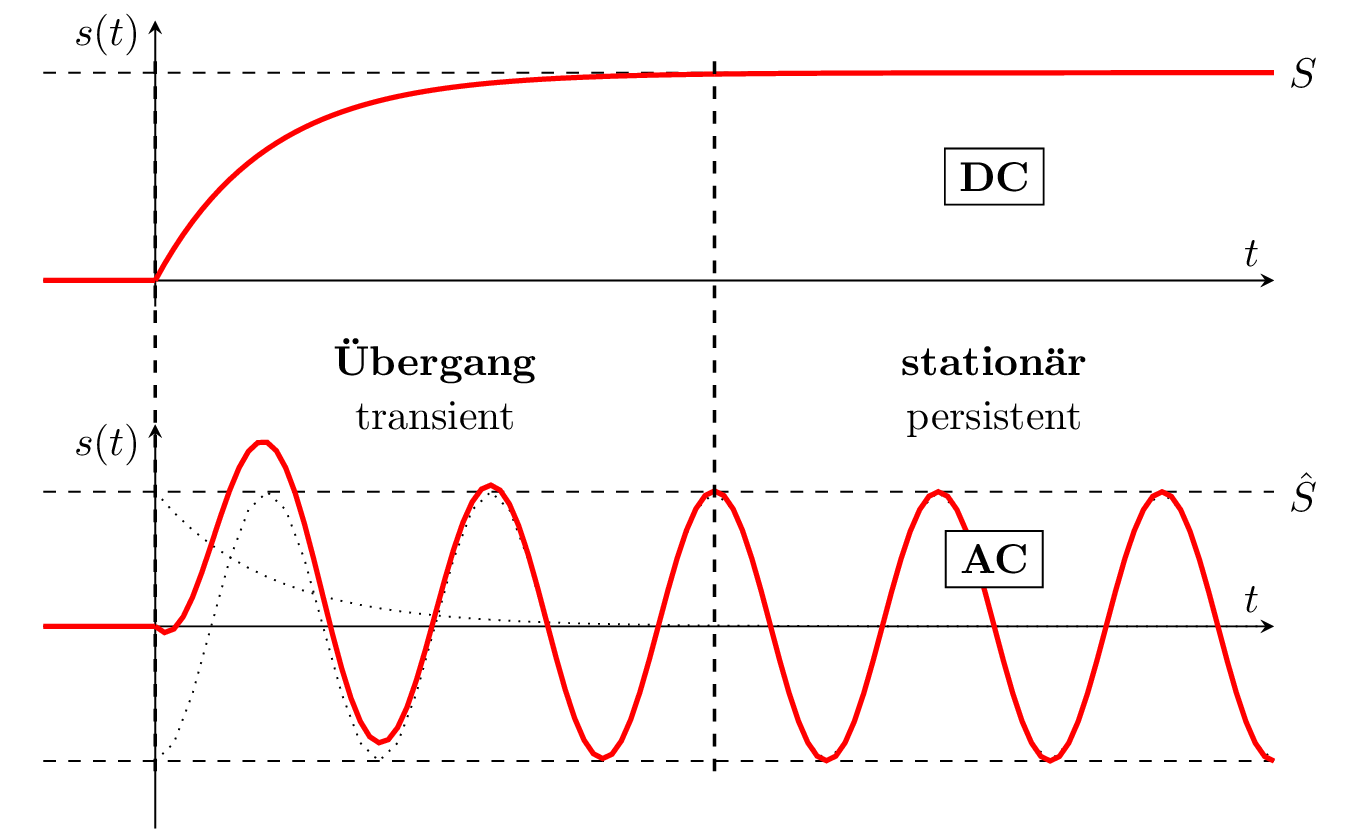

Abbildung 2 zeigt exemplarisch den Zeitverlauf einer Systemgröße \(s(t)\) (z.B. Strom oder Spannung) während eines Schaltvorgangs. Zum Vergleich sind für das Zuschalten einer Anregung zwei Fälle dargestellt: einmal für eine Gleichgröße (DC) und einmal für eine Wechselgröße (AC).

Der dargestellte Schaltvorgang beginnt mit dem Schalten bei \(t=0\) (gestrichelte Grenze, links) und endet mit Erreichen eines stationären Zustands (persistent) (gestrichelte Grenze, mittig). Der stationäre Zustand von \(s(t)\) entspricht bei Anregung mit Gleichgröße (DC) ebenfalls einer Gleichgröße (konstant) und bei Anregung mit Wechselgröße (AC) ebenfalls einer Wechselgröße (periodisch).

Der in Abb. 2 dargestellte Vorgang beim Übergang (transient) von Schalten bis Erreichen eines stationären Zustands kann hier auch als Ausgleichsvorgang (allgemein), Schaltvorgang (speziell) oder Einschwingvorgang (speziell) bezeichnet werden.

Ausgleichsvorgänge während dem Schalten, wie sie bei realen Schaltern auftreten, werden nicht als Schaltvorgänge bezeichnet und in diesem Modul nicht näher untersucht. Eine kurze Erläuterung findet sich jedoch vollständigkeitshalber in Abschnitt 4 beim Vergleich idealer und realer Schalter.

3 Beispiele für Schaltvorgänge

Prinzipiell kommt es bei jedem Schalten in elektrischen Netzwerken zu Schaltvorgängen.

Typische Beispiele sind Umrichter (engl. power converter) in der Leistungselektronik, welche elektrische Energie in eine andere Form elektrischer Energie umwandeln. Durch gezieltes Schalten von Halbleiterbauelementen (z.B. Transistoren, Thyristoren) kann die Spannung, der Strom oder die Frequenz verändert werden. In jedem Taktzyklus werden Kapazitäten und Indukivitäten abwechselnd geladen und entladen.

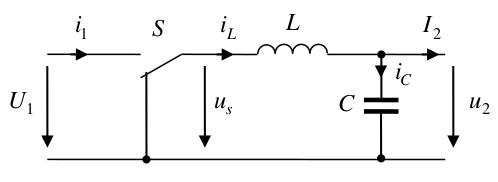

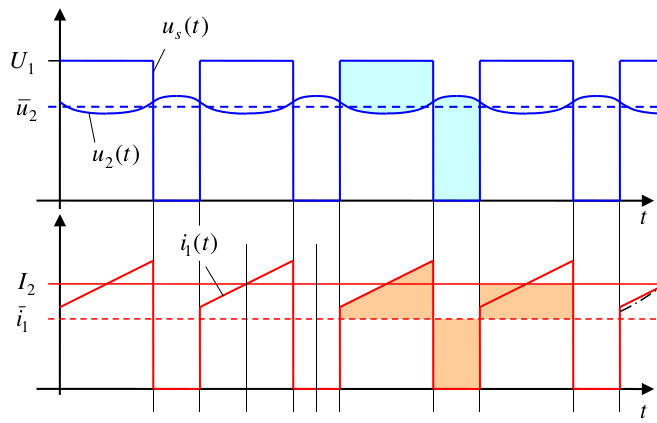

Abbildung 2a zeigt beispielhaft eine Tiefsetzsteller (Buck-Converter) mit Glättungskondensator. Dieser wandelt eine Gleichspannung \(U_1\) in eine niedrigere Gleichspannung \(U_2\) um. Daneben sind in Abbildung 2b die zeitlichen Verläufe von Spannungen und Strömen jeweils am Eingang und am Ausgang des Tiefsetzstellers dargestellt.

Ohne nähere Rechnung ist erkennbar, dass die Ausgangsspannung auch im stationären Betrieb nicht konstant ist. Die Ausgangsspannung über dem Glättungskondensator schwankt, da sich die Kapazität in jeder Schaltperiode etwas entlädt und wieder auflädt.

Mithilfe der Methoden aus diesem Modul lassen sich solche Schaltvorgänge berechnen und analysieren. Zum besseren Verständnis werden in Kapitel ?? jedoch einfachere Beispiele von Schaltvorgänge ohne periodisches Schalten betrachtet.

Andere Beispiele für Schaltvorgänge sind das Ein- und Ausschalten von Geräten, Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlung, das Aufladen eines Kondensators durch ein Fahrradlicht.

4 Vergleich idealer und realer Schalter

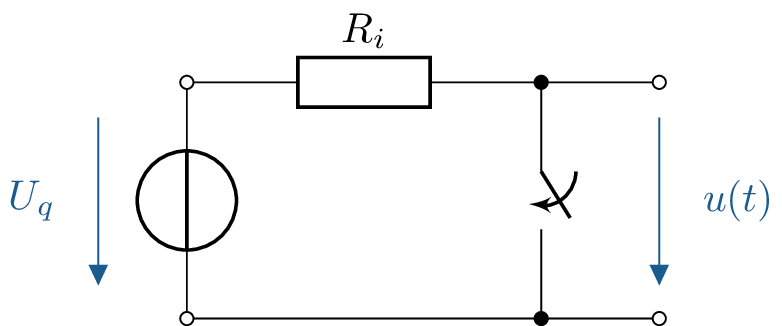

Zur Vereinfachung wird in diesem Modul stets von idealen Schaltern ausgegangen. Um die Grenzen dieser Annahme zu verstehen, wird im Folgenden der Unterschied zwischen idealen und realen Schaltern erläutert. Hierfür wird wie im Schaltbild in Abbildung 4 gezeigt ist, die Schalterspannung über einem Schalter betrachtet. Der Schalter ist hierfür an eine lineare Gleichspannungsquelle mit Spannung \(U_q\) angeschlossen.

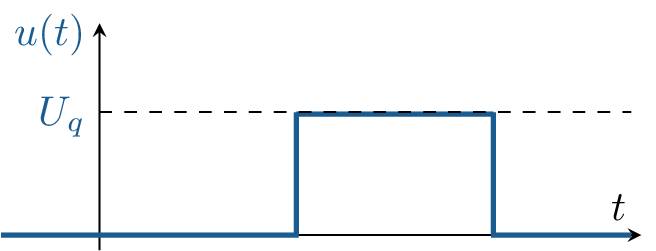

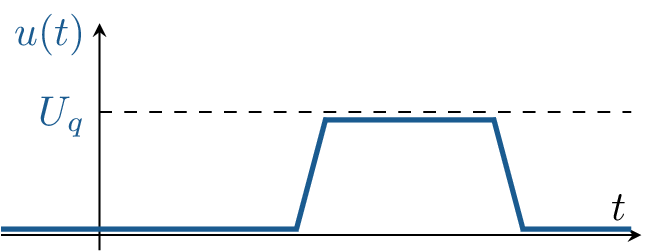

Abbildung 5 zeigt die Schalterspannung im Durchlass- und im Sperrbetrieb und in den Übergangsphasen beim Öffnen oder Schließen des Schalters. Links ist der Spannungsverlauf für einen idealen Schalter dargestellt, rechts für einen realen Schalter.

Ein idealer Schalter wechselt beim Schalten instantan und verlustlos von einem leitenden Zustand (\(R=0\)) zu einem sperrenden Zustand (\(G=0\)) oder umgekehrt wie in Abbildung 4a dargestellt ist. Ein realer Schalter hingegen leitet oder sperrt nicht instantan wie in Abb. 4b vereinfacht dargestellt ist. Stattdessen treten Latenzen und Verluste auf. Im Durchlassbetrieb liegt immernoch eine kleine Spannung an (Durchlasswiderstand \(R>0\)) und im Sperrbetrieb fließt immernoch ein kleiner Strom (Sperrleitwert \(G>0\)). Dadurch kommt es zu Verlusten im Schalter, insbesondere während der Übergangsphasen, wenn sowohl Spannung als auch Strom anliegen.

Die Latenzen und Verluste realer Schalter resultieren aus deren resistiven, induktiven und kapazitiven Eigenschaften. Aufgrund dieser Eigenschaften ist Schalten real betrachtet - schalterintern - immer mit Ausgleichsvorgängen verbunden. In der Praxis werden solche Effekte, wenn unerwünscht, als parasitär bezeichnet.

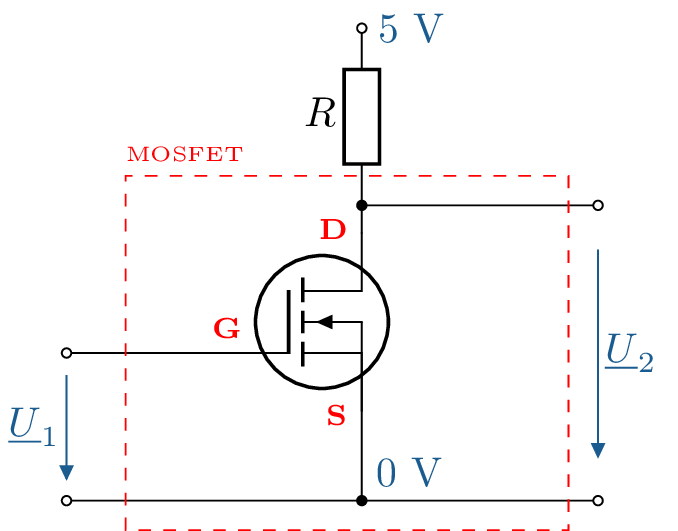

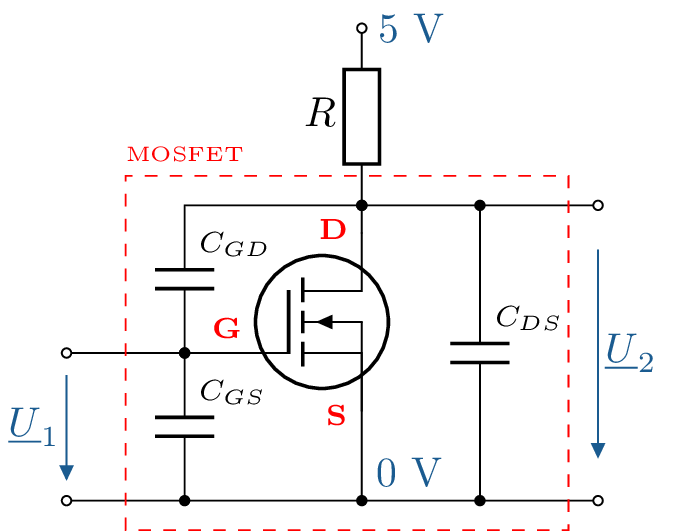

Abbildung 6 zeigt exemplarisch einen MOSFET als Schalter zur Veranschaulichung. Zum Vergleich ist der MOSFET einmal ideale (ohne) und einmal real (mit kapazitiven Effekten) dargestellt.

Die kapazitiven Effekte zwischen den Anschlüssen des MOSFETs führen zu einer Verzögerung beim Schalten, da die jeweiligen Kapazitäten während des Schaltens erst geladen beziehungsweise entladen werden müssen. Das MOSFET-Beispiel dient lediglich zur Veranschaulichung der Unterschiede zwischen idealen und realen Schaltern. Ausgleichsvorgänge während Schaltaktionen werden in diesem Modul nicht weiter betrachtet. Mit Schaltvorgängen sind immer die Ausgleichsvorgänge nach dem Schalten gemeint.

1Bartolomeo Pinelli, Ausschnitt aus A Peasant Family Cooking over a Campfire, Lizenz CC0 1.0

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81414513

2Quelle: Schaltbild und Zeitverlauf (modifiziert, gekürzt): Joachim Böcker, GET2, Universität Paderborn