Im Modul 5

Aufgaben

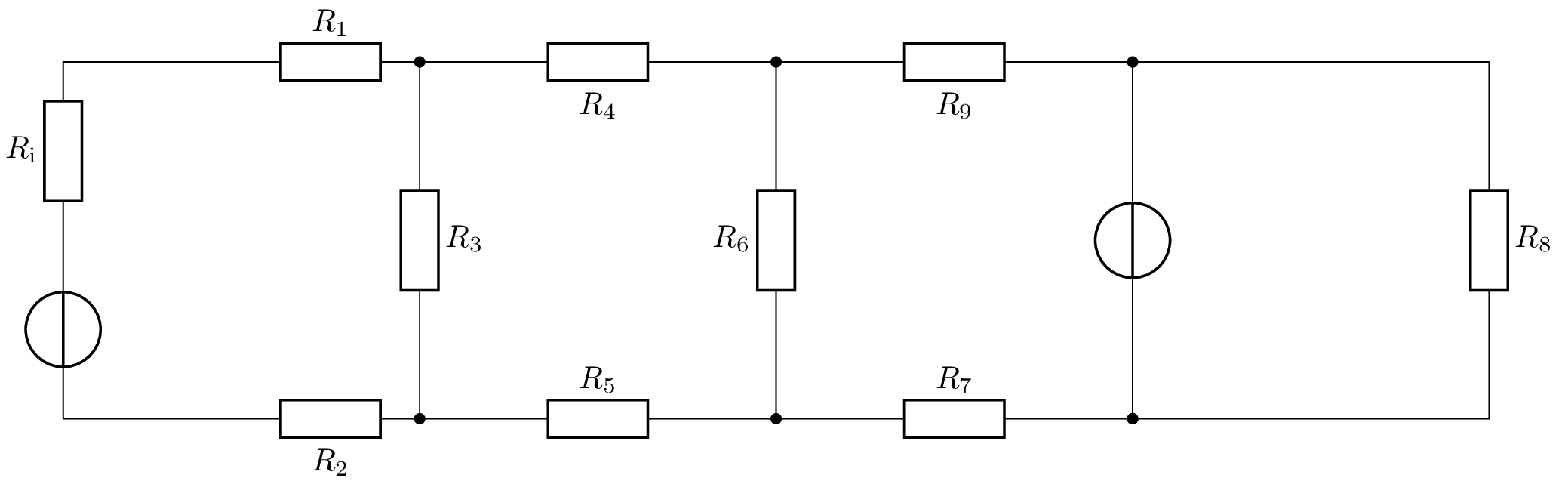

Gegeben sind unten stehende Netzwerke.

Gegeben ist unten stehendes Netzwerk.

Das Netzwerk verfügt über:

Vollständiger Baum:

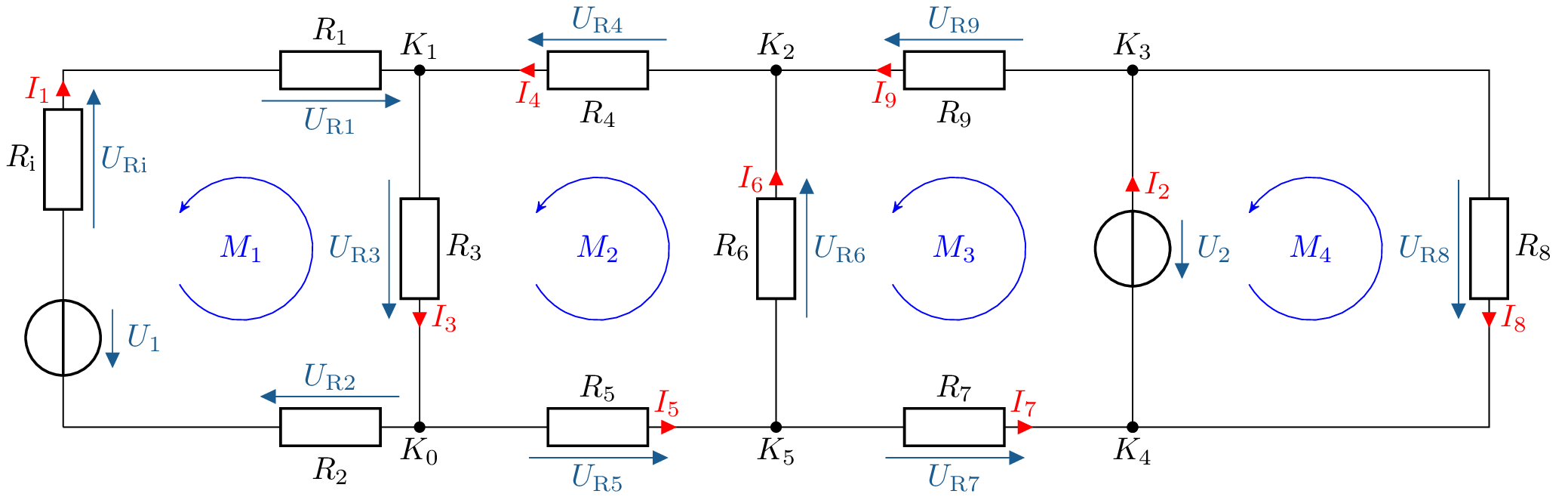

Gegeben ist unten stehendes Netzwerk.

Netzwerk mit Strömen und Spannungen:

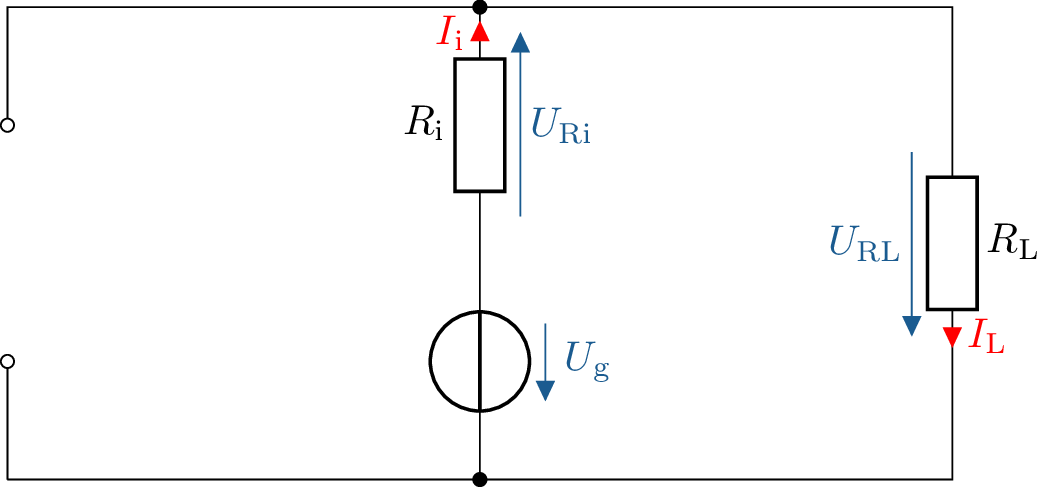

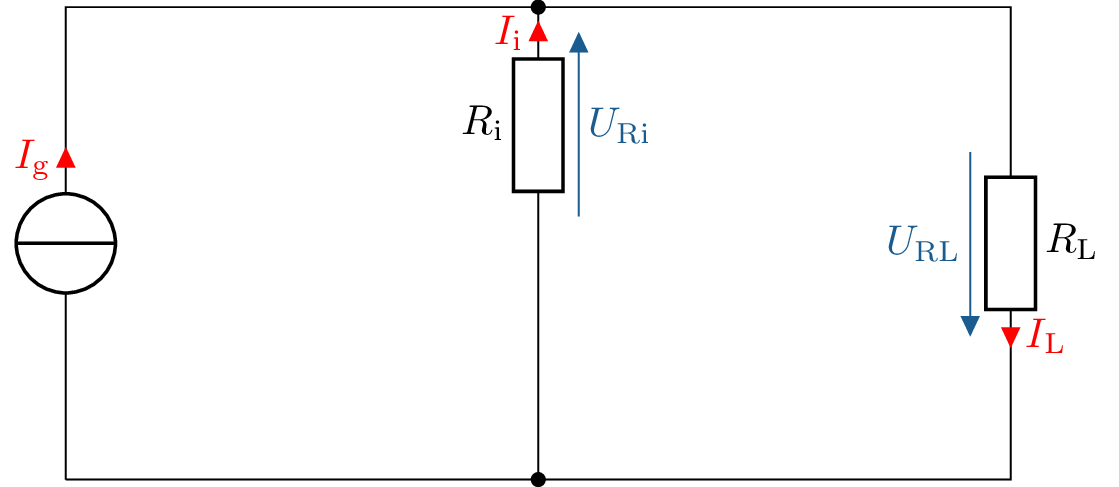

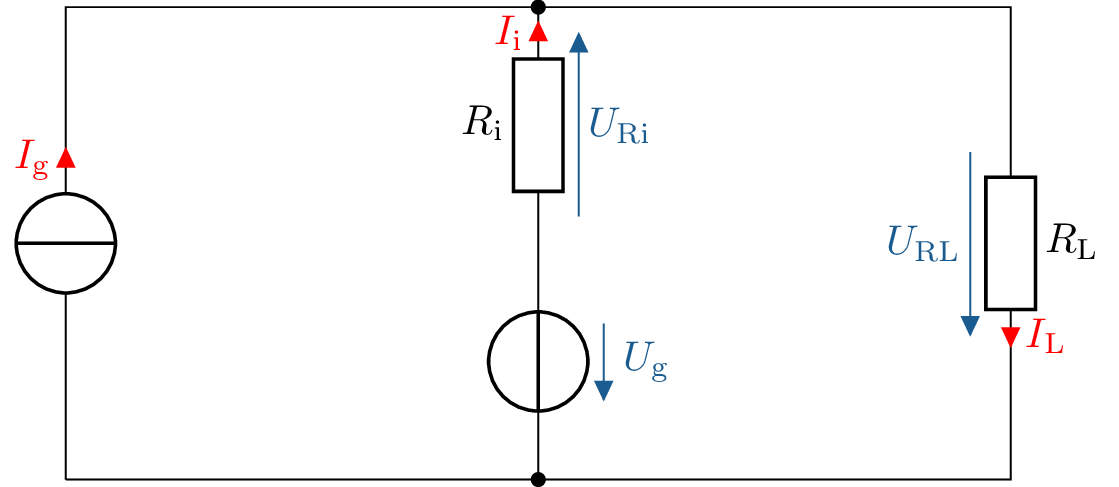

Gegeben ist unten stehendes Netzwerk.

Bestimmen Sie mit Hilfe des Superpositionsverfahrens die Spannung, die über dem Widerstand \(R_L\) abfällt. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

Anteil von \(U_g\):

\begin {equation} U_\mathrm {RL}(U_\mathrm {g}) = \frac {R_\mathrm {L}}{R_\mathrm {i} + R_\mathrm {L}} \cdot U_\mathrm {g} \nonumber \end {equation}

Anteil von \(I_g\):

\begin {equation} U_\mathrm {RL}(I_\mathrm {g}) = \frac {R_\mathrm {i} \cdot R_\mathrm {i}}{R_\mathrm {i} + R_\mathrm {L}} \cdot I_\mathrm {g} \nonumber \end {equation}

Überlagerungssatz:

\begin {equation} U_\mathrm {RL} = U_\mathrm {RL}(U_\mathrm {g}) + U_\mathrm {RL}(I_\mathrm {g}) = \frac {R_\mathrm {L}}{R_\mathrm {i} + R_\mathrm {L}} \cdot U_\mathrm {g} + \frac {R_\mathrm {i} \cdot R_\mathrm {i}}{R_\mathrm {i} + R_\mathrm {L}} \cdot I_\mathrm {g} \nonumber \end {equation}

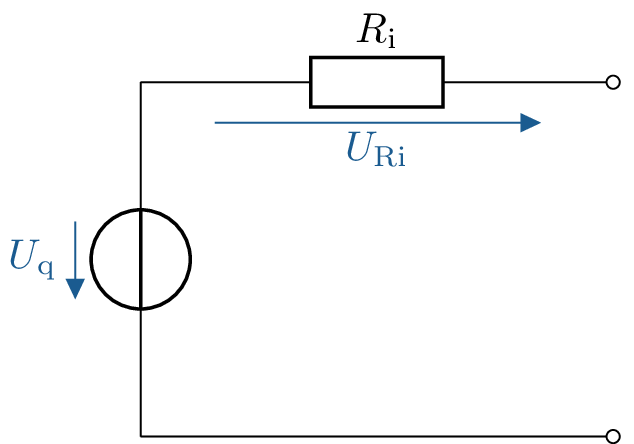

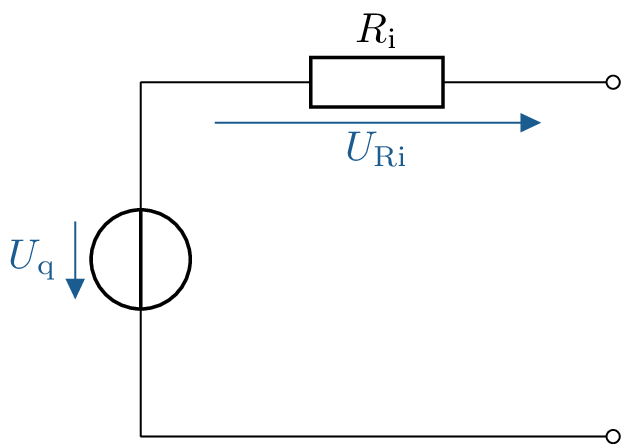

Gegeben ist das Netzwerk einer realen Spannungsquelle \(U_\mathrm {q} = 3,6\ V\) mit einem Innenwiderstand von \(R_\mathrm {i} = 0,2\ \Omega \).

Wandeln Sie die angegebene reale Spannungsquelle in eine reale Stromquelle um. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

Stromquelle:

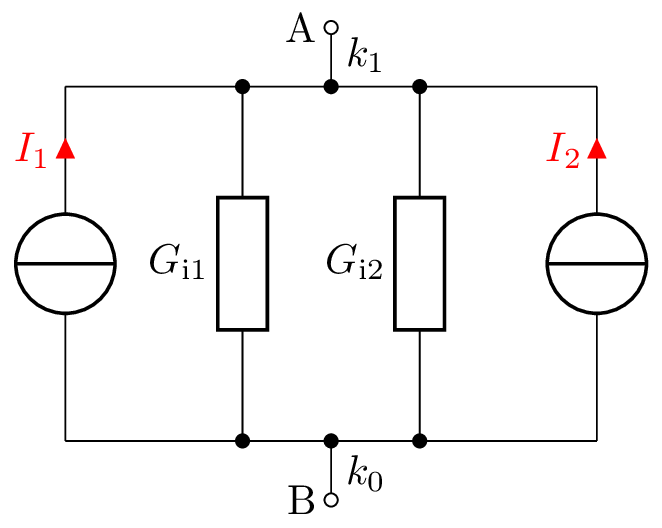

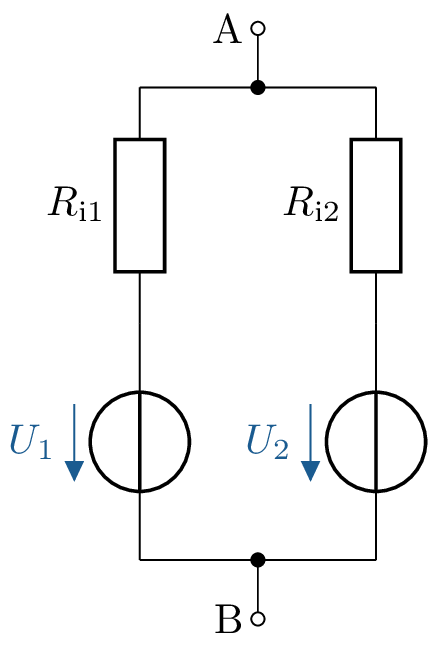

Im folgenden Netzwerk werden zwei parallel verschaltete Ersatzschaltbilder von Batteriezellen dargestellt. Sie bestehen aus den Spannungsquellen \(U_1\) und \(U_2\) sowie den Innenwiderständen \(R_{i1}\) und \(R_{i2}\). Führen Sie die Analyse mit dem Knotenpotentialverfahren durch.

Umwandlung:

\begin {equation} I_1 = \frac {U_1}{R_\mathrm {i1}} = \frac {0,8\ V}{4,8\ \Omega } = 166\ mA \qquad I_2 = \frac {U_2}{R_\mathrm {i2}} = \frac {1,5\ V}{0,8\ \Omega } = 1,875\ A \nonumber \end {equation}

\begin {equation} G_\mathrm {i1} = \frac {1}{R_\mathrm {i1}} = \frac {1}{4,8\ \Omega } = 208\ m\Omega \qquad G_\mathrm {i2} = \frac {1}{R_\mathrm {i2}} = \frac {1}{0,8\ \Omega } = 1,25\ \Omega \nonumber \end {equation}

Kontenadmittanzmatrix:

\begin {equation} KAM = (G_\mathrm {i1} + G_\mathrm {i2}) = 208\ m\Omega + 1,25\ \Omega \nonumber \end {equation}

Vektor der Knoteneinströmungen:

\begin {equation} I = (I_1 + I_2) = 166\ mA + 1,875\ A \nonumber \end {equation}

Gleichungssystem lösen:

\begin {align} KAM \cdot U &= I \nonumber \\ (G_\mathrm {i1} + G_\mathrm {i2}) \cdot U_0 &= (I_1 + I_2) \nonumber \\ (208\ m\Omega + 1,25\ \Omega ) \cdot U_0 &= (166\ mA + 1,875\ A) \nonumber \\ U_0 = \frac {I_1 + I_2}{G_\mathrm {i1} + G_\mathrm {i2}} &= \frac {166\ mA + 1,875\ A}{208\ m\Omega + 1,25\ \Omega } = 1,4\ V \nonumber \end {align}

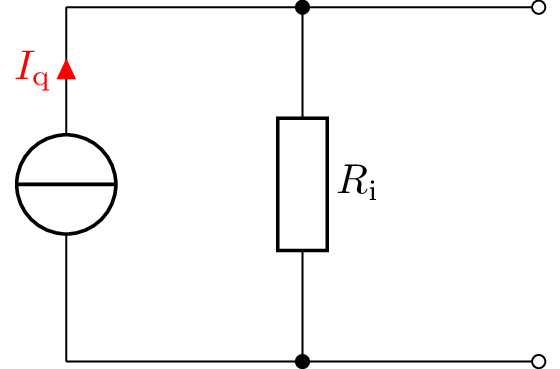

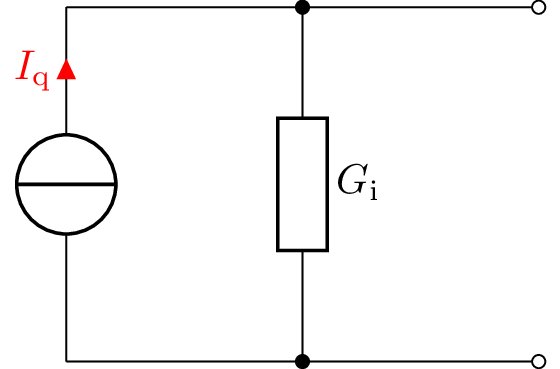

Gegeben ist das Netzwerk einer realen Stromgquelle \(I_\mathrm {q} = 6\ A\) mit einem Leitwert von \(G_\mathrm {i} = \frac {2}{3}\ S\).

Wandeln Sie die angegebene reale Stromquelle in eine reale Spannungsquelle um. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:

Widerstandswert:

\begin {equation} R_\mathrm {i} = \frac {1}{G_\mathrm {i}} = \frac {1}{\frac {2}{3}\ S} = 1,5\ \Omega \nonumber \end {equation}

Spannungsquelle:

Spannungswert

\begin {equation} U_\mathrm {q} = R_\mathrm {i} \cdot I_\mathrm {q} = 1,5\ \mathrm {\Omega } \cdot 6\ \mathrm {A} = 9\ \mathrm {V} \nonumber \end {equation}

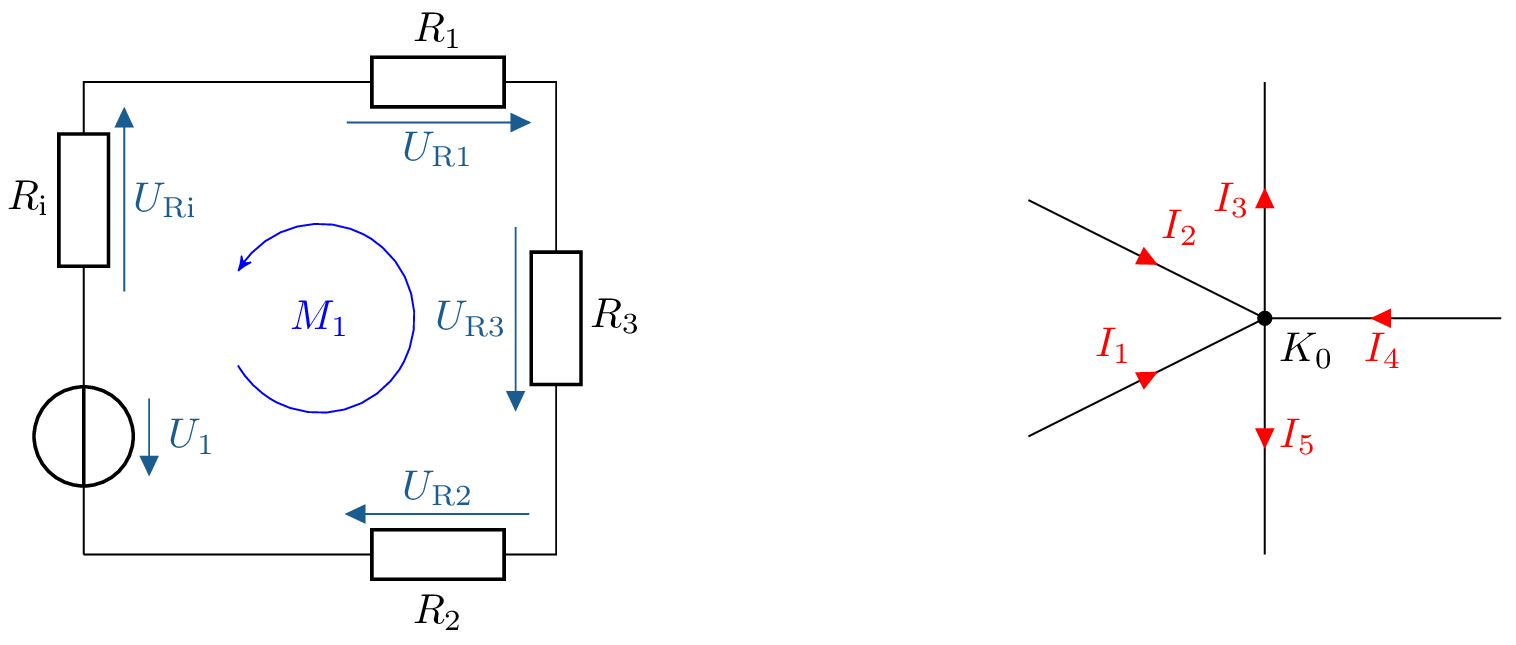

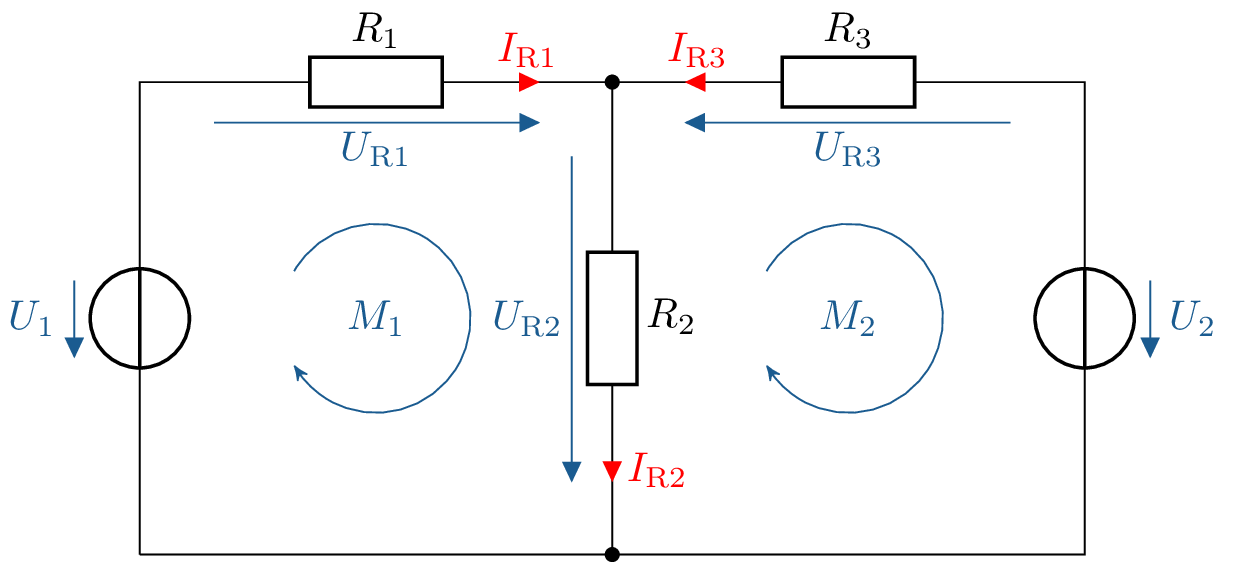

Im folgenden Netzwerk wird ein Netzwerk bestehend aus drei Widerständen und zwei Spannungsquellen dargestellt. Führen Sie die Analyse des Netzwerkes mit dem Maschenstromverfahren durch.

Werte: \[ R_1 = 4{,}7\,\text {k}\Omega R_2 = 3{,}3\,\text {k}\Omega R_3 = 2{,}2 \text {k} \Omega U_1 = 24\,\text {V} U_2 = 12\,\text {V} \]

Vorbereitung des Netzwerkes:

Das Netzwerk besteht aus:

Es sind Spannungsquellen und Widerstandswerte vorhanden.

Maschen und Maschenströme definieren:

Gleichungssystem aufstellen:

\[ \mathbf {R_M} \cdot \mathbf {I_M} = \mathbf {U_M}, \] wobei: \[ \mathbf {R_M} = \begin {bmatrix} 8{,}0\ \Omega & -3{,}3\ \Omega \\ -3{,}3\ \Omega & 5{,}5\ \Omega \end {bmatrix}, \mathbf {I_M} = \begin {bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \end {bmatrix}, \mathbf {U_M} = \begin {bmatrix} 24\ V \\ -12\ V \end {bmatrix}. \]

Das Lösen des Gleichungssystems liefert: \begin {equation} I_{M1} = 2{,}79\,\text {mA} \text {und} I_{M2} = -0{,}507\,\text {mA} \nonumber \end {equation}

Daraus ergeben sich: \begin {align} I_\mathrm {R1} &= I_\mathrm {M1} = 2,79\ mA \nonumber \\ I_\mathrm {R2} &= I_\mathrm {M1} + (-I_\mathrm {M2}) = 2,79\ mA + 0,507\ mA = 3,297\ mA \nonumber \\ I_\mathrm {R3} &= -I_\mathrm {M2} = 0,507\ mA \nonumber \end {align}

und

\begin {align} U_\mathrm {R1} &= R_1 \cdot I_\mathrm {R1} = 4,7\ k\Omega \cdot 2,79\ mA = 13,12\ V \nonumber \\ U_\mathrm {R2} &= R_2 \cdot I_\mathrm {R1} = 3,3\ k\Omega \cdot 3,297\ mA = 10,88\ V \nonumber \\ U_\mathrm {R3} &= R_3 \cdot I_\mathrm {R1} = 2,2\ k\Omega \cdot 0,507\ mA = 1,12\ V \nonumber \end {align}

Überprüfung der Maschen:

\begin {align} U_\mathrm {1} &= U_\mathrm {R1} + U_\mathrm {R2} = 24\ V \nonumber \\ U_\mathrm {2} &= U_\mathrm {R2} + U_\mathrm {R3} = 12\ V \nonumber \end {align}

...